Accueil > NATION-ALGERIE > GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE, & GRANDE KABYLIE : DU (...)

GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE, & GRANDE KABYLIE : DU DANGER DES TRADITIONS MONTAGNARDES

par CAMILLE LACOSTE-DUJARDIN, paru dans "HERODOTE" 2001-2002

samedi 20 mars 2010

SOCIALGERIE, présente ici deux monographies de Camille LACOSTE-DUJARDIN, précédemment publiées par la revue "HERODOTE" en 2001 - 2002, qui nous avaient été adressées par un lecteur du site :

"GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE

La révolte de la jeunesse kabyle pour une Algérie démocratique"

(Hérodote, N°103 –2001/4)

"GRANDE KABYLIE : du danger des traditions montagnardes"

Hérodote, N°107 –2002/4

Ces deux études, de même que les "récits" de Fanny COLONNA dans son dernier livre "Le Meunier, les moines et le bandit - Des vies quotidiennes dans l’Aurès (Algérie) du XXe siècle" , présenté sur le site

s’attachent à décrire et analyser des histoires de vie dans les deux massifs montagneux, la Kabylie et les Aurès, hauts lieux de lutte pour la libération de l’Algérie.

Ils peuvent beaucoup éclairer les raisons et particularités qui ont constitué le levain de la résistance, et l’ancrage de l’insurrection dans ces deux massifs montagneux.

En cette année 2010, ces textes qui constituaient une introduction à la commémoration du 30ème anniversaire du "printemps berbère" de 1980, ont vu leur mise en ligne retardée de par la suspension d’activités du site au printemps.

GÉOGRAPHIE CULTURELLE ET GÉOPOLITIQUE EN KABYLIE

La révolte de la jeunesse kabyle pour une Algérie démocratique

(Hérodote, N°103 –2001/4)

par Camille Lacoste-Dujardin [1]

« Les germes d’une guerre civile sont là... », « Algérie : le divorce d’avec la

jeunesse », « Algérie, les forces de l’ordre ont empêché la marche kabyle dans la capitale », « Répression en Kabylie », « Grève générale en Kabylie », « Marche en Kabylie », « L’enquête sur les morts de Kabylie », « Les Kabyles se soulèvent contre le “mépris” du pouvoir », « Les émeutes en Kabylie ont fait une soixantaine de morts et près de deux mille blessés en deux mois », « Algérie : la gendarmerie accusée, le pouvoir préservé ».

Tels sont quelques-uns des titres ou sous-titres d’articles publiés dans des journaux français en juin, juillet et août 2001. [2]

Nombre de ces informations sont complétées de photos de presse ou, à la radio et la télévision, d’entretiens avec de jeunes manifestants. À y regarder de plus près, la plupart des slogans figurant sur les banderoles, y compris celle qui portait l’expression kabyle Ulac smah [3]

« Aucun pardon » –pour les gendarmes–, ont été écrits en caractères latins, la plupart en français, comme le français est aussi la langue dans laquelle beaucoup de ces jeunes interviewés se sont exprimés en pleine effervescence, spontanément, avec une expression châtiée, sans guère d’accent local. Il semble bien que ce mode d’expression soit une marque spécifique et habituelle de la jeunesse kabyle car, en Kabylie même, encore aujourd’hui, les murs sont recouverts de slogans accusateurs visant les gendarmes et les généraux... en français.

C’est en tout cas un fait incontestable : l’effervescence qui se développe

aujourd’hui en Algérie a pris naissance parmi cette jeunesse de Kabylie, à très peu de distance d’Alger, avec une grande ampleur. Ces récents « événements de Kabylie » ont déjà fait, en deux mois à peine, de la fin du mois d’avril à la fin juin 2001, une soixantaine de morts et plus de deux mille blessés en Kabylie (Le Monde, 22 août 2001). Toutes ces observations méritent qu’on se pose les nombreuses questions afin de tenter d’y répondre. En quoi les habitants de cette région toute proche d’Alger, pourtant bons musulmans [4], se distinguent-ils donc au sein de l’ensemble national ? En 1991, la Kabylie a été la seule région d’Algérie à ne pas accorder ses suffrages au FIS (Front islamique du salut). Alors, et depuis,

pourquoi n’ont-ils presque pas donné prise aux mouvements islamistes ?

Bien au contraire, la génération des Kabyles adultes avait adhéré massivement aux partis démocratiques : le FFS (Front des forces socialistes) d’Aït Ahmed et le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) du Dr Saïd Sadi. Mais pourquoi la jeunesse kabyle –leurs enfants– constitue-t-elle aujourd’hui une avant-garde politique, en venant même à dépasser ces partis démocratiques eux-mêmes ? Pourquoi

sa mobilisation actuelle, dans l’expression de nombreuses revendications contre le pouvoir algérien, s’étend-elle au point de risquer de gagner toute l’Algérie ?

Pour être en mesure de saisir les données des problèmes, il faut s’efforcer, à travers les réalités de la géographie, de l’histoire, de la culture et des structures sociales assez spécifiques de cette partie de l’Algérie, de tenir compte et de comprendre les représentations que les Kabyles eux-mêmes ont de leur région et de leur place dans la société algérienne. Incontestablement, ces représentations leur donnent une telle assurance dans leur identité nationale, et suscitent parmi eux une telle prise de conscience politique, qu’ils n’hésitent pas à être les premiers à manifester pour exprimer clairement leurs revendications : « La primauté du politique sur le militaire, et une Algérie démocratique et sociale » (Coordination de Kabylie, 20 août 2001). Qui sont donc ces Kabyles, sur quels fondements s’est

construite leur identité, quels en sont les composantes ?

Une montagne berbère très peuplée à proximité d’Alger

Les Kabyles sont d’abord des imesdourar « montagnards », ce dont ils sont fiers. Tamourt leqbayl , le « pays des Kabyles » ou la « patrie kabyle » et la « terre kabyle » tout à la fois, à laquelle ses habitants sont très attachés, est en effet un ensemble montagneux, la Grande Kabylie, très densément peuplé (en moyenne 200 hab./km2) qui, à une cinquantaine de kilomètres à peine à l’est d’Alger, s’étend sur un peu plus de 200 km d’ouest en est et une centaine du nord au sud.

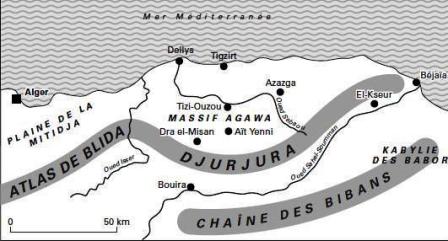

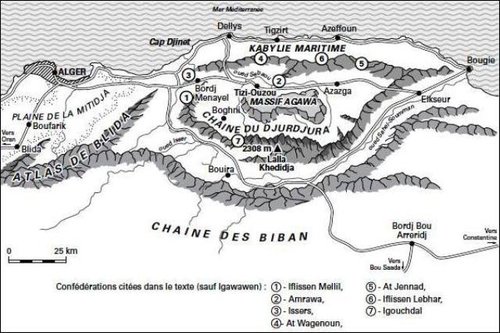

Je distingue ici de cette Grande Kabylie les « Petites Kabylies » qui lui font suite et comprennent, vers l’est, les massifs de Jijel, des Babors et, vers le sud, la région de Bordj Bou Arreridj, plus arabisés. Et je considère que la région à l’ouest de Béjaïa fait partie de la Grande Kabylie (voir carte ci-dessous).

Bordées au nord par la Méditerranée, les montagnes de la Grande Kabylie

surplombent vers le sud, par la haute sierra calcaire du Djurdjura, la large vallée de l’oued Sahel-Soummam, qui rejoint, au nord, la côte méditerranéenne au port de Béjaïa. Cette longue et large vallée fertile accueille les grandes voies de communication qui relient le centre de l’Algérie et sa capitale à toute sa région orientale (par les centres de Bouïra et d’El-Kseur), vers la ville de Constantine et au-delà vers la Tunisie.

Après avoir quitté Alger, et traversé, en une quarantaine de kilomètres, la partie orientale de la plaine de la Mitidja, l’autoroute de Tizi-Ouzou file droit vers l’est en franchissant, après Boudouaou, les portes de la Kabylie : c’est là, près du pont de l’Isser, un lieu stratégique où ont eu lieu maintes célèbres batailles et là où, plus récemment, les hommes au pouvoir à Alger établissent le « cordon sécuritaire » qui fait barrage aux manifestations kabyles interdites à Alger, ainsi bloquées en Kabylie. C’est là aussi, sur le pont même de l’oued Isser, que les gendarmes avaient empêché l’écrivain kabyle Mouloud Mammeri venant d’Alger de poursuivre jusqu’à Tizi-Ouzou, où il devait faire une conférence à l’université sur les poèmes kabyles anciens ; c’est cette interdiction qui avait déclenché les émeutes du « printemps berbère » de 1980. C’est encore en ces lieux que, le 8 août 2001, d’autres gendarmes ont stoppé la marche des jeunes Kabyles sur Alger.

Tout près de là, sur les collines, au col de Thénia, l’on découvre Tamourt leqbayl , le pays des Kabyles : des montagnes qui dominent de part et d’autre le bassin du fleuve Sebaou et de ses nombreux affluents, où se niche la capitale régionale de la Kabylie, Tizi-Ouzou (le « col des genêts »). Cette large et riche plaine du Sebaou sépare en effet la Grande Kabylie en deux parties.

Au nord, la Kabylie maritime est une chaîne côtière dont les sommets dépassent de peu 1 000 m (1 278 m au tamgout des Aït Jennad) ; son relief escarpé s’allonge d’ouest en est et domine abruptement la Méditerranée par un rivage accidenté (avec les ports de Dellys, Tigzirt, Azefoun).

Au loin, vers le sud, l’horizon est fermé par la grande sierra calcaire du Djurdjura (Djerjer) , appelée aussi par les Kabyles adrar budfel , la « montagne de la neige », dont le sommet, la pyramide de Lalla Khedidja (à 2 308 m), domine le col de Tirourda qui permet de redescendre dans la vallée de la Soummam ; enfin, au centre, entre le bassin du Sebaou et le Djurdjura, les hauteurs d’un massif ancien

culminent à 1 000 m à Larbaâ n’aït Iraten –anciennement Fort-National–, où

l’armée française avait, dès la conquête, construit une citadelle. Ces hauteurs, entaillées de profonds ravins où dévalent les torrents, sont disposées en un ensemble de longues digitations nord-sud qui descendent depuis les abords du Djurdjura, à une moyenne de 800 m d’altitude, en de longues croupes, chacune d’elles couronnée de nombreux villages et petites villes jalonnant les chemins des crêtes. Les Kabyles appellent cet ensemble le massif Agawa , du nom que se donnent ses habitants : les Igawawen (au singulier : Agawa, devenu « Zouaoua » en arabe et « Zouave » en français).

La montagne adrar , dans sa diversité, occupe une place de choix dans les représentations des Kabyles, dans leur culture comme dans toute leur vie et leurs activités [Lacoste-Dujardin, 2000]. Alors que le Djurdjura est, pour eux, le domaine d’une nature sauvage, inhospitalière, résidence d’êtres surnaturels ou lieu de refuge de bandits, juste en dessous, la montagne moyenne est celle qui accueille et abrite les maisons des hommes. Ils s’y concentrent en gros villages, perchés audessus des plaines, celles-ci certes fertiles et propres à la céréaliculture, mais tout aussi dangereuses autrefois que la haute montagne, car à la merci d’incursions hostiles de cavaliers turcs.

Ce massif Agawa est la partie la plus densément peuplée de la Grande Kabylie ; les villages s’y pressent, avec, autrefois, leurs maisons à toits de tuiles rondes et rouges, sur les crêtes de la montagne surpeuplée –on compte environ 4 millions d’habitants en Grande Kabylie–, au point d’y atteindre plus de 200 hab./km2, ce qui n’a pas manqué d’étonner les premiers voyageurs stupéfaits de trouver, juchés sur les montagnes,

- GRANDE KABYLIE

des « centres de population où le nombre d’habitants est dix fois supérieur aux chiffres des villages de la plaine » [Carette, 1848, t. II, p. 327]. Ce massif est aussi la partie la plus connue, et celle d’où sont venus jusqu’en

France le plus grand nombre d’émigrants.

Langue tamazight « berbère » et culture des imazighen, « Berbères »

Fiers d’être des montagnards, les Kabyles sont aussi fiers de leur culture

berbère, distincte de la culture arabe dont la langue est la seule à être officielle en Algérie et au Maghreb. [5] La culture kabyle est donc d’abord une langue, le berbère, qui fait partie de la grande famille des langues chamito-sémitiques (auxquelles appartient aussi l’arabe). Le terme de « berbère » est d’origine incertaine, il existe bien barbar, berber en arabe, barbaru s en latin, du grec barbaros, « étranger », mais aucun rapport entre ces termes ne paraît établi avec certitude (d’après le

Dictionnaire de la langue française Le Robert, 1985).

La plupart des berbérophones préfèrent aujourd’hui nommer leur langue la

tamazight , langue des imazighen , « hommes libres » (tout comme le français a été la langue des « hommes de condition libre »). La tamazight parlée à travers le Maghreb, en Algérie et au Maroc surtout, aurait peut-être aujourd’hui environ trente-deux millions de locuteurs, sédentaires habitant la plupart des montagnes du nord de l’Afrique, ou nomades comme les Touareg dans le Sahara et au Sahel ; mais il n’y a plus de continuité entre toutes ces régions berbérophones. C’est pourquoi, tout en ayant la même langue et en parvenant rapidement à l’intercompréhension, les berbérophones s’expriment dans des parlers un peu différents selon les régions qu’ils habitent : les 4 millions de Kabyles (30% de toute l’Algérie) parlent la taqbaylit , les Mozabites (de l’oasis du Mzab) s’expriment en tamzabit , les Chaouiïa de l’Aurès en tachaouit ; la plupart des Touareg sahariens parlent la tamachek ou la tamahaq en Algérie, ou d’autres langues encore comme au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou en Libye. En Mauritanie certains parlent zenaga (arabo-berbère), tandis que dans les montagnes marocaines, les Chleuhs du Sous et du Haut-Atlas

parlent la tachelhit . Plus au nord, dans le Moyen-Atlas, on s’exprime en tamazight , et les Rifains parlent la tarifit . Nombre d’autres groupes résiduels sont encore éparpillés à travers toute cette vaste aire autrefois uniformément berbérophone qui allait des îles Canaries à l’ouest jusqu’à l’oasis de Siwa à la frontière égyptienne à l’est, et de la Méditerranée au nord jusqu’aux confins saharo-sahéliens au sud.

La langue tamazight est donc la plus anciennement parlée au Maghreb, et il est probable que ses locuteurs actuels sont les héritiers des peuples autochtones du nord de l’Afrique, les habitants préhistoriques du Maghreb. Le succès actuel de la désignation de cette langue orale comme tamazight, celle des imazighen , « hommes libres », est le signe d’une renaissance culturelle et d’un militantisme politique actuellement très vif, auquel les Kabyles prennent une part tout particulièrement active en ce moment en Algérie. Le refus persistant de la reconnaissance, par le gouvernement algérien, de la langue tamazight comme langue officielle en

Algérie conjointement avec la langue arabe

[6] incite les jeunes Kabyles à placer cette reconnaissance au premier rang de leurs revendications.

Un patrimoine historique qui nourrit la fierté identitaire

Car les imazighen d’aujourd’hui sont aussi légitimement fiers de leur passé commun à tout le nord de l’Afrique, la Berbérie, qu’ils appellent Tamazgha ou Tamourt imazighen le « Pays des hommes libres ». Grâce au renouveau assez récent d’un très dynamique courant intellectuel kabyle sur les deux rives de la Méditerranée, en Algérie grâce à de nombreuses associations (dont le MCB : Mouvement culturel berbère), comme en France en immigration (entre autres avec l’ACB : Association culturelle berbère), où s’active une intelligentsia kabyle en correspondance étroite avec le pays, les nouvelles générations de jeunes Kabyles ont acquis une connaissance passionnée de leur culture [Lacoste-Dujardin, 1999]. Ils s’enorgueillissent de leur histoire, dont leurs ancêtres ont été des acteurs dynamiques.

De grands rois et de fiers résistants

Ils célèbrent la gloire des grands royaumes, avec de grands rois, tel, avant notre ère, Massinissa, vainqueur des Carthaginois et unificateur de la Numidie (l’est du Maghreb), et plus tard, de grands empires régnant sur une importante partie du nord de l’Afrique : ceux des dynasties Fatimides, Zirides, Hammadides, fondateurs de Béjaïa, des Almoravides, qui aux XIe et XIIe siècles régnèrent sur le Sahara occidental, le Maroc, l’ouest de l’Algérie et l’Espagne, des Almohades ensuite, installés au Maroc, en Algérie, en Tunisie et encore en Andalousie.

Aujourd’hui, les jeunes Kabyles sont peut-être plus fiers encore des héros

berbères rebelles qui animèrent de multiples et célèbres révoltes contre les

fréquentes invasions, dans lesquelles ils s’illustrèrent tout particulièrement : d’abord contre Carthage, tel Syphax, puis contre les Romains comme Jugurtha, Tacfarinas ou Firmus. Ils connaissent aussi un célèbre chrétien berbéro-romain : saint Augustin, évêque d’Hippone (l’actuelle Annaba), dont la mère, Monique, était berbère et a récemment fait l’objet d’un congrès à Alger. C’est encore, au VIIe siècle, Kocéïla, puis la Kahéna, « reine de l’Aurès », rebelle à la conquête arabe, et enfin, aux XVe et

XVIe siècles, les plus récentes résistances armées contre les incursions des Espagnols, des Portugais. Enfin, ils cultivent le souvenir de la résistance héroïque à la conquête française, de la célèbre Fadhma n’Soumeur en haute Kabylie en 1857, qui, objet d’expositions dans les musées, est encore représentée sur des cartes postales.

La fierté de ce passé nourrit aujourd’hui une nouvelle mode, révélatrice de

l’identification à ces héros historiques : celle de prénoms attribués aux enfants, tel le malheureux Massinissa Guermah, assassiné le 18 avril 2001, à l’âge de dix-neuf ans, par des gendarmes dans leur caserne de Beni Douala, tandis que l’un de ses camarades se prénomme Kocéïla. On constate aussi la mode de pseudonymes choisis par des chanteurs ou acteurs kabyles (comme Tacfarinas).

Une farouche résistance à la conquête

L’histoire plus récente a ravivé ces souvenirs et réveillé une tradition de promptitude à la rébellion et de constance dans la résistance. Il y a plus d’un siècle et demi, ne fallut-il pas attendre vingt-sept années après le débarquement des Français à Alger en 1830 pour que l’armée française parvienne enfin à conquérir le massif Agawa, en 1857 ? J’en prendrai l’exemple que je connais tout particulièrement, celui des hommes et des femmes d’un groupement tribal de Kabylie maritime, les Iflissen Lebhar, situés entre Tigzirt et Azefoun, à proximité de la voie d’accès empruntée par les conquérants de la Kabylie depuis le port de Dellys jusqu’à Tizi-

Ouzou. Pendant pas moins de vingt-sept années, entre 1844 et 1871, ils n’ont jamais manqué de participer à chaque révolte régionale, ni de combattre toute colonne s’aventurant sur cette voie de montagne, toujours sur le même champ de bataille, une position retranchée sur une crête à l’entrée de leur territoire (lieu d’un marché : le Tleta des Iflissen Lebhar). Tant et si bien qu’à plus de six reprises ils se sont engagés dans des combats contre l’armée française, en 1844, 1845, 1854, 1856, 1857, puis, enfin, dès le 13 mai 1871, allant ainsi au bout de l’insurrection qui devait gagner ensuite toute la Kabylie dans une grande révolte populaire. [7]

La Kabylie perd les bénéfices de sa lutte pour l’indépendance

Plus récemment encore, pendant la guerre de libération nationale (1954-1962), la wilaya III, celle de Grande Kabylie, en dépit de sa proximité d’Alger, a connu les plus nombreux combats en Algérie, elle a aussi payé le plus lourd tribut en morts, puisque toute une génération d’adultes a été très sévèrement ponctionnée, au point d’accroître encore le déséquilibre démographique [8]].

De cet héroïsme qui fut celui de leurs pères et grands-pères, les jeunes gens de Kabylie sont conscients et fiers. Et ils savent aussi qu’après cette guerre, dès 1962, avant même l’indépendance, le pouvoir en Algérie a été indûment confisqué à leurs mêmes pères et grands-pères, ces combattants de l’intérieur, par des officiers de l’armée de l’extérieur, composée d’unités demeurées indemnes, restées l’arme au pied, le long de la frontière algérienne de l’ouest. Nombre d’entre eux se souviennent aussi que, en désaccord avec Ahmed ben Bella, le premier chef du gouvernement algérien installé par cette armée, Hocine Aït Ahmed (l’actuel dirigeant du FFS), avait, en 1963, pris les armes et constitué un maquis en Kabylie, bientôt écrasé par cette même armée. Aït Ahmed fut arrêté et exilé en 1964, tandis que nombre de cadres et militants politiques kabyles émigraient en France, bénéficiant de la loi générale d’amnistie [9]. Ce lourd contentieux est un motif de plus pour refuser qu’aujourd’hui se perpétue l’exclusivité de la gestion du pouvoir national par des généraux, en l’absence de démocratie, alors que durant de longues

années, jusqu’en 1988, la proclamation d’un idéal « populaire et socialiste » s’est accompagnée du règne du parti unique (le FLN : Front de libération nationale).

Précisément, les jeunes manifestants kabyles d’aujourd’hui réclament la « réappropriation des dates historiques par le peuple algérien ». C’est ainsi qu’ils ont tenu à interdire la présence des officiels pour se réserver l’exclusivité de la commémoration, le 20 août 2001, à Ifri (chez les Ouzellaguen du versant sud du Djurdjura) du quarante-cinquième anniversaire du célèbre « congrès de la Soummam » qui s’y tint en 1956, moins de deux ans après le commencement de la guerre d’indépendance nationale. En cette même occasion, ils ont tenu à honorer la mémoire de l’initiateur kabyle et principal acteur de cet événement, Abane Ramdane, un des premiers dirigeants du FLN, qui fut, l’année suivante au Maroc, assassiné par ses rivaux. C’est que ce fameux congrès de la Soummam, en 1956, avait été dominé par une tendance très démocratique, moderne et kabyle du FLN, qui fut par la suite supplantée. Abane Ramdane y prônait la « primauté du politique sur le militaire », et une Algérie démocratique et sociale, ce qui coïncide très exactement avec les revendications actuelles de la jeunesse kabyle. Cette tendance aurait même élaboré un projet -demeuré à l’état de brouillon sans lendemain– de Constitution de l’Algérie, républicaine et... laïque ! Rien d’étonnant à ce que, célébrant le souvenir des actes de cette orientation politique marquant précocement une dominance kabyle dans le FLN, les jeunes gens de la Coordination des

villages et des aârouch (« tribus ») aient, ce jour-là, choisi pour slogan : « 1954-2001 : le combat continue » (1954 marque le début de la guerre d’indépendance).

Une culture encore vivante

À longue histoire, culture riche en productions orales et matérielles, que cette culture tamazight a exceptionnellement entretenues et développées jusqu’à aujourd’hui grâce à l’oralité, qui a stimulé la mémoire à un point extrême [10].

Une telle survie provient sans doute de ce qui devient à présent un handicap : l’absence d’écriture propre chez les Berbères. Seuls les Touareg sahariens utilisent une écriture : le tifinagh, dont les caractères alphabétiques font partie de leur éducation traditionnelle. Ils l’emploient usuellement, surtout dans des jeux poétiques, des graffitis, de courts messages. Faite pour être gravée durablement dans la pierre ou de façon éphémère dans le sable, cette écriture est demeurée inutilisée par le

commerce et l’exercice du pouvoir, qui n’employaient que la parole [11]. En l’absence de vecteurs écrits –à l’exception de cet alphabet tifinagh–, la tamazight n’a donc pu se diffuser, c’est pourquoi elle est demeurée d’usage limité à la communication entre groupes désormais réduits. Certes, cette langue contribue à maintenir la solidarité des imazighen, mais elle n’est guère, aujourd’hui, en mesure de s’étendre.

Néanmoins, tout orale qu’elle soit, la tamazight a été, depuis le Moyen Âge, transcrite par les Marocains au moyen de caractères arabes, mais les Kabyles l’écrivent aujourd’hui en caractères latins grâce aux nombreux francophones ou Français qui, les premiers, ont recueilli des narrations de la bouche de conteurs kabyles.

Cette tamazight sert de support à une très grande et très riche littérature orale tant en prose [Lacoste-Dujardin, 1970] – mythes antéislamiques, contes, légendes, histoires plaisantes – qu’en poésie (poésies amoureuses, chants de louanges, de travail, de fêtes, berceuses, etc.), que la très longue persistance locale de l’oralité a maintenues vivantes jusqu’à présent. Les Kabyles connaissent les œuvres de leurs grands poètes, tel Si Mohand-ou-Mhand, qu’aujourd’hui l’écrit ou les moyens audiovisuels sauvegardent et enrichissent de nouveautés : on assiste à un remarquable épanouissement créatif, par exemple dans l’humour (Fellag), la chanson, très en vogue parmi les jeunes (Sliman Azzem, Aït Manguellat, Ferhat, Lounès Matoub, Idir, etc.), dont le succès peut même être mondial, tel Idir, chanté jusqu’au Japon.

La culture kabyle, ces jeunes le savent, existe aussi par ses danses, sa musique qui a ses grands artistes, créateurs et interprètes, comme cheikh Hasnaoui. Elle s’exprime encore par maintes productions artistiques matérielles : dans le domaine du tissage, les tentures, tapis, fins tissus de laine et soie sont réputés, élaborés par les montagnardes sur des métiers de haute lisse. Il y a encore le travail du bois au décor géométrique spécifiquement berbère, plus rectiligne que curviligne, la poterie kabyle aux décors géométriques multiples dont s’inspire aujourd’hui une vaisselle commercialisée jusqu’à Alger. L’orfèvrerie, enfin, est célèbre par les bijoux kabyles très spécifiques, traditionnellement en argent, parfois de grande taille, supportant des émaux cloisonnés multicolores et ornés de cabochons de corail, et de ces pendeloques tintinnabulantes dont est inspirée la célèbre chanson d’Idir qui a connu un succès mondial : Vava i nuva. La valeur identitaire de ces bijoux est encore si actuelle qu’une toute récente « charte de village », concoctée par de jeunes intransigeants, prescrit aux femmes de s’en parer à l’exclusion des modernes bijoux en or importés, étrangers à l’art local, mais qu’arborent les femmes d’émigrés ou bien des jeunes femmes plus modernes.

Trois productions matérielles connues maintenant de tous les Maghrébins font la fierté des jeunes pour leur origine spécifiquement imazighen : un vêtement, le burnous ( abernus ), grande cape de laine à capuchon que tout homme se doit de porter pour afficher son « amazighité » et qui s’est depuis longtemps largement répandu à travers le Maghreb ; un instrument, la cuillère individuelle en bois, souvent gravée ( taghenjaout ), alors que les Arabes, même citadins, mangent couramment avec leurs doigts ; enfin un mets, le seksou , son véritable nom berbère, plus connu sous le nom de « couscous », apprécié non seulement dans le nord de l’Afrique, où il n’est nulle cérémonie ou fête sans ce plat au rôle sacralisé de communion entre tous les convives, et succès international aujourd’hui.

Les jeunes connaissent aussi l’architecture berbère, maisons plus ou moins

grandes ou greniers fortifiés, depuis les grands châteaux igherm ou tighermt du Sud marocain jusqu’aux greniers collectifs de la même région ou de l’Aurès, en passant par les anciennes maisons kabyles en pierres claires souvent taillées et aux toits de tuiles canal rondes (appelées « romaines », mais qui sont méditerranéennes). Certains grands édifices actuels, comme la grande mosquée Hassan-II de Casablanca –au minaret de section carrée et recouverte de tuiles rondes–, sont inspirés de cet art architectural amazigh qui s’est répandu jusqu’en Andalousie où les grandes dynasties arabo-berbères l’ont épanoui, et dont les Maghrébins, beaucoup de ceux qui se disent arabes mais qui sont en fait des Berbères arabisés, sont légitimement fiers.

L’appétit culturel des jeunes

Cette fierté d’une culture fort ancienne et riche, les jeunes gens de Kabylie en sont de plus en plus conscients. C’est ainsi que s’est développé dans la quasi-totalité des villages de la montagne kabyle un foisonnement d’associations « culturelles et scientifiques amazigh » qui, regroupant jeunes gens et jeunes filles, en dépit de l’ancienne ségrégation selon le sexe qu’ils savent démocratiquement dépasser, s’attachent à recueillir des trésors d’oralité encore vivants : contes, légendes, récits historiques, poèmes, comme des éléments de vocabulaire concernant les animaux ou les plantes, par exemple, dont les noms peuvent différer d’un village à l’autre. Ils se montrent ainsi fort avides de cette richesse culturelle et très soucieux de la sauvegarder tant que des anciens peuvent encore la transmettre, afin de la faire respecter, de la reconnaître et de la promouvoir avec l’aval de l’autorité de l’État au sein de l’ensemble algérien.

Leur richesse culturelle, dont ils sont conscients, inclut les autres apports qu’ils se sont appropriés. Ainsi tiennent-ils compte de la composante arabophone de l’Algérie, dont souvent d’ailleurs les représentants partagent leurs revendications de reconnaissance officielle des langues proprement algériennes, celles parlées en Algérie, tel le kabyle, et tel l’arabe algérien au lieu de cet arabe classique (du VIIe siècle, celui du Coran), ou cet arabe dit « moderne » (celui des journaux du Moyen-Orient), ou tel encore le français parlé par tant d’Algériens, en Algérie comme en émigration, et dont l’emploi se développe aujourd’hui en Kabylie grâce aux chaînes de radio et de télévision francophones. Ouverts, les jeunes Kabyles souhaitent voir reconnus et légitimés les enrichissements qu’ils ont reçus grâce à diverses composantes culturelles. Par exemple, n’est-ce pas un intéressant paradoxe qu’une production culturelle récente, spécifiquement kabyle, puise avec bonheur à plusieurs de ces cultures ? C’est d’un tel éclectisme qu’est riche l’aventure d’un récent et très beau film kabyle financé par des capitaux de l’immigration : La Colline oubliée , d’Abderrhamane Bouguermouh, tiré d’un roman que Mouloud Mammeri a écrit en français (1953). Cet auteur, d’une famille des Aït Yenni, est un des plus illustres représentants de cette élite intellectuelle kabyle formée par l’école française, et il a bénéficié d’une considérable audience parmi la jeunesse kabyle. Universitaire, chercheur et écrivain, il avait écrit son roman, qui se déroule dans un village kabyle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en français ; mais, dans le film, les acteurs s’expriment en kabyle et, pour sa diffusion en France, les dialogues ont été sous-titrés en français. Ces allers et retours du français au kabyle n’ont nullement troublé le très grand succès obtenu par cette oeuvre en France comme en Algérie, et les jeunes Kabyles lui ont fait un écho enthousiaste.

Pourtant, ceux-ci ont pu avoir un moment l’espoir de la reconnaissance de

cette richesse culturelle par le gouvernement algérien lorsque, au printemps 1992, sous la présidence de Mohammed Boudiaf, son ministre de la Culture M. Belkaïd confiait son souci d’assumer le passé algérien en se réconciliant avec toutes ses racines, à savoir ses trois composantes culturelles conçues comme autant de richesses : arabe, berbère et aussi française, considérée comme un « butin de guerre », selon l’expression du grand écrivain algérien Kateb Yacine. Espoir vite déçu : on sait que le président Boudiaf devait mourir assassiné le 29 juin 1992, et son ministre de la Culture connut, peu après, le même sort tragique. Dix années

plus tard, alors qu’une nouvelle génération prend une conscience de plus en plus aiguë de cette réalité, nul doute que le pouvoir algérien actuel, en refusant de reconnaître et de célébrer ce patrimoine algérien, n’exaspère les revendications des jeunes Kabyles et leur sentiment de minorité au sein de la nation algérienne.

De maigres ressources agricoles, mais beaucoup d’arbres fruitiers

Mais une riche culture ne peut suffire à nourrir ses hommes et ses femmes, et pourtant elle est le propre d’une société active, non déshéritée. Or, comme beaucoup de montagnes méditerranéennes, la Kabylie, certes refuge sûr pour ses très nombreux habitants, ne leur fournit cependant que de maigres ressources agricoles. Sur des pentes excessives et un sol pauvre et raviné, l’agriculture, même au prix de dur travail, est peu productive, la céréaliculture est difficile, seulement possible sur les replats ou dans les fonds de vallée. Aussi, au temps des Turcs, les Kabyles descendaient souvent, en armes, cultiver leurs céréales sur les terres des

plaines bordières ou intérieures à la montagne : celle, au sud, de la large et longue vallée de l’oued Sahel-Soummam, celle, au centre, du bassin du Sebaou, entre la chaîne maritime et le massif Agawa, et aussi dans quelques bassins au pied nord du Djurdjura comme celui de Boghni –Dra el-Mizan. Mais, sur ces terres de plaine, les Kabyles entraient souvent en conflit avec les maîtres d’Alger, dont la cavalerie empruntait ces voies de pénétration pour s’emparer de la récolte à titre d’impôt et tenter de soumettre les montagnards. En outre, dans la plupart de ces plaines, les Turcs construisirent des bordj, « citadelles », et établirent alentour

des étrangers ou transfuges kabyles à leur solde. Les plaines étaient devenues, pour les Kabyles, le bled el-baroud , le « champ de bataille ». Plus tard, une grande partie de ces riches terres de plaine auraient pu être accaparées par la colonisation, mais beaucoup ont été rachetées par quelques Kabyles fortunés.

Descendre de la montagne pour cultiver la plaine a toujours été une entreprise risquée, au point que le laboureur descendu dans la plaine était comparé au lion. Par ailleurs, le Kabyle pouvait être d’autant plus valeureux en plaine qu’il savait sa famille en sécurité dans la montagne : « Celui qui a les siens dans la montagne [enfants mâles ou alliés] n’a rien à redouter dans la plaine », disait-on. La céréaliculture des plaines a donc toujours fait cruellement défaut à l’économie de la Grande Kabylie, réduite aux seules productions montagnardes. Dans de telles conditions, la montagne ne peut se suffire à elle-même, aujourd’hui encore moins qu’hier.

C’est pourquoi, de longue date, les Kabyles ont cherché, sur place ou ailleurs, mais dans d’autres activités que la céréaliculture, les revenus indispensables. Beaucoup de ceux qui habitent au-dessous de 800 m d’altitude pratiquent l’arboriculture, qui s’accommode des versants pentus, quitte à s’encorder pour planter les arbres : ils cultivent beaucoup de figuiers (80% de ceux de toute l’Algérie), des oliviers et d’autres arbres fruitiers (vignes, cerisiers, pommiers, poiriers, etc.) ; autrefois on vivait aussi de cueillette : les glands du chêne à glands doux ( abellud ) permettaient de compléter la trop rare farine ou semoule de blé ; la plupart des Kabyles font aussi un peu d’élevage (quelques vaches, chèvres et moutons) tandis que dans les villages les plus élevés, certains, en été, engraissent des boeufs dans les prairies de montagne.

D’actifs artisans et des commerçants voyageurs

Enfin, un très grand nombre de Kabyles se sont spécialisés dans un artisanat actif, au savoir-faire manufacturier très développé, productif de ces œuvres particulières à la culture tamazight (voire parfois pécifiquement kabyle) que l’on a décrites plus haut. Les savoir-faire masculins sont principalement l’industrie du bois productrice de plats, louches et cuillères spécifiquement berbères, la métallurgie en fer aux nombreux forgerons, l’armurerie d’armes blanches ou à feu souvent fort réputées, l’orfèvrerie aux célèbres bijoux kabyles à émaux cloisonnés multicolores et pendeloques si caractéristiques et de grande renommée. Quant aux

savoir-faire féminins, ils concernent le tissage de tentures et tapis renommés au décor toujours géométrique et très travaillé, encore recherchés, et la poterie, maintenant souvent remplacée par le plastique.

Du commerçant itinérant à l’émigré

Parallèlement, tant les artisans que les habitants des villages les plus élevés se sont depuis fort longtemps lancés dans des entreprises commerciales. Très nombreux sont en effet les Kabyles –les Igawawen surtout– à avoir exercé le métier de commerçant itinérant. Au début de l’occupation française, 50% des hommes du « cercle de Fort-National » ont déclaré mener cette activité. Autrefois, ils parcouraient tout le Maghreb, de Constantine à Alger et jusqu’à Tunis, puis ce fut même jusqu’en France, puisque les premiers y apparurent dès 1905, pour vendre des tapis fabriqués par leurs femmes. Les uns se déplaçaient à plusieurs, en convois ou caravanes, les autres, plus nombreux, allaient seuls, à mulet ou à pied, mais tous étaient armés. Parmi les plus aisés venaient les marchands de

bestiaux, tandis que d’autres allaient au loin négocier leurs œuvres, comme les sabres des Iflissen. Certains revendaient dans les campagnes divers tissus achetés en ville. Les plus nombreux étaient des hommes des villages les plus élevés, les fameux colporteurs kabyles ( iâttaren , « parfumeurs »), dont le seul sac à dos pesait parfois jusqu’à 50 à 60 kilos, empli de produits de parfumerie, divers savons et cosmétiques, drogues ou condiments de toutes sortes. Le commerce était profitable puisque cette pacotille pouvait, au terme d’une année de commerce, leur rapporter jusqu’à cinquante, voire cent fois leur mise de fonds.

Ainsi, loin d’être cantonnés à demeure dans leur montagne où ils laissaient

seuls, avec les plus jeunes et les plus vieux, leurs femmes et enfants à l’abri dans les villages perchés, les hommes de Kabylie ont de tout temps voyagé au-dehors : les uns furent commerçants, les plus nombreux itinérants, mais parfois fixes, lorsque, par exemple, ils installaient des épiceries dans les villes (comme beaucoup de montagnards méditerranéens, ils furent « l’épicier du coin » berbère –le Kabyle,

le Chleuh, le Mozabite– comme le Grec, le Libanais, etc.) ; d’autres se firent

ouvriers d’artisans citadins (entre autres dans la coutellerie) ; d’autres encore furent maçons (ne dit-on pas que la ville d’Alger a été construite par les Kabyles ?), voire employés de hammam –des bains dits « turcs » (comme les Aït Jennad à Oran) –ou soldats, ainsi des fameux Zouaouas au service des Turcs d’Alger ou de Tunis [12]. Après l’installation des colons dans la plaine de la Mitidja (près d’Alger), beaucoup de Kabyles ont d’abord émigré temporairement comme saisonniers ou plus durablement

comme journaliers, avant que, à partir de 1905, nombre d’entre eux soient

les premiers Algériens à franchir la Méditerranée pour émigrer en France en tant que travailleurs, où ils ont suivi les premiers colporteurs kabyles temporaires puisque, cette même année 1905, les Kabyles purent circuler librement hors d’Algérie.

L’importance de l’émigration, bien qu’elle soit aujourd’hui restreinte

Aujourd’hui, la Kabylie, par laquelle a commencé l’émigration algérienne en

France, vit encore essentiellement des revenus de cette émigration, au point qu’une grande partie des transactions financières et bancaires se font désormais principalement hors Algérie, entre des comptes bancaires en France. L’interdiction de l’émigration de travail individuelle, en 1975, et l’autorisation du seul « regroupement familial » qui a permis, autour de l’émigré de longue date, le rassemblement des familles déjà constituées, ont désormais privé de possibilité de départ, et des revenus attendus, la nouvelle génération de jeunes hommes, sans emploi sur place, sans ressources et réduits à une inaction dont ils rendent responsable le gouvernement algérien.

Car, autrefois comme il y a peu encore, par leurs fréquentes activités hors de Kabylie, les hommes kabyles ont toujours noué de nombreux contacts avec bien d’autres Algériens comme avec des étrangers, dans tout le pays, en Tunisie, en France et à travers le monde. Partout ils ont établi des réseaux de relations et de transmission d’informations, d’idées, d’échanges et de fermentation intellectuelle et politique. Mais il ne peut plus en être de même aujourd’hui, et les jeunes Kabyles se désespèrent de ne plus pouvoir trouver aucune source de revenus, ni sur place, ni ailleurs en Algérie, ni en émigration en France ou en des pays plus éloignés, partout où la diaspora kabyle est dispersée à travers le monde : en Nouvelle-Calédonie, où sont encore des descendants d’exilés au bagne après 1871, en Russie (ex-URSS) et en Allemagne (anciennement « de l’Est »), où sont allés des étudiants et des travailleurs, et jusqu’au Canada, aux États-Unis, en Europe du Nord, au Moyen-Orient, etc.

De petites villes manufacturières : des groupements de villages d’artisans

Autrefois, les Kabyles les plus riches étaient, incontestablement, les artisans et les commerçants. Ils habitaient de gros villages tassés qui, juchés dans la montagne, à bonne distance des plaines, pouvaient constituer une seule agglomération, réunissant des centres très proches et parfois aussi quelques hameaux. C’étaient de véritables petites villes manufacturières très peuplées ; certaines d’entre elles étaient alors appelées Tlata tuddar , les « trois villages », et offraient les caractéristiques d’un début de réel processus d’urbanisation. Ainsi en était-il, par exemple, au XIXe siècle, des Tlata tuddar des Aït Yenni (réunion des villages de Aït Larbaâ, Taourirt Mimoun et Aït Lahcène), qui rassemblaient près de deux cents ateliers et boutiques, d’orfèvres surtout, et aussi d’armuriers, et comptaient près de 5 000 habitants, au coeur du massif Agawa. Ainsi en a-t-il été aussi des Tlata tuddar des Iflissen Lebhar, où plus d’une centaine d’ateliers d’armuriers réunis constituaient un véritable arsenal de sabres ( les flissa ) en Kabylie maritime (Taourirt n’aït Zouaou, Ighil Boussouil et Issoukan). Construits en grosses et belles pierres taillées, entourés de murailles souvent formées par les murs extérieurs jointifs des maisons et fermés de portes, ces bourgs étaient de véritables forteresses ceintes de remparts, pourvues à l’intérieur de plusieurs places, de mosquées et de « maisons des hommes », tajmaât , garnies de bancs de pierres où se tenaient les assemblées villageoises (les jemaâ) , réunissant périodiquement les hommes. Les quartiers – tikharroubin ( takharrubt au singulier) – des grandes familles lignagères dominantes – imerkantiyen

(singulier : amerkanti ) –« riches » (surtout des commerçants) se distinguaient des quartiers plus indifférenciés (les iderman/adrum ) des autres villageois (idaâfen, « pauvres, chétifs »). Des corps spécialisés d’habitants au service de la communauté assuraient différentes tâches, d’entretien et de voirie, de garde nocturne ou diurne, et tous étaient réunis dans une même communauté de défense. C’étaient bien là de réels embryons de cités [13] [Lacoste-Dujardin, 1993].

La formation d’une élite ouvrière et intellectuelle

Or, au début de la colonisation, parmi ces montagnards les plus aisés, en voie de citadinisation et aux contacts fréquents avec d’autres régions d’Algérie, voire du Maghreb, et une vingtaine d’années seulement après l’achèvement de la conquête coloniale, le gouvernement français, passant outre à l’opposition de la plupart des Français d’Algérie et des instances administratives françaises en Algérie, a créé nombre d’écoles primaires dites « pour indigènes ». Pourquoi une telle politique de scolarisation fut-elle entreprise en Kabylie ?

Pour la comprendre, il faut remonter à 1847 lorsque, précédant la conquête de la Kabylie, Bugeaud avait lancé une sorte d’ethnopolitique kabyle à partir d’une représentation opposant « Berbères sédentaires » et « Arabes nomades » [Lacoste-Dujardin, 1984]. Il faut ajouter que les Kabyles avaient résisté longuement à l’armée française, sans pour autant se rallier à Abd el-Kader. Dès cette époque, alors que la Kabylie apparaissait conforme à l’image des autres montagnes méditerranéennes (Corse ou Provence, par exemple), les autorités coloniales estimèrent, en effet, que les Kabyles tout particulièrement étaient susceptibles d’être « assimilables », quoique bons musulmans. Pourtant, la confrérie dominante en Kabylie, la Rahmaniya, aura, dès 1871 et jusqu’à la guerre d’indépendance, joué un rôle important dans l’opposition à la colonisation. Plus tard, cette image du

« bon Kabyle » devait être largement utilisée en maintes occasions, et à plusieurs fins, souvent conjointes : en premier lieu afin de « diviser pour régner », divide ut imperes, et en même temps afin de compromettre les Kabyles pour affinités profrançaises. Cette représentation a la vie dure puisque certains –dont les islamistes- accusent aujourd’hui encore les Kabyles d’être « du parti de la France » !

Des instituteurs français aux maîtres kabyles

Toujours est-il que, seize années à peine après la conquête de la Kabylie,

lorsque des instructions ministérielles de Paris, appliquant la politique promue en France par Jules Ferry, créèrent des « écoles pour indigènes » en Algérie, elles furent installées d’abord en Kabylie, dans des bourgades à forte population agglomérée. L’on devait ainsi apprendre à lire et écrire en français à des enfants d’artisans et de commerçants, censés devoir être plus réceptifs à l’instruction que les fils de paysans. C’était d’autant plus facile que les écoles laïques françaises n’entraient guère en concurrence avec les écoles coraniques, qui en Kabylie étaient surtout fréquentées par les enfants de lignages religieux, dans leurs propres villages ou quartiers. On s’intéressa donc, entre autres, à recruter tout particulièrement dans

ces écoles des « fils de forgerons ou d’armuriers » que certains souhaitaient

pouvoir envoyer ensuite « dans nos écoles manufacturières d’Angers ou de

Châlons » [Aucapitaine, 1864, p. 35].

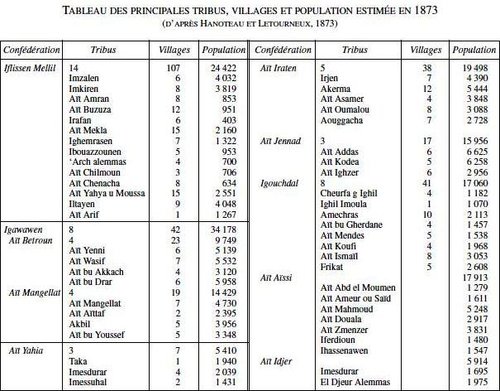

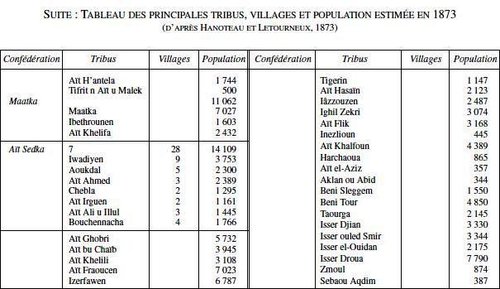

En fait de « politique berbère » en matière de scolarisation, il est à penser que la perspective de préparer de bons ouvriers francophones pour les industries françaises n’a pas été étrangère à ces choix. Bref, c’est bien dans des petites villes ou gros villages d’artisans et de commerçants, de Kabylie ou à proximité, qu’ont été implantées les toutes premières « écoles indigènes » d’Algérie, dès 1873 à Tamazirt, près de Larbaâ n’aït Iraten (Fort-National), et en 1881 aux Aït Yenni ; en 1889, on comptait trente-sept écoles en Kabylie, la moitié de toutes celles créées en Algérie.

Par la suite, à partir de 1905, lorsque l’autorisation de voyager sans permis

spécial fut accordée aux Kabyles, ceux qui étaient instruits ont pris en nombre le chemin de la France, d’abord de ses mines et de ses usines (Courrières, Clermont-Ferrand, les fonderies de l’Est ou les usines de métallurgie et de mécanique), d’autant que la crise de surproduction de vin à la fin du XIXe siècle dans la société coloniale réduisit les possibilités d’emploi des Kabyles dans la Mitidja. Le mouvement d’émigration s’accéléra et se diversifia pendant et après la guerre de 1914-1918, les Kabyles remplaçant les Français mobilisés. En 1949, les émigrants de la « commune mixte » du Djurdjura atteignaient le nombre de 10 000, soit, par rapport à la population masculine, une proportion de 51% : un homme sur deux [INED, 1955, p. 50]. Le mouvement prit une telle ampleur que les Kabyles étaient encore largement majoritaires dans l’immigration algérienne en France (les trois quarts).

Les écoles les plus anciennement créées (Aït Yenni par exemple) ne furent pas fréquentées par les plus démunis, mais par les familles assez aisés, voire les grandes familles dominantes –y compris des lignages religieux ou maraboutiques–, qui ont saisi l’intérêt d’instruire, en français, leurs garçons, ayant vite compris que cette scolarisation permettait la réalisation de leur ambition de participer au monde moderne. Ce furent donc les familles influentes qui, les premières, acceptèrent l’école, que l’administration ne créait qu’en l’absence de toute opposition. Il n’y

avait pas non plus en Kabylie de colons pour s’opposer à l’école des petits

Kabyles, la colonisation ayant presque complètement échoué dans les plaines, où il était risqué de s’installer à proximité d’une montagne trop prompte à l’insurrection –comme en 1871. Ce sont donc ces jeunes Kabyles, premiers instruits, bientôt suivis par d’autres, qui, peu après, ont constitué une élite ouvrière et intellectuelle algérienne et ont accédé à des emplois dans l’administration, l’enseignement, les professions libérales en Algérie.

L’entreprise de scolarisation en Kabylie eut d’autant plus de succès qu’elle avait été confiée aux plus brillants instituteurs frais émoulus de l’École normale d’instituteurs et sélectionnés au mérite, militants convaincus d’un « enseignement francoarabe ». Ces pionniers, souvent sympathisants des théories saint-simoniennes, exerçaient un véritable « apostolat scolaire » [Rambaud, 1891], laïc et républicain, tout en se montrant fort respectueux de la culture et de la religion de leurs élèves. Ils ne se bornèrent pas à leur apprendre le français, à leur dispenser un savoir, ils s’attachèrent aussi à ouvrir leur esprit.

Les conséquences de l’école de la République

Rien d’étonnant à ce que ce type d’enseignement se soit heurté à l’hostilité

d’une partie des « Français d’Algérie » –ceux qu’on appelait alors les « colonistes »–, qui le jugeaient trop « révolutionnaire ». Car ses conséquences furent, en effet, conformes à ce qu’ils redoutaient : ces « indigènes » acquirent une conscience politique des inégalités, tant dans l’ensemble algérien que dans les rapports coloniaux, voire dans les grands courants de pensée politique internationaux, et développèrent leurs propres mouvements revendicatifs et politiques, qui plus tard les mèneront jusqu’à prendre la part déterminante que l’on connaît dans la guerre de libération nationale.

Rien d’étonnant non plus à ce que, par la suite, dans le terreau propice de cette élite ouvrière et intellectuelle émigrée, les mouvements d’indépendance aient pris racine et se soient développés. L’Étoile nord-africaine (ENA), née dans le 14e arrondissement de Paris en 1926, dissoute en 1934 et clandestine par la suite, a été le premier mouvement algérien anticolonialiste prônant la résistance à la France et réclamant l’indépendance de l’Algérie. En 1936, son comité directeur comprenait 70% de Kabyles [Lacoste-Dujardin, 1999], proportion qui correspondait

à celle des Kabyles dans l’émigration en France.

Une fois adultes, certains de ces brillants élèves poursuivirent leurs études à l’École normale d’instituteurs de la Bouzaréa, sur les hauteurs d’Alger

[14]. Parmi ceux qui devinrent à leur tour instituteurs, la plupart revinrent en Kabylie poursuivre la tâche émancipatrice commencée par les instituteurs français. Certains d’entre eux organisèrent les premiers foyers de contestation politique dans les villages.

Ainsi, une génération suivant l’autre, s’est constituée une élite intellectuelle qui a compté de nombreux professeurs, médecins, chercheurs, pionniers en études berbères, écrivains ou romanciers d’expression française tels que Si Saïd Boulifa, Mouloud Feraoun, Malek Ouary, Mouloud Mammeri, et maints autres encore dont Jean Amrouche, pour ne citer que ceux-là. C’est que l’idéologie égalitaire des instituteurs français, militants de l’« école laïque et républicaine », ne pouvait que rencontrer un écho sensible parmi leurs élèves grandis dans une culture qui partageait en grande partie ces mêmes valeurs.

Une idéologie égalitariste toujours vivante

Le terreau était en effet fort propice, car la fierté d’être kabyle, c’est aussi

l’attachement à des formes d’institutions qui se veulent égalitaristes, que ce soient des structures sociales, à plusieurs niveaux, et tant anciennes que modernes, ou des cérémonies et rites collectifs, ou encore des représentations héritées de la tradition culturelle orale, et même jusqu’à un islam populaire.

Des structures sociales anciennes : lâarch, « tribu »,

et jemaâ, « assemblée villageoise »

Très anciennes et de type communautaire, les structures sociales et politiques, autrefois adaptées à des contraintes géographiques, économiques et historiques, ont perduré et inspirent encore les mouvements démocratiques d’aujourd’hui. Elles comportent plusieurs niveaux, dont lâarch , la « tribu », et jemaâ , l’« assemblée villageoise ».

On a décrit ci-dessus le relief du massif Agawa, découpé par de profondes

vallées qui séparent des croupes surmontées de collines. À chacune de ces unités de relief correspondent plus ou moins précisément, chez les Igawawen comme ailleurs, sur les versants mêmes du Djurdjura ou en Kabylie maritime, des ensembles de communautés de plusieurs villages établis sur les croupes, éperons, voire replats ou flancs de coteau, dont les membres se disent descendants d’un ancêtre prétendument commun (et toujours d’homme en homme, à l’exclusion des femmes). Chacun de ces groupements tribaux était appelé lâarch , « tribu », dont tous les membres portent collectivement le nom : les « Untel », Aït ou At , « fils d’Untel » ( Beni en arabe). Par exemple : Iflissen, Iouadiyen, At Iraten, At Âïssi, At Yenni... Autrefois –et encore aujourd’hui dans bien des cas–, les relations sociales, internes ou externes à la tribu, étaient le plus souvent représentées, voire organisées, sur le modèle de la parenté masculine, réelle ou fictive, les hommes se disant ainsi, entre eux, « frères ». En certaines –mais rares– circonstances, les

leârach , « tribus », pouvaient réunir les représentants des assemblées des villages constitutifs (voire se regrouper en « confédération », qabila ), mais c’était toujours de façon exceptionnelle et éphémère.

C’est pourtant ce type de groupements qui sont parfois réalisés aujourd’hui par les mouvements en voie d’organisation en adoptant des formes nouvelles de « coordination », sur des principes démocratiques inspirés de la tradition, mais dans des unités de groupement plus vastes, moins fractionnées que les villages et leurs assemblées. Il semblerait que ces nouvelles leârach se soient multipliées (sous la désignation arabisée de ourouch ) dans maintes régions de Kabylie ou de ses marches peuplées de Kabyles. Les formes de groupement peuvent différer,

s’adapter à de nouvelles réalités, mais les principes de démocratie représentative sont clairement affirmés, inspirés de la tradition.

Dans les petites villes de Kabylie, que les quartiers soient réellement lignagers et endogames ou qu’ils rassemblent des familles non apparentées, chacun d’entre eux se désignait le plus souvent sous le nom collectif d’un ascendant fictif. À leurs instances familiales revenait le règlement des affaires de droit privé. Désormais, il n’en est plus de même –du moins officiellement– puisque l’État gère les personnes individuellement. Pourtant, l’idéologie de la parenté, corollaire d’une

fraternité égalitariste, demeure la référence principale, prête à resurgir pour justifier telle ou telle forme de solidarité ou de gestion d’ordre privé.

Une structure de base :

la jemaâ villageoise, assemblée des hommes du village

C’est ainsi que subsiste non seulement un fort sentiment de solidarité communautaire, mais encore son expression concrète et politique, et non pas au sein des grandes unités tribales (les leârach ) sans instance de concertation régulière, mais au niveau de chaque village, dans la seule instance politique qui ait encore une réalité : l’« assemblée des hommes du village » traditionnelle, la jemaâ , toujours vivante, plus ou moins officiellement. Constituée par la réunion périodique des représentants de chaque famille ou de chaque quartier constitutif du village, cette institution villageoise siège dans une construction particulière, la tajmaât , ou « maison des hommes », qui impose sa présence quasi sacrée au sein du village ; elle gère la plupart des affaires de la communauté villageoise composée de tous ses habitants. Mais si la structure de la jemaâ demeure, ses hommes ont changé.

Autrefois, les assemblées villageoises offraient surtout de la démocratie son image fraternelle et égalitariste, certes souvent affirmée, mais la réalité était plus complexe. Car les représentants des grandes familles qui y siégeaient étaient le plus souvent les chefs de famille, les plus âgés, les imgharen, « grands » ou « têtes du village » ( iqurray n taddart ), les patriarches, qui formaient en fait une gérontocratie. Aux réunions de l’assemblée des hommes, pourtant, toutes les familles du village avaient, en principe, accès à la parole, puisque le poids politique de chacun de leurs délégués était, dans cette société orale, fonction de sa seule aptitude à l’art d’une parole à laquelle tous avaient droit, permettant ainsi au meilleur orateur d’emporter la décision par sa seule force de conviction. En réalité, les patriarches des grandes familles avaient davantage de chance de se faire entendre que les autres, puisqu’ils étaient des imusnawen , « savants en science du discours », d’autant que l’adoption de toute décision exigeait l’unanimité des participants.

Ainsi, par consensus, chaque assemblée débattait et résolvait les affaires administratives, juridiques et politiques de chaque village. En l’absence de fixation par l’écrit, cette oralité avait par ailleurs le considérable avantage de permettre une grande souplesse d’adaptation des réglementations. Ainsi en maintes occasions, des changements circonstanciels pouvaient conduire les assemblées à débattre des modifications nécessaires et à adapter le droit à ces nouvelles données.

Les nouvelles jemaâs :

des patriarches d’autrefois aux jeunes d’aujourd’hui

Donc, parmi les institutions politiques, seules, autrefois, les assemblées villageoises se réunissaient régulièrement dans chaque village ou ville (parfois quartier dans les agglomérations). Or, dans l’actuelle structure et nomenclature administrative nationale algérienne, les APC, assemblées populaires communales (créées en 1962), ont été définies en Kabylie à l’échelle des groupement tribaux, si bien que, grosso modo , et en dépit de quelques réaménagements dans les délimitations, ces nouvelles « communes » réunissent entre elles les mêmes villages que les anciens l eârach . Ces APC (dont le secrétaire est nommé par l’État) sont

aujourd’hui composées de représentants élus par l’ensemble de la population de la « commune » dans les différents villages qui la composent ; ils appartiennent souvent aux mêmes familles autrefois influentes à l’assemblée de chaque village.

Or les assemblées villageoises perdurent toujours, tolérées par l’État algérien, qui en fait préfère sans doute concéder cette forme ancienne et traditionnelle de concertation politique où s’exprime une très forte solidarité, structurée sur le modèle idéologique dominant de la parenté, plutôt que de voir se développer de modernes partis dépassant largement le cadre local, voire à prétentions nationales. Cependant, si tous les villageois sont toujours représentés à l’assemblée du village (quoique encore à l’exclusion des femmes), la composition de ces nouvelles jemaâs a changé.

En effet, tout d’abord, au temps de l’émigration de travail, celle des hommes seuls, les patriarches y furent secondés, voire relayés, par les ex-émigrés de retour après plusieurs années en France ; souvent instruits, ceux-ci étaient alors des personnages écoutés du fait de leur expérience, d’autant plus s’ils faisaient partie de « bonnes familles », ce qui était souvent le cas. Mais aujourd’hui que l’émigration « de travail », d’hommes seuls, est pratiquement tarie (ou du moins beaucoup plus rare), alors que la plupart des émigrés restent désormais en France avec leur famille et qu’il y a de plus en plus de jeunes au village, les nouvelles générations prennent

le relais de la gestion des affaires locales, quitte à demander parfois conseil aux anciens, associés comme consultants aux nouvelles assemblées villageoises.

Depuis des années, en effet, les villages ont perdu beaucoup de leurs hommes : nombre de familles ont émigré, qui en ville, à Alger tout proche -dont 60% des habitants sont d’origine kabyle– ou ailleurs en Algérie, qui en France ; la guerre d’indépendance a fait aussi beaucoup de morts parmi les hommes alors adultes, causé de graves désagrégations familiales et entraîné nombre d’émigrations intérieures ou extérieures à l’Algérie. À présent, s’il ne reste plus guère que quelques vieux et retraités de France aux villages, il y a en revanche, et de plus en plus nombreux, des jeunes adultes, beaucoup de jeunes, car le gouvernement algérien, par attachement à l’ancienne idéologie de la fécondité, a attendu très longtemps avant d’adopter une politique démographique fondée sur l’espacement des naissances [15]

En 2001, 57% de la population algérienne a moins de vingt-cinq ans.

Dans les nouvelles assemblées villageoises s’exprime aujourd’hui majoritairement cette nouvelle génération, qui, grâce à la scolarisation –même si elle est parfois défaillante– et surtout grâce aux modernes moyens de communication, a acquis une conscience politique aiguisée au niveau national et international, si bien que, à l’écoute des partis nationaux, elle exprime des revendications plus que jamais démocratiques et en opposition avec le gouvernement actuel.

Un rite égalitariste : la timechret

Une autre institution kabyle, révélatrice d’une idéologie égalitariste, est un rite au cours duquel est affiché un très sourcilleux souci de l’égalité, rite encore pratiqué dans les villages, même si sa fréquence est moindre qu’auparavant. Il s’agit d’un sacrifice et partage de viande que l’on appelle timechret (ou ouziaâ ). Une ou plusieurs fois dans l’année en effet, autrefois d’abord pour inaugurer l’année agricole et les labours d’automne, ou pour faire tomber la pluie attendue, ou, plus récemment, pour fêter le retour d’un émigré, ou encore en toute autre occasion offerte par un villageois, et entérinée par la jemaâ , les habitants d’un même village partageaient la viande de boeufs ou moutons alors sacrifiés, en un lieu public, souvent à proximité de la tajmaât , la « maison des hommes ». En réalité, la quantité de viande emportée par chaque maître de maison –comptée en parts– variait dans de notables proportions selon l’importance de la contribution qu’il s’était engagé à donner à la caisse collective et durant toute l’année en chacune de ces mêmes occasions (en principe selon le nombre de personnes à son foyer) ou grâce à l’acquisition, au terme d’une enchère, de la prestigieuse dépouille. Dans le passé, la décision du nombre de parts que chaque homme s’engageait à prendre –avec éventuellement contribution– réinstitutionnalisait ainsi, annuellement, la hiérarchie du village [Lacoste-Dujardin, 1976b].

Quoi qu’il en soit, ce qu’en voulaient voir –et donner à voir– les participants

à cette cérémonie, comme l’image qu’en retiennent toujours les Kabyles aujourd’hui, est celle d’un parfait modèle égalitariste. Pour eux, ce partage de viande est la réalisation, à la fois réelle et de grande valeur symbolique, d’une distribution solidaire entre tous les villageois. Dans la pratique apparente, en effet, en recomptant et comparant à tout instant la grosseur des morceaux de viande, ces hommes veillent tous scrupuleusement à une répartition strictement égale, soucieux du nombre et de la taille rigoureusement identiques de morceaux des différentes parties des bêtes –gras, os, chairs, abats, etc. Et chacun de dire sa satisfaction et sa fierté de voir ainsi le village unanime célébrer ce partage équitable entre tous les

villageois et, ajoutent-ils, offrir ainsi aux plus démunis l’occasion de consommer un peu de viande [16]

En effet, la participation de chacun est obligatoire, faute de quoi le fautif est exclu de l’assemblée, sauf, ce qu’il ne manque pas de faire, s’il

emprunte pour l’occasion aux plus aisés [Lacoste-Dujardin, 1992].

En dépit de l’inégalité plus ou moins masquée, c’est bien l’exercice d’une forme de démocratie qui est donné à voir, tout comme il est aussi donné à voir dans le fonctionnement de la jemaâ . Aujourd’hui, l’unanimité requise à l’assemblée, qui fait peu de cas d’une minorité d’opposition et, somme toute, peu démocratique, ne serait, semble-t-il, plus exigée dans les débats de la nouvelle assemblée, la nouvelle jemaâ .

Égalitarisme dans la tradition orale

Il est encore une autre expression des sentiments, sinon démocratiques, du

moins très égalitaristes des Kabyles, elle se découvre dans le discours social

commun kabyle qui assure la transmission idéologique par le moyen de sa littérature

orale : c’est un discours que la société se tient à elle-même, destiné à inculquer

à tous l’idéologie commune. Souvent dans les contes apparaît en effet, imposée

par la collectivité villageoise, une limitation à l’enrichissement individuel de l’un

de ses membres. Ce peut être le cas, par exemple, d’un commerçant qui atteint la

richesse. Dans les récits, l’autorité villageoise intervient pour contraindre le

malheureux amerkanti à en rester là, en ne tirant nul plus ample profit de la

richesse acquise. C’est ainsi que l’enrichi en est réduit à thésauriser stérilement,

condamné à accumuler ses biens dans plusieurs pièces ou maisons de façon totalement

improductive, ne pouvant guère accroître que son seul prestige [17]

L’égalitarisme villageois kabyle montré à travers la littérature orale révèle en

chaque occasion une véritable hantise de l’accaparement d’un pouvoir personnel

contre lequel il semble bien que la lutte des communautés villageoises ait été

constante. Par ailleurs, les héros les plus célébrés dans les contes villageois sont

avant tout de vigilants restaurateurs de son ordre communautaire, fraternel et

égalitaire [Lacoste-Dujardin, 1970].

Cet attachement des Kabyles au partage fraternel et à la concertation, ce

constant souci d’égalité et, surtout, ces principes démocratiques permettent peutêtre

de rendre compte d’une autre particularité kabyle : l’absence relative, sinon la

rareté des islamistes en région kabyle, surtout en Grande Kabylie, car l’islam

kabyle est aussi démocratique.

Une autre spécificité kabyle : un islam peut-être trop patriotique pour être islamiste ?

En Kabylie, en effet, les islamistes, qu’il s’agisse du FIS (Front islamique du

salut) ou des GIA (Groupes islamistes armés), ou encore aujourd’hui des GSPC

(Groupes salafistes pour la prédication et le combat), n’ont guère recruté de partisans. On leur connaît cependant quelques refuges dans certains massifs isolés et

peu peuplés (près de la côte et surtout dans les Petites Kabylies). Ils ont aussi une

influence dans certains secteurs de plaine dont les habitants furent autrefois à la

solde des Turcs, et où il y eut aussi, au début du XXe siècle, comme en d’autres

régions de l’Algérie, des foyers d’un mouvement de renouveau islamique (le réformisme,

avec ses savants, les « oulémas »). Or, si la faiblesse des islamistes est une

spécificité kabyle, c’est que, dans cette région, l’islam a revêtu une forme particulière : l’islam kabyle est maraboutique, confrérique, populaire et modéré.

Les religieux musulmans, les imrabden , « marabouts », sont ainsi nommés

parce qu’ils se disent venus d’un ribat , « forteresse et monastère », aux frontières

du monde musulman ; en l’occurrence, pour les marabouts installés en Kabylie, de

la Seguiet el-Hamra, dans le sud marocain. Installés en Kabylie à dater du

XVIe siècle, ils se prétendent arabes sinon même descendants du Prophète ( chorfa , au singulier chérif ). [18]

En Kabylie, les marabouts constituent une sorte d’aristocratie

religieuse. Établis dans tous les groupements tribaux, ils habitent des

villages ou des quartiers de villages propres et ne se marient qu’entre eux. Ils

enseignent le Coran, sacralisent les cérémonies et les rites, et jouent souvent un

rôle médiateur dans les conflits. S’il s’en trouve qui abusent de leur autorité pour

faire payer cher leur protection et se sont compromis avec l’autorité coloniale,

certains autres jouissent d’une grande réputation de sagesse et de sainteté ; c’est

souvent le cas de ceux qui appartiennent à la confrérie de la Rahmaniya.

Cette confrérie (ou ordre religieux) est tout particulièrement influente et dominante

en Kabylie, où ses principes égalitaires et démocratiques ont fait son succès

[Rinn, 1891, p. 199]. Car l’islam prôné et pratiqué par la Rahmaniya accepte et

intègre le sacré traditionnel kabyle, son culte des saints locaux ; il adopte une

expression fréquente en kabyle (chants, prières) et accueille les femmes parmi ses

affiliés. Surtout, la Rahmaniya a toujours prôné et pratiqué un islam patriotique

qui, dès la conquête coloniale, a su prendre des engagements très nationalistes :

après que le fondateur de la confrérie (au XVIIIe siècle), Sidi Abderhamane bou Qobrin, se fut installé aux Aït Smaïl en Kabylie où sont encore sa zaouïa (« monastère et école ») et l’un de ses deux tombeaux [19]

l’un de ses successeurs

appela à résister à la conquête en 1857 et fut exilé. Peu après, son remplaçant, un ouvrier du fer d’origine laïque, [20] le cheikh Aheddad, a été en Kabylie le principal

instigateur de la grande insurrection de 1871 contre l’occupation française. Plus récemment encore, nombre de religieux de la confrérie, comme cheikh Tahar de

Timliline, ont payé de leur vie leur sympathie pour les partisans de l’indépendance

pendant la guerre de libération nationale [Lacoste-Dujardin, 1997, p. 80-81

et 229-230]. Les islamistes reprochent cette forme particulière d’islam aux

Kabyles en rejetant le maraboutisme, qui n’existait pas dans l’islam des origines.

Ils leur reprochent pareillement d’être trop francophones (conséquence de la scolarisation

et de l’émigration), en les accusant d’être « du parti de la France », bien

injustement pour eux qui ont toujours donné tant de preuves de leur patriotisme.

Quoi qu’il en soit, l’islam pratiqué par les Kabyles est, en accord avec leur

idéologie égalitariste, aux antipodes du fondamentalisme universaliste et fascisant

des intégristes musulmans, ce qui explique son absence parmi eux. Les jeunes

Kabyles se reconnaissent plus volontiers dans l’islam patriotique et démocratique

de leurs pères, même si, aujourd’hui, leur ardeur religieuse est parfois attiédie et

si leurs soucis sont devenus essentiellement politiques.

Les jeunes d’aujourd’hui, informés et exaspérés

Le souci de la démocratie a été toujours si constant qu’il est partagé par tous

et trouve même un regain de vigueur parmi les jeunes d’aujourd’hui, désespérant

de leurs mauvaises conditions de vie, dont ils rendent responsable le gouvernement

algérien, avides de jours meilleurs pour lesquels ils sont résolus à lutter.

Des jeunes, exaspérés par la hogra, le « mépris »

Car, depuis un certain temps déjà, les jeunes ont pris presque partout le relais

des anciens. Or les nouvelles générations, élevées dans l’idéologie égalitariste

kabyle, et bien au fait de la vie politique contemporaine, critiquent le gouvernement

actuel et souhaitent, pour l’Algérie, davantage de démocratie qu’ils tentent

déjà, eux-mêmes, de mettre en oeuvre à l’échelle locale. La jeunesse d’aujourd’hui

sait occuper son oisiveté forcée. Dans les « associations culturelles et scientifiques

» qu’ils animent aux villages comme en ville, les jeunes gens travaillent

en compagnie des jeunes filles : considérable innovation démocratique dans une

société encore patriarcale ; quelques femmes seront-elles bientôt admises à participer

aux réunions des assemblées de village ? [21] Car ce sont en effet ces jeunes hommes adultes qui, à présent, redynamisent ces assemblées, eux qui ont été instruits certes par l’expérience des anciens, émigrés ou non, par la scolarisation

–même défaillante–, mais aussi par les relations maintenues fort actives avec les

émigrés, et plus encore désormais par les moyens modernes de communication.

Ce sont les médias, les journaux, la radio, avec par exemple Beur FM, aux trois

cent mille auditeurs en France et fort écoutée en Algérie, les chaînes de télévision

françaises ; ce sont aussi des chaînes spécialisées comme la BRTV (Berbère Radio

Télé Vision), la chaîne berbère qui, relayée par satellite, émet depuis Paris et qui,

selon le Haut Conseil de la francophonie, compte quatre millions de téléspectateurs.

Les jeunes y trouvent de précieuses sources d’information, des soutiens et

des liens de communication entre berbérophones à travers le monde, parmi la

nombreuse diaspora kabyle, des lieux aussi d’expression politique. Les communications

aujourd’hui dépassent les frontières, se mondialisent, grâce à la navigation

sur Internet – par les satellites Arabsat et Europe on line –, dans les 787 cybercafés

que compte actuellement l’Algérie – dont 347 à Alger –, ouverts jour et nuit. On

y échange du courrier électronique, on y a son adresse, on s’informe, et surtout on

débat dans des forums de discussion qui occupent à 90% l’activité des cybercafés

; le succès est tel que le réseau est fréquemment engorgé et que, souvent, on

se connecte directement sur le réseau français [22].

Les jeunes Algériens font ainsi partager leur mécontentement contre leurs

considérables difficultés d’accès au travail, l’accaparement par quelques privilégiés,

à la faveur de la privatisation, du commerce extérieur autrefois monopole

d’État, comme la confiscation de la rente pétrolière non redistribuée, l’absence de

démocratie dans l’État, l’excès de pouvoir des généraux. Toutes ces revendications

sont contenues dans leur dénonciation de la hogra (terme arabe emprunté par les

Kabyles), [23] qui signifie « mépris » et aussi « désintérêt et injustice », dans laquelle, estiment-ils, les tiennent les hommes au pouvoir, les privant de possibilités d’accès à une ascension sociale à laquelle ils aspirent.

Curieusement, les gouvernants de l’Algérie se trouvent accusés par ce même

terme de « mépris » de la même attitude autrefois reprochée au pouvoir colonial.

C’est ce même terme que, dans la fraîcheur de son arrivée en Algérie en 1955 et

son ambition d’un nouveau « plan d’action », l’ethnologue et gouverneur général

Jacques Soustelle dénonçait, en prônant d’y remédier par une « politique des

égards et de la confiance » [Lacoste-Dujardin, 1997, p. 260]. Était-ce alors par

innocence, inconscience ou bien aveuglement, après cent vingt-cinq ans de colonisation

et de pratique de ce même « mépris » ? Or, à ce « mépris » on sait quelle

fut la réponse, puisque la guerre d’indépendance, alors déjà commencée depuis un

an, devait durer encore sept années pour s’achever par la victoire des « méprisés » !

Gageons que l’effervescence qui se développe aujourd’hui en Algérie parmi les

victimes de cette hogra -ci ne retombera pas, elle non plus, de sitôt !

Des jeunes excédés par la violence généralisée

Car, en dépit de tous ces freins, la jeunesse bouillonne d’idées et piaffe, exaspérée,

révoltée, plus que jamais rebelle à un pouvoir qui se discrédite par ses exactions.

Beaucoup de ces jeunes sont de plus en plus en colère. Ils ne veulent plus

accepter toute cette violence dans une Algérie où elle est partout présente.

Si les islamistes ont été assez peu actifs en Grande Kabylie même, à quelques

exceptions près, il y a, ailleurs, la violence terroriste exercée depuis des années.

Il y a eu celle du FIS (Front islamique armé), mais son bras armé, l’AIS – dont

six mille membres ont été amnistiés par la politique de « concorde civile » du

président Bouteflika –, a déposé les armes en 1997. Il y a celle des GIA (Groupes

islamiques armés), autour d’Antar Zouabri, surtout actif dans l’ouest du pays (où

cent soixante villageois ont été massacrés en juillet 2001) et jusqu’aux environs

d’Alger, ou, récemment encore, le GSPC (Groupe salafiste [24] pour la prédication

et le combat) de Hassan Hattab, dans l’est algérien et jusque, sur la côte, à l’ouest

de Béjaïa. Cet été 2001, deux cents personnes auraient été assassinées par des

« groupes armés » dans l’Ouest algérien, et depuis le début de l’année 2001. On en

compte plus de mille deux cents dans toute l’Algérie. Des villageois ou habitants

de hameaux isolés fuient la campagne pour se réfugier dans des bidonvilles à

proximité des villes, où ils seraient près d’un million. Les extrémistes islamistes

peuvent, certes, recruter parmi la jeunesse algérienne en quête d’engagement, mais

il ne semble guère y avoir parmi eux de jeunes Kabyles qui ont d’autres modes

d’action et d’autres perspectives. Ce 4 septembre dernier, des attentats ont

été commis aux environs de la capitale, dont on craint qu’ils n’inaugurent un

nouveau cycle. Les Algérois ont peur, surtout à l’approche du mois de ramadan,

en novembre [25].

Il y a la violence exercée par la police, aux ordres du gouvernement, qui

réprime durement les manifestations de jeunes, les rouent de coups et vont même

jusqu’aux lynchages, par exemple lors de la marche pacifique du 14 juin à Alger,

et auxquels s’ajouteraient sept morts (source américaine).

Il y a, en Kabylie tout particulièrement, la violence des gendarmes, qui sont la

cause première du soulèvement, gendarmes qui, intentionnellement originaires

d’autres régions que celles où ils sont affectés, sont par peur fermés au dialogue

avec les populations et prompts à saisir leurs armes. S’y ajoute le fait qu’en

Kabylie, lors des dernières manifestations, les gendarmes n’ont pas reçu de leur

autorité (en remontant jusqu’à quel niveau hiérarchique ?) l’interdiction de tirer à

balles réelles. « Tirs à balles réelles, saccages, pillages, provocations de toutes

sortes, propos obscènes et passages à tabac sont autant d’exactions dont les

gendarmes ont pris l’habitude », cite, le 3 juillet 2001, le rapport de la commission

nationale sur les événements de Kabylie chargée par le président Bouteflika

d’enquêter sur les troubles du printemps en Kabylie et présidée par Mohand Issad,

un juriste kabyle réputé pour son intégrité. Le bilan établi par la même commission

est lourd de victimes : du côté des manifestants, on compte 49 morts par

balles (31 à Tizi-Ouzou, 16 à Béjaïa, 1 à Sétif, 1 à Bouïra) et 900 blessés dont

218 par balles. Du côté des forces de l’ordre : 1 gendarme tué par électrocution,

416 policiers et 181 gendarmes blessés. Et le rapport de conclure : « Les causes

profondes [sont] sociales, économiques, politiques, identitaires et dues aux abus

de toutes sortes. »

Toute cette violence est celle d’une guerre civile qui n’en finit pas de durer, où

les Algériens sont pris en tenaille entre les attentats terroristes attribués aux islamistes

et les répressions des manifestations.

Il y a aussi toutes les violences endémiques, latentes, durables, épuisantes,

celles liés au cntexte général dans lequel vit la société algérienne.

C’est la violence du pouvoir, qui fraude les résultats des élections (fraudes

dûment constatées), pouvoir incapable de remédier à la corruption quasi généralisée,

à la misère sociale qui affecte tant de monde, à la marginalisation de la

jeunesse, au chômage qui touche 30% de la population active (encore ne compte-t-on pas les femmes).

C’est la violence faite aux femmes, maintenues en position d’éternelles