Accueil > GUERRE DE LIBERATION > 2012 : 50ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE > MON TÉMOIGNAGE SUR LES JOURNÉES DE DÉCEMBRE 1960 À ORAN

MON TÉMOIGNAGE SUR LES JOURNÉES DE DÉCEMBRE 1960 À ORAN

MESSAOUD BENYOUCEF, le jeudi 6 décembre 2012, braniya

jeudi 13 décembre 2012

MESSAOUD BENYOUCEF

le 6 décembre 2012

Le samedi 10 décembre 1960, j’arrivai, par la micheline de l’après-midi, dans mon village pour y passer ce qui restait de week-end. Le petit train ralliait Rio-Salado-El-Malah à partir d’Oran en une heure exactement et il était d’une ponctualité jamais prise en défaut. J’étais alors élève en terminale philo au lycée Lamoricière (que j’orthographiais La mort ici erre) d’Oran. Dans ma classe, la philo 1, -52 élèves-, je représentais la moitié des effectifs arabes à moi seul. Mais l’itinéraire de la maison au lycée -situé en ville européenne évidemment- devenant toujours plus périlleux à cause des ratonnades et Monsieur Vié le sage, notre prof de philo, ne tolérant pas plus de cinq fautes d’orthographe dans une dissertation (auquel cas l’impétrant se voyait gratifier d’un zéro, avec commentaire public et meurtrier), l’effectif arabe fut décimé puisque mon congénère jeta l’éponge à mi-parcours. Je demeurais donc le seul Arabe au poste.

Au village, l’atmosphère me sembla inhabituelle. Un je ne sais quoi flottait dans l’air ; les Européens qui faisaient le boulevard sur la magnifique place, un grand quadrilatère ceinturé par une double rangée de palmiers, m’apparaissaient, à tort ou à raison, graves et silencieux, eux d’ordinaire si exubérants et volubiles. Le soir, j’appris que, durant la matinée d’hier, le général De Gaulle avait fait une visite au chef lieu d’arrondissement, la ville de ’Aïn-Témouchent distante de douze km de notre village, et qu’il y avait eu des manifestations d’Européens, hostiles au chef de l’État qui criaient « Algérie française », et des contre-manifestations d’Arabes dont le mot d’ordre était « Algérie algérienne ».

Je fus stupéfait d’entendre cela. Je ne pouvais pas imaginer, fût-ce l’espace d’une fraction de seconde, que des Arabes pussent manifester dans les rues. Notre région, la plaine d’Oran à Tlemcen (le pays des Béni-Amer), était un fief de la grosse colonisation européenne (cf. l’article “Une archéologie du raï,” dans ce même blog). À l’instar d’Oran, de nombreux villages, dont le nôtre, comptaient ainsi plus d’Européens que d’Arabes. Les Arabes n’avaient donc qu’à bien se tenir. Je pouvais d’autant moins imaginer la chose que j’avais -j’ai toujours- en mémoire les terribles répressions qui s’étaient abattues sur mon douar en 1954 puis en 1956, emportant de nombreux membres de ma famille. Les visions d’horreur avaient provoqué en moi un traumatisme qui s’était traduit par des crises de somnambulisme et une angoisse jamais surmontée depuis.

En effet, malgré le rapport de force extrêmement déséquilibré et une géographie de plaines aux riantes cultures, notre village et notre douar, participèrent à l’insurrection du 1er novembre 54. Incroyable ? Non. Notre douar et notre village avaient de qui tenir : les Béni-Amer n’avaient jamais cessé de combattre les Ottomans. Puis ils se dressèrent contre les Français sous la conduite de l’émir Abdelkader. Épopée tragique dont la mémoire collective gardait certainement les traces.

Ce fut mon père qui m’apprit la nouvelle de ce qui deviendra, pour l’histoire, l’Insurrection du 1er novembre 54 et qui n’était pour l’heure que des attentats assez insignifiants. Ce fut par un samedi après-midi, quand il vint me « sortir » du lycée pour le week-end. J’étais entré en sixième, au lycée Lamoricière, en octobre 1954, sous le régime de l’internat. (J’avais pour « pion » d’internat Ahmed Médeghri, récent bachelier math’élem et futur ministre de l’Intérieur de l’État algérien indépendant). L’internat fut un supplice pour moi. Jeté dans la grande ville, dans un milieu presque complètement européen -et Européen plutôt rupin-, moi qui ne trouvais déjà pas mes repères dans le village où nous avions emménagé en 1949, laissant mes deux sœurs mariées au douar Messaada. Le changement de résidence, du douar au village, fut un crève cœur pour moi, non seulement parce qu’il fallait dire adieu à la délicieuse liberté de gambader à travers champs du matin au soir, mais parce qu’il fallait encore quitter mes sœurs bien-aimées, surtout l’aînée qui était ma deuxième mère.

Mon père, déjà atteint par la maladie qui allait l’emporter six mois plus tard, à 50 ans, était abattu. Nous faisions route vers le village dans sa Citroën ; il m’avait acheté un sachet de bonbons à la gomme du Prisunic. Il m’apprit que H’med -le mari de ma sœur aînée- avait été arrêté et que Kada -l’horloger du village-, un parent de mon père, avait été tué par les gendarmes. Un de nos cousins de la branche maternelle, un militant du MTLD qui n’avait rien à voir avec les attentats, avait été tué, lui, à l’intérieur des locaux de la brigade de gendarmerie par un colon milicien qui lui défonça le crâne à coups de manche de pioche. Sous le regard des gendarmes et dans leurs locaux. Je n’avais jamais vu mon père à ce point accablé. Je me suis alors rappelé une discussion qu’il avait eue avec Kada dans le minuscule coin atelier que l’horloger avait aménagé dans son appartement d’une pièce.

Mon père : « Tu veux faire la guerre à la France avec ton 6,35 ? » - Kada, sur le même ton et s’adressant à moi : « Ton père est encore impressionné par la puissance militaire de la France ». Mon père, mobilisé, venait de rentrer de la guerre mondiale. (À son retour, les gendarmes étaient venus l’arrêter ; il passa quelques jours dans les geôles de la brigade de Lourmel-El Amria. Les gendarmes dirent que c’était pour le protéger des milices ultras qui entendaient prolonger ici les massacres du 08 mai 45). Mon père était badissi (tout notre douar était acquis à l’enseignement du cheikh Benbadis), très proche du PCA, et avait été un ouvrier syndiqué à la CGT. C’est dire qu’il voyait les choses avec les nuances de la politique. Kada, lui, était un P.P.A. pur et dur ; il ne rêvait que d’en découdre avec « la France ». Je me souviens très bien du soupir triste mais éloquent de mon père : « Tu ne sais pas de quoi ils sont capables ». Peut-être pensait-il, lui aussi, à cette discussion ce samedi-là, sur la route du village, car il me dit : « Ça va être terrible, mon fils. »

Le 1er novembre, Kada avait légèrement blessé un garde champêtre avec son 6,35 ; les gendarmes lui avaient donné la chasse et l’avaient tué. Mon beau-frère, le mari de ma sœur aînée, quant à lui, faisait partie d’un groupe qui devait attaquer une caserne à Saint-Maur-Tamezougha, la nuit du 1er novembre 54. En cours de route, les hommes s’aperçurent que les munitions que le responsable leur avait distribuées à la dernière minute, n’étaient pas les bonnes. Ils rebroussèrent chemin. (Le responsable en question était Abdelhafid Boussouf qui, recherché depuis le démantèlement de l’O.S., l’Organisation spéciale, en 1949, se planquait du côté de Lourmel-El-Amria, à une quinzaine de km de chez nous. Hocine Aït Ahmed, lui, s’était planqué encore plus près, à Er-Rahel-Hassi-El-Ghella, à 7 km de là, avant de rejoindre Le Caire). Quant aux armes et munitions, elles provenaient du lot que Mostfa Benboulaïd avait récupéré en Libye, dans les stocks abandonnés par l’Afrika Korps de Rommel. Quand les gendarmes se présentèrent chez lui, mon beau-frère travaillait dans son champ. « Où est le fusil ? ». Mon père lui constitua un avocat. Ce qui n’empêcha pas les gendarmes de le torturer en lui cassant toutes ses dents avant de l’envoyer en prison pour vingt ans. Il a eu, malgré tout, de la chance : quelques mois plus tard, il aurait été abattu sur place, sans autre forme de procès.

Encore mon père ne vit-il pas les indicibles années 56 et 57. Pour l’attaque des fermes de colons, les Arabes du douar payèrent en vies humaines le centuple de ce que les saboteurs avaient infligé aux seuls cultures (des pieds de vigne arrachés) et matériel (des granges incendiées et des poteaux télégraphiques sciés). Le douar fut détruit par dynamitage des maisons -celle de ma sœur cadette dont le mari avait pris le maquis où il perdit la vie avait volé en éclats-, la zone déclarée interdite et les habitants, du moins ce qu’il en restait, déportés dans un centre de regroupement, le « village nègre » de Rio-Salado.

Mon père ne vit pas la sœur de ma mère perdre dans la même journée deux de ses garçons pendant que le troisième, trop jeune, était emporté par les soudards du DOP pour leur servir d’esclave. Ma tante en perdit la raison. Mon père ne vit pas non plus son très cher cousin germain à qui il nous confia sur son lit de mort, disparaître à tout jamais avec son jeune frère dans l’archipel des DOP -les dispositifs opérationnels de protection, centres de torture et d’exécutions sommaires. Ce fut cet oncle, qui était par ailleurs l’un des responsables du FLN local, qui s’opposa à ce que je fasse la grève des cours de mai 1956, la stupide et injustifiable grève que j’aurais néanmoins bien voulu faire pour ne plus retourner en internat. Cet oncle disparut sans avoir réussi à châtier le milicien colon qui avait assassiné notre cousin maternel dans la brigade de gendarmerie : la bombe déposée sur la fenêtre de la chambre à coucher du milicien fit long feu.

Le DOP du village acquit très vite une réputation terrorisante à travers la région. Là étaient les limbes de l’enfer. Là officiait un lieutenant avec son commando de supplétifs arabes. Le seul nom du lieutenant faisait trembler les hommes les plus endurcis. C’était un monstre froid, capable de toutes les ignominies comme de tuer un homme dans le seul but de profaner ensuite la femme de la victime, sans craindre le regard de ses enfants. Notre village n’a jamais trouvé les mots pour dire le monstre et ses sacrilèges inouïs, et se tait depuis lors.

Ma sœur aînée me disait que notre père était aimé de Dieu qui l’avait rappelé à lui pour lui épargner toute cette horreur. Je ne pouvais pas la croire, étant -enfant déjà- radicalement indifférent à la religion. Ma sœur était membre du Nidham (le FLN). J’en ai eu la conviction en ces jours de novembre 1954, quand je suis allée lui rendre visite chez elle, au douar Messaada. Elle avait vingt ans de plus que moi et c’est elle qui m’a élevé. Elle me demanda, ce jour-là, de l’accompagner au puits. Là, au fond d’un vallon, au pied d’un immense caroubier, dans son ombre propice, là précisément où elle m’emmenait, à peine enfant, jouer dans le ruisselet pendant qu’elle puisait l’eau, un homme attendait ; il était revêtu d’un treillis militaire. Il me prit dans ses bras, m’embrassa ; je le connaissais bien ; c’était un gars de notre douar ; il avait échappé aux arrestations qui avaient suivi le 1er novembre et était maintenant dans l’armée de libération nationale. Lui et ma sœur eurent un conciliabule de plusieurs minutes. Je ne devais plus jamais revoir cet homme si attachant, si spontané ; il tombera parmi les premiers.

Dimanche 11 décembre

Les manifestations gagnèrent Alger. Je n’en saisirai l’ampleur que le lendemain. Ce dimanche soir, je rentrai à Oran par le dernier autocar des TRCFA. L’avantage, c’est que le car observait un arrêt à hauteur du cinéma Rex, dans le quartier de Saint-Antoine. J’habitais avec ma tante tout près de là ; j’éviterais ainsi la gare SNCF, située, elle, en plein plateau Saint-Michel, un quartier dangereux pour les Arabes (et qui deviendra, en effet, l’un des bastions de l’OAS).

Lundi 12 décembre,

Je débouchai sur le haut du boulevard Galliéni à 7H30, comme à mon habitude car je sortais tôt pour éviter les mauvaises rencontres. De là, on avait une vue plongeante sur l’entrée principale du lycée. Une masse noire d’élèves était attroupée devant les grilles. Ce n’était pas normal ; à cette heure-ci, d’habitude, il n’y avait que peu de monde. Je m’approchai prudemment, restant toutefois à bonne distance, près de la brasserie le Cintra. Les élèves discutaient de manière véhémente et s’interpellaient à haute voix. Je me dis que c’étaient là, à n’en pas douter, les prolégomènes d’une manifestation : les élèves européens allaient installer un piquet de grève devant le portail, empêcher leurs camarades d’entrer et les entraîner vers le forum d’Oran, la Place des Victoires (que les Arabes de la médina appelaient “La place des histoires” car c’était toujours là, en effet, que les mauvaises histoires commençaient). L’itinéraire était toujours le même : rue de la Vieille Mosquée puis bifurcation à droite par l’avenue Loubet qui ouvrait sur la place par l’une de ses extrémités et sur le monument aux morts par l’autre bout. Et, après avoir vociféré pendant des heures et applaudi les orateurs ultras qui se succédaient au balcon de l’immeuble de la pharmacie, on allait déposer une gerbe au monument aux morts en chantant « C’est nous les Africains... ». Ordonnancement immuable des manifestations européennes depuis les journées des barricades algéroises, en janvier de cette année. Il va de soi que nul Arabe n’avait intérêt à se trouver dans le voisinage de cet itinéraire au moment des processions.

J’attendais donc en me faisant aussi invisible que possible que les élèves lèvent le siège quand je vis venir vers moi un camarade arabe du lycée. Malek Eddine Kateb était passé à côté des élèves européens, les toisant avec sa superbe naturelle. Les matamores européens du lycée –il y en avait quelques-uns-, le craignaient. C’est que Malek n’était pas du tout venant arabe : c’était le fils d’un commissaire de police d’Oran, doublé d’un footballeur à la carrure de déménageur et à l’excellent jeu de tête ; son front bombé et large catapultait les ballons avec une force rare. Nous nous connaissions depuis la sixième bien que nous ne fussions pas dans la même classe : c’était le cours de langue vivante qui nous réunissait -nous étions une poignée, dont quelques Européens, à faire de l’arabe classique en première langue. Sûrement apitoyé par mon gabarit de passe-lacet et ma petite taille, Malek me répétait : « Si quelqu’un te cherche noise, tu m’appelles ! ». Je n’eus pas à le faire car je vivais en paix avec tout le monde et, de plus, j’aurais trop craint pour l’éventuel chercheur de noise : un coup de boule de Malek, c’était l’infirmerie assurée et de nombreux points de suture à la clé.

-Tu as vu ce qui s’est passé hier à Alger ? me dit-il en m’entraînant vers le haut du boulevard.

- Oui.

- Tu as vu qu’il y a eu une centaine de morts ?

- Oui.

- Mais les gens n’ont pas reculé ! Aujourd’hui, c’est le tour d’Oran ! On va en Ville-Nouvelle !

Chemin faisant, je réfléchissais : si les manifestants arabes avaient pu s’exprimer c’est qu’ils allaient clairement dans le sens de la stratégie gaullienne qui poussait à l’affirmation de « la personnalité algérienne » afin d’isoler « l’Algérie de papa », celle des colons ultras. (J’entendrai, plus tard, dire que le maire de ’Aïn-Témouchent, M. Orséro, avait poussé dans ce sens, incitant les employés arabes de la commune à ne pas se laisser impressionner par les ultras et à manifester leur soutien à la ligne du général De Gaulle.)

Aujourd’hui, avec le recul, je sais qu’il y a eu de cela, que même des officiers des sections administratives spécialisés (SAS) ont poussé dans cette direction. Qu’à l’inverse, les ennemis de la ligne gaullienne étaient derrière la dure répression qui a frappé les manifestants. Mais je suis très sceptique face aux allégations de ceux qui prétendent que le FLN a été derrière ces manifestations. Le FLN n’a jamais témoigné d’une culture politique de cette nature : mener un travail de masse, d’éducation et de conviction auprès des gens, privilégier l’action collective, ne faisait pas partie de son répertoire simpliste sanctifiant la lutte armée. Le PCA le lui a reproché à maintes reprises durant la guerre. Le FLN n’a jamais eu qu’un rapport instrumental aux masses. Qu’il ait tenté de profiter du mouvement en ce sens est plausible, mais seulement en ce sens.

En chemin, Malek m’avait quitté en arborant un air mystérieux ; il m’avait fixé rendez-vous près du kiosque de l’esplanade centrale de la Ville-Nouvelle -la Tahtaha. Arrivé sur la place, je ne vis rien que de très habituel : les gens vaquaient à leurs occupations. J’étais très déçu, frustré. Au bout de quelques dizaines de minute d’attente, je vis une femme voilée se diriger vers moi. À dire vrai, je la trouvai un peu trop grande et trop forte pour une femme ; elle s’arrêta à ma hauteur, leva la voilette qui lui masquait le bas du visage. - « On va y aller ! Tiens-toi prêt ! ». C’était Malek. Je m’aperçus alors que des jeunes gens -une vingtaine peut-être- s’étaient rassemblés près du kiosque ; sans doute Malek leur avait-il fixé rendez-vous là ? Notre petit attroupement se mit alors à grossir au fil des minutes, par effet grégaire mécanique, phénomène que tout un chacun a pu observer dans la vie courante : il suffit que quatre à cinq personnes s’agglutinent autour de quoi que ce soit pour que le groupe grossisse à vue d’œil.

En l’occurrence cependant, il y avait un autre facteur qui jouait et qui était comme palpable, celui de l’attente. Tout le monde attendait qu’il se passe quelque chose après les manifestations d’Alger, la veille, qui eurent un énorme retentissement. Et de fait. Sans crier gare, quelqu’un du groupe hurla : « Tahia El Djazaïr ! ». Comme un seul homme, nous reprîmes son cri : « Tahia El Djazaïr », et nous nous mîmes spontanément en marche dans l’esplanade. Il n’y avait ni meneur, ni chef, juste un groupe de jeunes gens qui allait devenir une marée humaine. Comment ?

Je serais incapable de le dire. Je me suis retrouvé, sans que je l’aie voulu, dans la rangée de tête de la marche et je ne savais pas ce qui se passait derrière moi car j’étais dans une espèce d’ivresse, le sentiment diffus que je n’existais plus en tant que personne mais en tant qu’infime partout d’un tout articulé, vivant. Jamais auparavant je n’avais éprouvé rien de semblable. Je n’ai plus souvenir que du moment où je me suis retourné et j’ai vu la place noire de monde ; et tout ce monde criait : « Tahia El Djazaïr » ; et les rues adjacentes à la tahtaha étaient également noires de monde. C’était incroyable. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, des milliers de personnes s’étaient rassemblées et criaient à la ville et au monde leur volonté de vivre libres et dignes. Car le seul slogan répété à l’infini était ce Tahia El Djazaïr ! qui voulait dire : L’Algérie libre vivra ! C’était bien d’un hymne à la liberté et à la dignité que des milliers de gens à la poitrine et aux mains nues avaient chargé ce simple slogan.

Déjà, les CRS se déployaient à l’extrémité de l’esplanade, sur la place Roux, et venaient à notre rencontre. Nous avons continué à avancer, nullement intimidés. Les premières grenades lacrymogènes qui explosèrent à nos pieds ne nous firent pas reculer ; au contraire, ce sont les CRS qui, sous notre poussée pacifique, reculèrent jusqu’à la place Roux. Là, ils se contentèrent de tenir la place qui était l’une des portes de la médina en nous abandonnant la Tahtaha. Il est raisonnable de penser que le service d’ordre ne s’attendait pas à une manifestation de cette envergure. Les sphères dirigeantes ont sûrement commencé à s’inquiéter quand les Européens se mirent de la partie. En effet, depuis le boulevard Paul Doumer -qui sépare la médina du plateau Saint-Michel- parvenait maintenant l’écho d’un cri bien connu : « Algérie française ! ». La foule arabe, comme un seul homme, se rua alors dans les ruelles menant au dit boulevard où une masse d’Européens défilait. Les soldats du contingent arrivèrent à la rescousse et continrent les manifestants arabes dans le réduit de la médina en fermant les accès encore libres avec du barbelé. La première journée vit donc les manifestants maîtres de la Ville-Nouvelle. À la nuit tombée, et à l’approche du couvre-feu, je rentrai chez moi, fourbu et aphone.

Le lendemain, je sortis à mon heure habituelle, non sans avoir emporté mon cahier de philo -un classeur- pour donner le change à ma tante (qui ne devait pas être si dupe que cela vu les sons rauques que j’émettais en guise de voix), et je me dirigeai droit vers la Tahtaha. Bis repetita, la journée fut une copie conforme de la première. Ainsi passèrent les quatre premiers jours de manifestations dans la Ville-Nouvelle. Au cinquième, tout changea. Arrivé sur l’esplanade, je vis qu’elle était occupée par des Bérets verts. Des fusiliers marins et des gardes mobiles se tenaient dans les rues adjacentes et aux différents carrefours. Un dispositif pensé pour empêcher tout départ de manifestation. Nous tentâmes un premier rassemblement ; les Bérets verts nous chargèrent avec leur brutalité naturelle. Ce fut, dès lors, le jeu du chat et de la souris dans les rues de la médina : petits groupes mobiles de manifestants pourchassés par les parachutistes. Vers 15h, un jet de lance à incendie propulsa une toute jeune fille sur moi et je me suis retrouvé les quatre fers en l’air, entouré de marsouins. Mains derrière le dos, je fus conduit sur l’esplanade centrale. Là, nous étions déjà quelques-uns à avoir été capturés, assis en tailleur, les mains sur la tête, sous la surveillance de Bérets verts. Le nombre de prisonniers grossissait au fil des minutes et bientôt une bonne partie de la place fut occupée. À 17H, on nous embarqua dans des camions en direction du stade Magenta. Là, nous fûmes parqués sur le terrain de football.

Je connaissais bien ce stade qui faisait partie du complexe militaire appelé Camp Saint-Philippe. Il était situé à deux cents mètres de chez moi, derrière le cinéma Rex. C’est là que le lycée nous faisait faire la préparation militaire, cette année même. Une parenthèse pour dire que l’internat et la préparation militaire, ajoutés à la vision de soudards en « opération » dans mon douar, firent définitivement de moi un antimilitariste viscéral : je me suis radicalement identifié, depuis l’année de seconde (1958-59), au héros d’Allons z’enfants d’Yves Gibeau.

Nous sommes restés là, des heures durant, à faire les cent pas, à bouger sans cesse car la température était tombée. Mes congénères témoignaient de beaucoup de sollicitude à mon égard parce que j’étais certainement le plus jeune, 17 ans. Ils me prodiguaient des encouragements. J’avais très froid car vêtu d’un léger blouson, de plus mouillé par le jet de canon à eau. Mais mon cahier de philo était sain et sauf et le cache-nez vert qui ne me quittait jamais, également. Mon père m’a toujours obligé à en porter pour protéger ma poitrine qu’il me frictionnait tous les soirs à l’essence de térébenthine : mon pauvre père ignorait que l’asthme n’a jamais capitulé devant la térébenthine.

À un moment, l’un d’entre nous, visiblement la mort dans l’âme, sortit de sous sa chemise un vieux numéro du magazine Paris Match et y mit le feu pour se réchauffer. Le poids des mots ni le choc des photos n’ont fait... le poids devant la froidure du mois de décembre. À 21H exactement, on vit les soldats installer une table devant les vestiaires. Un officier du contingent, un jeune aspirant à fines lunettes, y prit place ; on nous ordonna de nous mettre en rang devant l’entrée du terrain grillagé. La vérification d’identité allait commencer. Les premiers à passer devant l’aspirant furent emmenés ensuite vers les vestiaires par des parachutistes. Quand se fit entendre la musique assourdissante expectorée par les hauts-parleurs placés sur le toit desdits vestiaires, je me mis à trembler : le DOP de mon village diffusait à longueur de journée la musique destinée à couvrir les cris des suppliciés. Jamais plus je n’entendrai les rengaines de Gloria Lasso sans éprouver dégoût et terreur.

Quelqu’un dans la file disait que les paras avaient des listes, qu’il y avait des traîtres parmi les manifestants, que ceux qui seraient reconnus seraient acheminés vers le centre de triage des arènes, etc. Je n’en menais pas, large.

- N’aie pas peur petit ! me souffla celui qui était à côté de moi. Montre que tu es un homme !

Certes, ce n’étaient que des mots. Mais quel effet roboratif ils eurent sur moi ! Je leur dus certainement de ne pas me présenter à l’aspirant en tremblant car peur et froid conjuguaient leurs effets et j’avais du mal à maîtriser les mouvements de mes genoux. Et ce fut mon tour.

-Carte d’identité ! dit l’aspirant.

J’ouvris mon blouson pour sortir ma carte de ma poche intérieure.

- Qu’est-ce c’est que ça ? s’écria l’officier.

Sous ma chemise, une protubérance avait fait sursauter l’aspirant. A-t-il cru qu’il s’agissait de la crosse d’une arme à feu ?

- C’est mon cahier de philo.

L’officier me considéra d’un drôle d’air.

- Fais voir !

Il feuilleta longuement le classeur, ne fut pas sans remarquer le buste de femme, un nu fait de la main experte de mon voisin de table, Pierre Dorr, qui couvrait tout ce qui se trouvait à portée de sa main de bustes de nus, sans demander la permission à personne. L’officier me demanda en quelle section j’étais, dans quel lycée, etc. puis me dit : Rentre chez toi ! Je fis mouvement vers la sortie quand deux parachutistes accoururent vers l’officier en manifestant bruyamment leur désaccord avec sa décision. Je n’entendis que la réponse de l’aspirant :

- Il n’en est pas question ! Et se tournant vers moi, cria : Rentre chez toi !

Les « prisonniers », derrière le grillage, l’entendirent. Alors, ils se mirent à hurler à mon adresse :

- Ne sors pas ! Ils vont te tuer !

Il y eut un moment de confusion durant lequel je restai bras ballants, ne sachant que faire. L’aspirant se leva et se dirigea vers les prisonniers, leur demandant ce qui se passait. L’un d’eux prit la parole calmement ;

- Mon lieutenant, c’est le couvre-feu ; il ne peut pas sortir seul ; il va se faire tirer dessus.

L’officier ne répondit pas mais héla deux soldats du contingent :

- Prenez la Jeep et accompagnez-le chez lui ! Suis-les ! ajouta-t-il dans ma direction.

Je suivis les deux soldats en toute confiance. Je leur signalai que j’habitais tout près de là. Ils m’accompagnèrent à pied, sans déranger la Jeep.

Quand ma tante ouvrit la porte et qu’elle me vit entre deux soldats, elle eut un coup au cœur.

Le lundi suivant, je repris le chemin du lycée. Le hall d’entrée n’était pas assez spacieux pour contenir la masse des élèves qui se pressaient devant le bureau des absences. Le surveillant général arriva alors, faisant trembler le sol sous sa masse de pachyderme, les naseaux fumants. C’était ma bête noire car j’étais sa tête de Turc. Il hurla à l’adresse du pion qui délivrait les billets d’entrée :

- Pas besoin de billet. Envoyez-les tous en classe, sauf celui-ci, là. -Il s’agissait de moi- Mettez lui 8 heures de colle et renvoyez-le chez lui.

Une voix tonna alors derrière moi :

- Si vous le renvoyez, je demanderai le renvoi de tous vos protégés qui continuent leur grève des cours et qui n’ont rien à craindre, eux !

C’était M. Vié le sage, mon prof de philo, qui venait de fusiller l’amas de suif qui se retira tête basse et la queue entre les pattes.

- Allez en classe ! me lança mon prof.

Dans la salle, il n’y avait qu’une dizaine d’élèves ; les autres étaient dans la cour et refusaient de reprendre la classe. M. Vié le sage fit son cours normal devant un parterre réduit à sa plus simple expression. Comme l’on peut s’en douter, cet épisode n’arrangea pas mes affaires avec mes condisciples européens. La majorité m’ignorait -ou faisait semblant. Je n’avais pour copains que Pierre Dorr -fils d’un officier métropolitain de la gendarmerie mobile-, Saïman -Juif et gaulliste- et Joseph, catholique fervent.

Quand s’achèvera l’année scolaire sur un baccalauréat perturbé par les manifestations, je devrai la vie à un petit groupe de quatre personnes : Saïman, Pierre Dorr et deux jeunes filles européennes, élèves au lycée Stéphane Gsell et amies de Pierre. C’était au sortir de la dernière épreuve. Nous remontions la rue d’Arzew depuis le collège moderne de jeunes filles. À hauteur du bar Le Musset, je fus soudain encerclé par un groupe de jeunes en blouson noir. Ils tenaient des chaînes de vélo. « Alors, le bicot ! Comme ça, on présente le bac ? ». Je ne me souviens que de cette première phrase. Tout était devenu silence et obscurité autour de moi. Ai-je eu le temps de me représenter ce qui allait fatalement s’ensuivre ? Non. La main ferme de Saïman me tira du cercle de la mort ; les deux jeunes filles, Pierre et Saïman formèrent promptement un rempart autour de moi et me poussèrent de l’avant. Si incroyable que cela puisse paraître, les blousons noirs n’esquissèrent pas un geste. Quatre frêles jeunes gens et jeunes filles ont paralysé les ratonneurs avec pour seule arme leur grandeur d’âme.

Dixi et salvavi animam meam

Honneur à l’aspirant qui m’a sauvé de la Question en cette nuit glaciale de décembre 1960.

Honneur à mes condisciples Dorr et Saïman, ainsi qu’aux deux jeunes filles du lycée Stéphane Gsell, qui m’ont sauvé la vie en cette journée de juin 1961.

Honneur à mon prof de philo, M. Yves Vié le sage, pour l’ensemble de son œuvre.

Paix à l’âme de mon ami Malek.

MESSAOUD BENYOUCEF

http://braniya.blogspot.fr/

le 6 décembre 2012

illustration : " Lutte pour l’émancipation" de David Alfaro Siqueiros

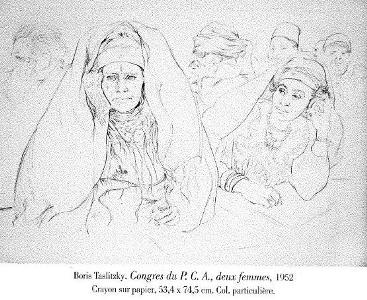

Rappel d’articles repris par socialgerie sur la grève historique des Dockers d’Oran en février 1950, et les dessins de Boris Taslitzki et Mireille Miailhe, illustrations des luttes des dockers, et des femmes en solidarité avec leurs luttes contre la répression :

Article 182, mis en ligne le 13 février 2010 : FÉVRIER 1950 : UN DÉFI CINGLANT A L’ÉTAT COLONIAL : LA GRÈVE HISTORIQUE DES DOCKERS D’ORAN – par Ahmed AABID, historien, paru dans EL WATAN du 13 février 2010.

article 187, mis en ligne le 23 septembre 2010 : UN VOYAGE SINGULIER - 1951 -1952 : Mireille MIAILHE & Boris TASLITZKI, DEUX PEINTRES EN ALGÉRIE À LA VEILLE DE L’INSURRECTION

Voir en ligne : http://braniya.blogspot.fr/2012/12/...

FORUM

Message

MON TÉMOIGNAGE SUR LES JOURNÉES DE DÉCEMBRE 1960 À ORAN

7 décembre 2012 04:41, par Safiya

J’ai parcouru ce texte de la première à la dernière ligne, d’abord parce qu’il évoque des endroits qui me parlent, étant de l’ouest (de Beni-Saf exactement), ensuite parce que friande de tout ce qui à trait à notre histoire.

Le summum de l’émotion fut à "Tahia Djazayer", je devins soudain très myope, tout se brouilla, il a plu ensuite des larmes et j’ai pu reprendre la lecture dès la vue éclaircie.

Je me suis souvenu aussi de ce jour de printemps 1999 (j’étais en cure de ressourcement dans mon village natal), où yemma et moi regardions les infos au JT de 13 heures, il y avait une manif de sans-papiers et yemma commença à me narrer SA manif de décembre 1960, bras tendu et poing levé. Abasourdie et tout autant enchantée, je l’ai "bombardée" de questions dont celle-là "Pourquoi je n’en ai aucun souvenir ?", elle me répondit : "Al Djebha nous a recommandé de faire attention et ton père a préféré que vous restiez à la maison". Dommage, du haut de mes dix ans, j’aurais pu avoir de beaux souvenirs...

Cela dit, ce souvenir n’est pas fortuit, il répond à l’auteur qui prétend que le FLN n’aurait pas appelé à cette manifestation. Dans la langue de ma maman (Allah Yerhamha) "Al Djebha" c’était le FLN...