Accueil > NATION-ALGERIE > 1870-1993 : UNE FAMILLE ALGÉRIENNE ISSUE DE L’IMMIGRATION EUROPÉENNE EN (...)

1870-1993 : UNE FAMILLE ALGÉRIENNE ISSUE DE L’IMMIGRATION EUROPÉENNE EN ALGÉRIE

Texte écrit par Fernand Gallinari en 2010

mercredi 3 juillet 2013

Socialgerie reprend ici le texte complet que Fernand Gallinari avait écrit pour sa famille en 2010

Pour ces mois d’été où le site fonctionne au "ralenti" socialgerie se propose de mettre en ligne progressivement des documents témoignages et textes reçus précédemment et renouvelle son appel et sa disponibilité à accueillir tous documents et témoignages de nature à enrichir et renforcer le mouvement social, démocratique et national des nouvelles générations.

Fernand GALLINARI

1870-1993

IMMIGRÉS EN ALGÉRIE

OU

LE LONG SIÈCLE D’UNE FAMILLE

D’ « ALGÉRIENS ISSUS DE L’IMMIGRATION EUROPÉENNE »

Préface …………………………………………… page 1

Texte ……………………………………………… page 4

Postface ……………………………………….... page 97

- Militants "européens" de la Section de Bab el Oued dans les années 1950 ;

- Assassinats de militants européens par l’OAS ou des éléments incontrôlés de l’ALN 1962 ;

- militants tués par le FLN ;

listes établies par Pierre Cots, et remises à F. Gallinari. …page 101

Annexe II : biographie succincte de Pierre Cots.…… page 105.

Annexe III : Note sur le PAGS dans les années de légalité…page 109.

Préface

J’ai entrepris la rédaction de ce texte sur l’insistance de mes enfants.

Ils ont toujours eu l’impression que j’avais vécu une expérience passionnante, eux qui trouvent désespérant le monde dans lequel ils vivent.

Ils voient en particulier avec beaucoup de romantisme mon engagement politique, tandis que leurs tentatives de militantisme les laissent profondément insatisfaits. Il m’a semblé intéressant de leur donner une image aussi honnête que possible de ce qu’a été ma vie et d’expliquer en quoi elle a été relativement originale.

J’ai l’invraisemblable prétention d’avoir vécu une vie de précurseur. D’abord en tant que membre d’une communauté qui aurait pu se fondre avec une autre ou, au moins et dans une première étape, constituer avec celle-ci un ensemble harmonieux. Si la chose a été impossible au niveau des communautés, je l’ai tenté et réussi au niveau familial, pour mes enfants, mon épouse et moi.

Je suis communiste ou du moins apprenti marxiste (parce que le terme « communiste », ces temps ci, s’applique à plusieurs réalités).

En tant que tel, j’ai tendance à me livrer à des prédictions optimistes (à long terme, quand même) sur un avenir rayonnant pour l’humanité. Un avenir fait d’égalité en droits de tous les habitants de la planète, et aussi (on a souvent glosé sur la parenté du marxisme et de la thermodynamique), de mélanges des cultures et même des gènes. Là aussi, j’ai appliqué les principes auxquels je crois.

L’Algérie a connu durant deux millénaires de nombreuses invasions qui ont toutes laissé des traces, quelques fois positives, toujours douloureuses. En France, la révolution bourgeoise de 1789 a été suivie de multiples restaurations et même de deux Empires, meurtrier pour le premier, cruellement bourgeois et un peu ridicule pour le second. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Histoire ne se déroule pas de façon linéaire, et qu’à des vagues de progrès pour les peuples, succèdent des périodes beaucoup moins fastes.

Ceci dit, je crois que ce que l’humanité a tenté, de Spartacus à la révolution russe de 1917, finira par triompher.

Mais il n’est pas impossible, malheureusement, que tout ce à quoi je crois soit passablement passé de mode dans les années qui viennent et que nous traversions pour quelques temps une période entre deux vagues. Mes descendants risquent donc d’y perdre quelques points de repère que le parcours de leurs ancêtres peut leur fournir.

Ce sont ces quelques points que je voulais leur léguer.

Il me paraît important également de faire une mise au point concernant la tentative de faire de ce texte une présentation bilingue. Je suis conscient que la traduction en Arabe, due essentiellement à mon fils Khaled (et un peu à moi-même), est certainement très imparfaite. Qu’elle présente aussi un caractère scolaire, car c’est effectivement à l’école qu’il a appris cet Arabe. Nous aurions préféré écrire dans la langue de l’Algérie, mais nous n’avions de cette langue, qu’une connaissance rudimentaire (ce qui, soit dit en passant, est le cas d’un très grand nombre d’ « Algériens de souche »). Il s’agit donc seulement d’un acte de foi plein d’humilité, dans une Algérie bilingue au sens de Mostefa Lacheraf.

Sète (France), décembre 2010

haut

Joseph Gallinari était un rude gaillard. Son père Raimond, marin livournais chassé d’Italie par la misère, avait débarqué à Philippeville dans les années 1870. Il y avait épousé en 1874 Isabelle Vitiello, née à Alger en 1854. Jusqu’à ces derniers temps, on ne leur connaissait pas d’autre enfant que Joseph, ce qui était passablement étonnant pour une famille pauvre de cette époque, mais on ne savait pas tout de cet homme et Joseph n’a jamais mentionné son père ni sa mère, par exemple, devant ses petits enfants. Avec les possibilités ouvertes par Internet, j’ai pu retrouver six frères et sœurs à Joseph, dont quatre morts en bas âge.

Raimond était arrivé en Algérie en compagnie de son cousin. Celui-ci devait finir à Casablanca où il allait faire fortune dans la construction navale. Aujourd’hui encore, à Casa, avenue Mohammed V, on peut trouver un modeste équivalent du passage du Lido, avec, au-dessus de l’entrée, une inscription annonçant : passage Gallinari

Raimond n’eut pas la même réussite. Joseph et sa famille s’installèrent à Alger, où il commença à travailler sur les remorqueurs du port. Ses camarades de travail le surnommèrent Bibosse à cause, paraît-il de son front bosselé. On était dans les dernières années du 19ème siècle et les familles européennes pauvres habitaient dans des cités neuves à proximité de la Casbah. Les Gallinari habitaient rue Dupetit Thouars, Cité Biche. C’est là que mon père est né, le 2août 1913.

Joseph, mon grand père, commençait à élargir son horizon. Il s’était embarqué sur les bateaux de la ligne Alger- Marseille, et c’est à Marseille qu’il fit la connaissance de Marie Canioni, fille d’une famille corse du quartier du Panier. Il l’épousa et la ramena à Alger où il s’organisa une vie de famille classique à l’époque dans la marine : une fille dans chaque port, et on fait un enfant quand on rentre à la maison.

Mon fils Nassim

devant le passage Gallinari

à Casablanca en 2008

Car Joseph continuait d’évoluer dans son métier. Il naviguait maintenant sur des grands bateaux à voile sur lesquels il allait au Chili, pour le fameux caliche, ou au Japon, d’où il ramena des peintures sur verre fort coquines dont il avait orné sa chambre. C’était donc un véritable cap-hornier et il en garda toute sa vie une grande et légitime fierté, ce qui ne l’empêchait pas d’en rajouter un peu, par exemple quand il disait que, par temps calme, les creux des vagues atteignaient dix mètres de haut au Cap Horn. Par contre, il nous racontait une anecdote que j’ai pu vérifier dans un reportage sur Valparaiso, et qui concernait la propreté méticuleuse des dockers qui se changeaient soigneusement en arrivant au travail, et ressortaient du port propres comme des sous neufs après s’être douchés. J’ai pu vérifier dans un documentaire à la télévision que la coutume persistait plus d’un siècle plus tard. Mon père y voyait un signe de la dignité du prolétariat chilien.

La famille avait déménagé avenue Malakoff, sur le front de mer, à Bab el Oued, et pendant ses séjours à terre, Joseph regardait à la jumelle de son balcon les chalutiers rentrant le soir, en critiquant leurs manœuvres d’approche.

Sur le mur de la salle à manger étaient accrochées deux immenses coquilles que mon ami Jacques, biologiste distingué, a identifié beaucoup plus tard. Ce sont des coquilles de pinna nobilis. Mon grand père racontait qu’il les avait ramenées de l’étang de Thau. Pour moi, avec un nom pareil (que j’aurais probablement orthographié Tô), cet étang devait se trouver quelque part en Asie. Je ne me doutais pas que soixante ans plus tard, j’habiterai sur les berges de cet étang, à Sète, dans le sud de la France.

La vie était très dure pour la famille Gallinari : l’absence quasi permanente du père, le manque d’argent, la misère endémique de l’époque, l’archaïsme des mentalités, tout concourait à faire de la vie une espèce d’enfer dont personne pourtant ne songeait à se plaindre : c’était ça, la vie.

Marie eut une dizaine d’enfants, dont trois survécurent. L’aîné, Raymond, était malgré son jeune âge perclus de rhumatismes. Le médecin avait semble-t-il prescrit des bains à l’eau de mer, et mon père descendait tous les matins avec deux bidons chercher de l’eau de l’autre côté du boulevard. Avec une telle thérapeutique, Raymond ne survécut pas longtemps. Les deux derniers à mourir ont laissé un souvenir douloureux à ma mère . Un garçon, Pierre, mort à douze ans, probablement de la tuberculose, et une « jeune fille perdue », Marie Louise, fille mère, morte à 24 ans le jour de Noël dans un accident de voiture, probablement après une nuit bien arrosée.

Cette dernière, laissait une petite fille que ma mère aurait voulu adopter, mais ma grand mère, ulcérée par le déshonneur, l’avait promptement emmenée à l’orphelinat d’où ma mère ne put jamais la récupérer. Ce fut pour elle une telle douleur qu’elle décida d’avoir un troisième enfant. C’est comme ça que je suis né.

Les deux sœurs survivantes de mon père étaient aussi différentes que possible : Isabelle, l’aînée, rompit avec sa vie de misère pour épouser un ouvrier de l’Arsenal avec lequel elle vécut une vie apparemment très rigoriste, du moins c’est comme cela qu’elle nous apparaissait. La deuxième, Joséphine, remporta grâce à sa vingtaine d’enfants, le prix Cognac pour l’Afrique du Nord. Elle vivait dans les hauts de Bab el Oued, dont elle descendait vaillamment sur ses jambes abominablement variqueuses pour faire le marché, sans négliger les possibilités de chapardage offertes par la cohue qui sévissait entre les étals.

Georges Gallinari, tout en haut, à gauche,

à l’école de la rue Rochambeau

vers 1925 (il a 12 ans)

Le garçon survivant, Georges, mon père, arrivait dans la classe du certificat d’études à l’école voisine de la rue Rochambeau. Son maître, monsieur Charpentier, entrevoyait pour lui des études secondaires, voire supérieures, ce qui était rarissime pour des enfants de son milieu dans les années vingt du vingtième siècle. De toutes façons, les projets du maître tombèrent à l’eau devant la volonté inflexible de Joseph de faire travailler son fils sur le port comme « piqueur de chaudière », pendant qu’il était encore assez petit pour rentrer dans les chaudières par les trous d’hommes pour piquer le tartre. Mon père racontait que sa grande peur était qu’un jour on l’oublie à l’intérieur et que l’on démarre la chaudière à l’improviste. À quatorze ans, Georges était devenu un petit homme.

Quand il commença à grandir, il devint impossible de l’employer dans le piquage. En cherchant du travail dans le quartier, il tomba sur une famille qui fut certainement l’une des chances de sa vie, la famille Cazassus, transporteurs de vins et propriétaires d’un magasin d’électricité. Ces gens, originaires du Sud Ouest de la France, étaient l’honnêteté et la générosité mêmes. Ils le prirent en affection et l’adoptèrent comme un membre de leur famille. Chez eux il devint un ouvrier électricien et, comme c’était l’usage à l’époque, quand il eut vingt ans, il commença à penser à se marier.

Un banquet à Bab el Oued vers 1930

Le « patron », Bertrand Cazasus, (2ème au fond à gauche)

ne viendrait pas sans son « ouvrier » Georges Gallinari (à sa droite)

Ma mère, Fernande Carrio, l’intéressait, mais c’était une fille trop « sérieuse » pour un gars un peu coureur de jupons. L’expression de Bertrand Cazassus, son patron, c’était : « ce n’est pas du millet pour ton serin ». Ma mère est restée toute sa vie très fière de ce qu’elle considérait à juste titre comme un jugement très flatteur pour elle.

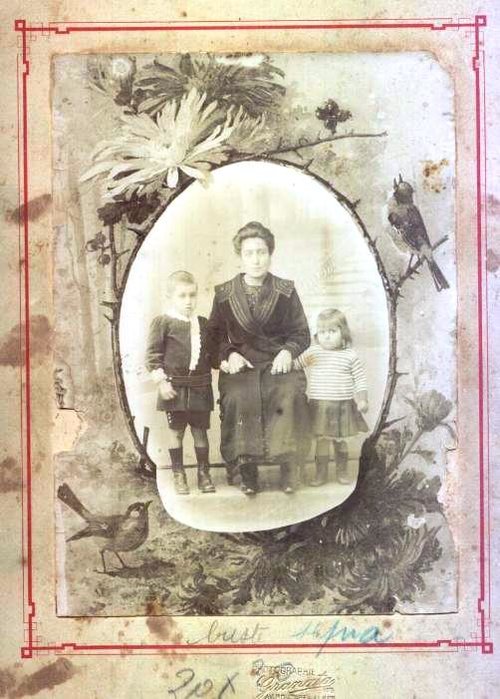

Ma grand mère Jeanne, ma mère Fernande et son frère Gaby

Je suis toujours étonné du paradoxe que vivent les gens et surtout les jeunes de cette époque. Fernande est connue pour être une jeune fille heureuse de vivre, fière d’elle même et des siens. Et pourtant (ou peut-être à cause de cela), quelle enfance à la Zola ! Elle est de santé fragile. Elle attrape la teigne et elle gardera toute sa vie une chevelure très clairsemée qu’elle réunit, pour limiter les dégâts esthétiques, dans un fin filet. À dix ans, elle perd inexplicablement la vue et restera aveugle plusieurs mois, jusqu’à ce que la vue lui revienne tout aussi inexplicablement. Elle n’est jamais allée à l’école. Elle a appris à lire, probablement avec son frère cadet Philippe, qu’elle aidait à apprendre par cœur ses leçons d’histoire. Elle s’est toujours rappelé l’une d’entre elles qu’elle récitait comme une litanie d’une voix monocorde :

L’empereur Julien aime Paris.

Il y passe l’hiver.

À la belle saison il combat les Germains en Gaule.

Manière pour elle de fréquenter l’école par procuration. Elle complétait son apprentissage de la lecture en déchiffrant les affiches dans la rue.

Les Carrio, comme leur nom l’indique, était arrivés d’Espagne. Ils avaient débarqué à la même époque que les Gallinari eux aussi chassés par la misère de leur province valencienne. J’ai connu mon arrière grand mère dans ma prime enfance. C’était une personne d’un abord sévère, mais, paraît-il, pleine d’humour. Elle avait eu au moins deux maris puisque ma grand mère s’appelait Jeanne Sala, et sa sœur Mathilde Poquet.

J’ai bien connu ma tante Mathilde. C’était une femme qui vivait avec une grande blessure : elle avait perdu sa fille de quinze ans d’une maladie de cœur. Elle avait une belle voix espagnole, c’est-à-dire un peu nasillarde. Je dirais de sa voix qu’elle avait quelque chose d’épique. En tous cas, c’est comme ça que je la ressentais.

Elle avait vécu un épisode beaucoup moins dramatique, mais tout à fait rocambolesque : son fils Jean avait engrossé sa petite amie. Cela signifiait qu’il devait « répare » et épouser la demoiselle. Effectivement, les noces furent préparées en grande pompe, mais le futur mari n’arriva jamais chez sa « promise » qui l’attendait en robe de mariée chez ses parents. Il prit la fuite et disparut du quartier pour ne pas encourir les représailles de la famille offensée. Plusieurs années plus tard, il se justifiait en disant qu’il n’était pas sûr d’avoir été le seul à bénéficier des faveurs de sa « fiancée ». Il n’eut pas de chance car l’enfant du pêché lui ressemblait comme deux gouttes d’eau.

Je n’ai pas connu ma grand mère, morte cinq ans avant ma naissance. Elle était concierge à la maison Jaubert, près des usines de tabac Bastos. Elle faisait les escaliers tous les jours et pour faire bouillir la marmite, elle faisait en plus des lessives. Elle est morte « d’un fibrome » avant d’avoir atteint les cinquante ans. Elle avait une voix magnifique et chantait à l’Église Saint Joseph pour les mariages des enfants des amis, une chanson que les féministes d’aujourd’hui n’apprécieraient pas beaucoup.

Va, ma fille sois heureuse,

Sois toujours vertueuse,

Suis l’époux, suis l’époux avec qui je t’unis

…..

Sa fille Fernande, ma mère, ne s’est jamais remise de cette mort prématurée. Jusqu’à sa mort, c’est-à-dire pendant plus de cinquante ans, elle a gardé près d’elle le portrait de sa mère dont le cadre avait perdu sa dorure à l’endroit où elle le tenait. Ce portrait est encore aujourd’hui accroché dans mon bureau. Mon père avait pour sa belle mère beaucoup de respect. Il disait d’elle, sur un ton un peu sentencieux : « c’était une femme juste. » Je pense qu’elle avait dû lui serrer les boulons dans certaines occasions.

Mon grand père maternel, Fernand, était ouvrier maçon et mandoliniste, lui aussi dans les mariages. À l’époque, les maçons n’étaient payés que les jours où ils travaillaient effectivement. En hiver, il leur arrivait de passer des semaines sans être payés pour cause d’intempéries. Ces périodes étaient vécues avec angoisse et tout le monde scrutait le ciel, attendant le retour du beau temps, en se nourrissant de « olla podrida » sans même un morceau de couenne pour améliorer la soupe. Fernand louchait très fort, mais il était d’usage dans la famille de dire qu’il avait « une coquetterie dans l’œil ». Ma mère ne l’aimait pas beaucoup car il avait battu sa femme. Quand le métier devint trop dur pour son âge, il se recycla comme vendeur au Gagne Petit, sous les arcades de la rue Bab Azzoun.

Ma mère avait deux frères. Elle adorait le plus jeune, Philippe, qu’elle avait pratiquement élevé. Celui-ci est à ma connaissance un des ancêtres du rap : il chantait d’une voix syncopée le texte d’un panneau qu’il rencontrait en allant se baigner à Saint Eugène. Ça donnait à peu près :

Passage

Réservé

Aux locataires d ’ madam’ Binet.

Mon grand père Fernand vers 1900

Tu parles d’une « coquetterie dans l’œil ! »

Les deux frères vécurent une vie sans histoire. En 1962, ils partirent en France où ils moururent à un âge respectable.

J’ai vécu avec l’ainé des deux, Gaby, un petit épisode surprenant. « Rapatrié », il avait été accueilli pendant l’été soixante deux dans un lycée des Sables d’Olonne. Il avait ensuite travaillé comme encaisseur dans une banque au Blanc Mesnil, près de Paris. Au mariage de sa fille Irène, il m’avait pris à part et m’avait confié : « je prends bientôt ma retraite, mais je ne reste pas ici : je rentre chez moi... » Avant que j’aie pu exprimer mes interrogations, il poursuivit : « ... Aux Sables d’Olonne ».

Mais revenons aux années trente. Georges et Fernande se marient le premier juillet 1933. Leur premier enfant Marie Jeanne, naît en 1934 et leur premier fils, Georges, en 1935 (on remarquera l’extrême originalité dans le choix des prénoms). Georges (le père, bien sûr) entre dans son rôle de chef de famille. Il exige de Fernande qu’elle quitte son travail de domestique pour « s’occuper de ses enfants ».

Georges prépare le concours de monteur aux PTT, réussit et part à Paris pour sa formation. Il devient fonctionnaire, ce qui correspond à sa mentalité : sécurité et dignité, même au prix d’un salaire inférieur. Parallèlement, avec son ami d’enfance Baptiste Péréto, il commence à réfléchir à un engagement politique. Il est parmi les premiers à acquérir une action dans Alger Républicain, le journal « progressiste » dans lequel Albert Camus fera ses premières armes. En 1936, à la création du Parti Communiste Algérien, il y adhère et commence un parcours de militant « à la base » qu’il ne quittera jamais, au contraire de Baptiste qui intègrera le Comité Central.

Le Front Populaire est l’occasion de luttes sociales aiguës en Algérie. Malheureusement, le niveau culturel de certains travailleurs laisse à désirer. Dans un défilé où les mots d’ordres sont particulièrement radicaux (« des soviets partout ! ») ma tante Madeleine, épouse de mon oncle Gaby, qui ne comprend pas très bien de quoi il s’agit, scande à tout hasard : « des sommiers, partout ! »

Cela n’enlève rien au caractère dramatique de l’époque. Le cas de François Serrano est particulièrement éloquent. Cadre dirigeant du PCA, il est visé par les commandos de droite. Son frère est assassiné « par erreur » et lui mourra en déportation dans un camp du Sud algérien.

C’est à cette époque faite de résistance et de collaboration avec l’ennemi, d’engagement et de lâcheté, que mes parents ont choisi de m’inviter dans le monde. Je nais rue Curie, dans la côte de la Bassetta, le 11 février 1940. Je reviendrai sur cette rue, mais pour l’instant, l’heure est au départ.

Georges est titularisé aux PTT et est nommé à Tizi Ouzou où il s’attire rapidement la considération des petits notables de la ville qui le cooptent. Calcul funeste de leur part car les Gallinari ruent dans les brancards.

C’est la guerre , les restrictions et les cartes de ravitaillement. Un jour de pénurie particulièrement sévère, on annonce aux mères venues s’approvisionner qu’elles n’auraient pas de lait. Une manifestation spontanée se rend à la sous préfecture et le sous préfet accepte de recevoir une petite délégation. Fernande en fait partie. Le sous préfet tente une manœuvre corruptrice en proposant aux membres de la délégation de les « dépanner personnellement ». Sentant le danger, Fernande sort sur le balcon et annonce aux manifestantes qui attendent : « c’est réglé, monsieur le sous préfet nous a proposé du lait. » C’est le début d’une vie militante. Elle adhérera au PCA après la guerre, en 1946.

Georges et Fernande, mes parents

À Tizi Ouzou, Georges travaille d’arrache-pied. Son métier proprement dit, qui consiste à réparer ou installer le téléphone à travers la Kabylie, l’occupe le plus clair de son temps. C’est la guerre et les pénuries y compris de moyens de transport. Il parcourt des kilomètres à pied, pratique l’auto stop et même (j’ai quelque part une photo), le mulet stop. C’est un homme heureux quand il travaille et en plus, il apprend à connaître la Kabylie dont il finira par connaître toute une partie réellement comme sa poche, habitants compris.

L’engagement des deux parents au parti communiste va marquer toute la famille : les enfants sont persuadés que leurs parents ont fait le bon choix, mais ils sont bien conscients que c’est un choix difficile, qui les place dans une situation de quasi marginalité, en tous cas de particularité dans leur environnement. Deux exemples relatifs à Marie Jeanne et Georges.

Pendant une campagne électorale, Marie Jeanne suit un colleur d’affiche du candidat de droite. Au fur et à mesure qu’il colle ses affiches, elle les décolle. Le colleur, probablement appointé, la réprimande sans agressivité excessive et lui fait remarquer qu’il ne fait que son travail. Réponse de Marie Jeanne, qui a quatorze ans à l’époque, mais qui n’a jamais eu la langue dans la poche : « votre travail, c’est de coller, moi, c’est de décoller ».

Georges invente « le meeting chez Grosoli ». Grosoli est le plus célèbre glacier de Bab el Oued. C’est un fervent partisan de Mussolini, mais surtout, il est propriétaire d’un grand salon rue Lazerges et d’un kiosque minuscule sur la place du marché. Les trois enfants qui dorment dans la même chambre jouent une saynète dans laquelle Marie Jeanne, d’une voix de stentor, appelle la population du quartier à un grand meeting qui aura lieu … dans le kiosque de Grosoli.

Si les communistes sont conscients de leur relative marginalité, ils sont entre eux d’un solidarité exemplaire. D’où le reproche de sectarisme qui est partiellement justifié, mais qui s’explique par la nécessité de faire face à une société globalement hostile. Un exemple : notre camarade Vincent Ivorra déjeune tous les jours chez sa belle-mère, dans un appartement au rez-de- chaussée, rue Nelson Chierico. Malheureusement, cette rue est aussi un terrain de football particulièrement apprécié. Un jour, comme cela devait arriver depuis longtemps, un shoot mal contrôlé brise la vitre de la belle-mère. Celle-ci nous rend le ballon après l’avoir posément coupé en deux. Nous restons désœuvrés, assis au bord du trottoir. À ce moment, Vincent sort de l’immeuble. Il me reconnaît parmi les « footballeurs » : « tu aurais dû me dire que c’était toi qui avais cassé le carreau, on n’aurait pas coupé le ballon ».

Parmi les camarades qui se distinguent dans le quartier de Bab el Oued, il y a Jeannot Farrugia, dont il est question dans la monographie sur la section annexée à la fin de ce texte. Jeannot se caractérise par une audace extraordinaire. Résistant valeureux, déporté dans le camp de Dachau, c’est un agitateur redoutable, qui finit régulièrement par son arrestation. Les camarades s’installent alors devant le Commissariat jusqu’à ce que la police le libère.

Ce n’est pourtant pas un matamore. Il a prouvé pendant la seconde guerre mondiale et pendant la guerre de libération qu’il savait se porter volontaire pour les missions les plus dangereuses et les mener à bonne fin.

Au début des années 50, je fréquente assidûment les meetings du PCA à Bab el Oued. Mon copain Francis me racontait il y a quelques années que les enfants du quartier venaient voir le film soviétique qui était projeté, et sortait avant les discours. Encore une fable inventée par les détracteurs du Parti. Car bien sûr, les organisateurs, pas fous, projetaient le film après que l’auditoire ait encaissé les discours. Pour introduire la projection, un camarade montait sur la scène et proclamait : « Et maintenant, place au film ! ». Je dois reconnaître honnêtement que c’était l’intervention la plus applaudie.

Certains orateurs, pourtant, avaient un certain talent. Je me souviens de l’un d’eux, survolant l’histoire des bolcheviks. Il avait une voix forte : « le journal créé par Lénine s’appelait l’Étincelle (l’Iskra). Et sous le titre, il était écrit : de l’étincelle jaillira la flamme ». Suivait un instant de silence, puis il reprenait : « Camarades,... la flamme a jailli ! ». Le succès était triomphal et même ceux qui n’étaient venus que pour le film se retrouvaient à applaudir à tout rompre.

La famille se livre à des manifestations de type religieux, vécues quand même dans la bonne humeur : tous les ans, le premier janvier, nous chantons l’Internationale au réveil. Mon père, doté d’un goût apparemment très sûr, envisage de faire une photo des trois enfants : ma sœur et mon frère tenant au dessus de ma tête elle une faucille, lui un marteau et moi, assis (j’ai dix ans à l’époque), faisant mine de lire le Capital.

Georges, mon père, poursuit son chemin militant, qui est « agrémenté » par des activités qui s’apparentent au bricolage de haut niveau. Lors d’un Congrès du PCA, il organise avec les monteurs communistes des PTT la collecte d’écouteurs récupérés sur des postes qui sont précisément pourvus d’un écouteur supplémentaire. On fait valoir aux abonnés que ces écouteurs sont la source de dérangements fréquents et que pour leur rendre service, on peut le leur supprimer. Avec ce butin, il réalise pour le Congrès du Parti une installation de traduction simultanée français-arabe.

Tous les ans, il tient un stand à la fête de Liberté, le journal du PCA. Pendant la guerre de Corée, il construit une grande carte du pays à côté de laquelle plastronne un général américain (il s’agit de Mac Arthur) en contreplaqué. Si le joueur parvient à toucher le point représentant Séoul, un pied jaillit de derrière la carte pour botter les fesses du général américain. Clément Oculi, qui tient le stand avec mon père et rabat les chalands d’une voix forte, finit régulièrement la fête aphone.

La fête de Liberté ! Elle a lieu sur un terrain jouxtant le stade Cerdan, à Bab el Oued. Les communistes de tous les quartiers d’Alger viennent donner un coup de main. La SAC (Société Algérienne de Construction créée par le PCA), envoie aussi des ouvriers qui participent au montage. Certains camarades montent des attractions. Henri Domenech, dans une robe d’avocat, joue le rôle du Gouverneur Général. Il se fait complaisamment interviewer par le public. Le genre d’interview, c’est :

Question : comment expliquez- vous que les enfants de ce pays soient aussi peu scolarisés ?

Réponse : si vous connaissiez ce pays et sa population, vous sauriez que les Arabes n’aiment pas l’école.

Il joue le colonialiste cynique avec un tel talent que ma mère, qui le connaît pourtant très bien, l’insulte copieusement. Pour ma part, je préfère le stand où le camarade Pantaloni prépare les meilleurs escargots en sauce piquante que j’aie jamais mangés. Rien que de les évoquer me met encore aujourd’hui l’eau à la bouche.

Alexandre Valéro est dans le « service d’ordre ». Bien entendu, la police envoie des « provocateurs » qui gueulent en feignant l’ébriété des mots d’ordre propres à justifier une descente. Alexandre dit « la varloche » s’approche alors et prend en charge l’individu très gentiment, mais en enlevant quand même ses lunettes. Au moment où personne ne regarde, il décoche un « coup de tête empoisonné » et ramasse « le camarade » qui « a vraiment trop bu et ne tient plus debout ». Du grand art.

Larbi Bouhali, le secrétaire général du PCA est recherché par la police ? Cela ne l’empêche pas de venir faire son discours à la fête, devant deux mille personnes, sous la protection de son garde du corps, Baptiste Pastor et de son chauffeur Belqacem qui l’évacuent à fond la caisse le discours terminé, avant que la police n’ait eu le temps de s’organiser pour intervenir.

En dehors de la fête de Liberté, qui était la manifestation publique la plus importante du PCA, les communistes organisaient tous les étés une excursion en train vers le Corso, à 50 kilomètres à l’Est d’Alger. Les excursions étaient à cette époque à peu près le seul moyen pour les gens modestes qui , bien sûr, n’avaient pas de voiture, de sortir de l’atmosphère étouffante d’Alger pour rejoindre les plages moins fréquentées que celles de la banlieue.

Le Corso présentait donc l’avantage d’être accessible en train, ce qui représentait une sérieuse économie pour les organisateurs. On piqueniquait (un peu loin de la plage) dans un petit bois d’eucalyptus, fortement sonorisé pour l’occasion. La Mairie du Corso, aux mains comme presque toutes les autres, des colons du coin, enrageait bien sûr, jusqu’à ce qu’elle trouve le moyen de se débarrasser de ces excursionnistes encombrants : il fut procédé à un « élagage » c’est-à-dire que les eucalyptus furent réduits à des moignons de deux mètres de haut. L’excursion devenait impossible sous peine de griller au soleil. À ma connaissance, elle fut abandonnée. Les militants de Bab El Oued retournèrent sur les plages de Saint Eugène, avant qu’une nouvelle excursion (en car, cette fois) soit organisée vers la cascade de Bérard.

Il faudrait parler longuement de la Section de Bab el Oued, mais pour ça, je compte sur l’aide de mon camarade Pierre Cots, qui en a été le secrétaire, et que, Dieu merci, je revois régulièrement.

D’abord le cadre : une salle en sous sol dans le quartier de la Consolation, à laquelle on accède par un escalier qui donne directement dans la rue. Cela permet aux enfants du quartier de gueuler des insanités sans savoir (ou en sachant très bien) qui sont les occupants de la salle.

Sur le chantier de la fête de Liberté

de gauche à droite : deux ouvriers de la SAC, Rachid Dali Bey, Baptiste Pastor, Momo Baglietto, Henri Domenech, un camarade que je ne reconnais pas, Georges Gallinari, Martin « petit bidon », Climent.

Ensuite l’intérieur : une salle, donc, au fond de laquelle on trouve quelques petites pièces où se déroulent les réunions restreintes comme les Comités de Section.

Ma mère est membre de ce comité et comme elle ne peut pas me laisser seul à la maison, elle m’y emmène et le moins qu’on puisse dire, c’est que je m’y régale. Les deux protagonistes qui s’affrontent en toute amitié, mais avec vigueur sont Bouali Taleb et Palacio. Taleb a le goût de la rhétorique et ses interventions sont trop longues au gré de Palacio, adepte d’un style plus direct. Pendant que Taleb parle, Palacio marmonne assez fort quand même pour que tout le monde entende : « oui...oui...on s’convaint ». Ce qui bien sûr, a le don de mettre Taleb en colère (c’est même fait pour).

Au point où j’en suis de mes digressions, je voudrais raconter une histoire que m’a raconté récemment Pierre Cots, et qui en dit long sur les méthodes d’agit-prop de Palacio. Un jour que le maire de droite Jacques Chevallier faisait un meeting électoral dans l’école de la rue Franklin, Palacio avait été envoyé pour porter la contradiction. Il faut préciser à ce point du récit que Palacio était doté d’un appendice nasal de dimensions respectables. À l’issue de l’intervention contradictoire de Palacio, Chevallier lui répond dédaigneusement : « Ce que vous dites, monsieur, est totalement erroné ». Palacio, qui était culturellement beaucoup plus proche de l’auditoire, réplique avec hauteur : « Apprenez, cher monsieur, qu’un gros nez n’a jamais défiguré un beau visage ». L’assistance éclata d’un immense éclat de rire. C’était déloyal, mais Palacio avait gagné par K.O.

Revenons à la salle principale de la section. Il me semble qu’elle faisait environ quinze mètres sur dix. Il y régnait un parfum de papier et d’encre de ronéo. Elle était tapissée de tableaux imposants peints par Roland Rhaïs (voir annexe I)représentant les héros du PCA, dont Kaddour Belkaïm, mort en prison en 1940, François Serrano dont il a été question précédemment et Rabah Oussidhoum, membre du Comité Central, commandant dans les Brigades Internationales, mort au combat contre les forces franquistes. J’y passais des après-midi entiers en compagnie de la fille de Gilberte Taleb, et pour passer le temps, je m’adonnais sur le tableau noir à des essais lamentables de dessins d’affiche. L’un d’eux représentait un champ dont on apercevait quelques épis au milieu des quels j’avais écrit : c’est dans les champs de la paix que fleurit le communisme. J’avais dix ans et les copains trouvaient ça génial, pour un garçon de mon âge. C’est à cette époque que je suis devenu le stalinien que je suis encore.

Dr. Gilberte et Bouali Taleb - avril 1954

Puisque j’ai mentionné Gilberte, il faudrait en parler plus longuement. À vrai dire, elle justifierait à elle seule un fort volume. Fille d’une famille juive de Bab el Oued, elle rejoint les rangs du PCA avant la deuxième guerre mondiale, à l’époque où la répression est la plus sauvage. Elle se distingue immédiatement par sa pugnacité et son courage. Elle est rapidement arrêtée, torturée et emprisonnée en même temps qu’un certain nombre de camarades dont Kaddour Belkaïm qui meurt en prison. Dès sa sortie de prison, elle reprend ses activités au sein du parti. Au sortir de la guerre, elle y rencontre Bouali Taleb qu’elle épouse.

Lorsque la guerre d’indépendance éclate, Bouali « monte au maquis » où il trouve la mort les armes à la main. Elle-même est arrêtée et se trouve expulsée d’Algérie vers la France. Libérée à l’indépendance, elle épousera William Sportisse, autre figure éminente du PCA.

Elle sera de nouveau arrêtée et terriblement torturée après la prise du pouvoir par Boumédiène, répression contre l’ORP et le PCA [1] - Enfin libérée, elle finit sa vie active comme secrétaire à la Sécurité Sociale à Alger, dans la Direction de la Prévention, dont la directrice est Marie Rose Péréto.

Voilà une transition assurée. Marie Rose Péréto née Solbès est une militante communiste dès son adolescence. Elle se distingue à la fois par son engagement, son apparente décontraction et un sens politique aigu. Ceux qui ont assisté à ses discussions politiques houleuses avec Baptiste son mari regrettent de ne pas les avoir enregistrées. Entre deux noms d’oiseaux , mari et femme se livraient à des analyses de haute volée. Femme moderne avant l’heure, elle est capable de défendre ses idées en toutes circonstances. Elle était la seule personne par exemple avec laquelle ma mère acceptait de faire du « porte à porte » sans crainte des éconduites grossières ou brutales. Elle fait toute sa carrière à la Sécurité Sociale et elle contribue, l’indépendance venue, à la construction de la Sécu algérienne.

La figure de Georges Acampora, autre secrétaire de la section de Bab el Oued, est plus célèbre. Sapeur pompier à Alger après 1945, il participe pendant la guerre d’indépendance à l’attaque du Commissariat de la Redoute. Arrêté, il est condamné à mort. Il aura plus de chance que Fernand Iveton et ne sera pas exécuté. Il continuera son travail de sapeur pompier après l’indépendance et il finira sa carrière au grade le plus élevé, celui de colonel. Il vit encore aujourd’hui à Bab el Oued où il jouit d’un respect affectueux de la part de toutes les couches et de tous les courants politiques du quartier. [2]

Plus je vieillis et plus je crois que tout être humain peut trouver un domaine dans lequel il peut s’épanouir et devenir excellent . Ainsi de Baptiste Péréto. Il avait été mandaté par la CGT pour mobiliser les dockers du Port d’Alger . Il réussit au-delà de toute espérance. Bien que ne parlant pas l’arabe, il parvint à créer avec les travailleurs une entente totale. Il mena avec eux des actions spectaculaires. Par exemple, pendant toute la guerre du Vietnam pas une seule arme destinée à l’armée ne fut débarquée ou embarquée du port d’Alger. Aujourd’hui encore et donc soixante ans après ces actions d’éclat, d’après mes camarades d’Alger, son nom est connu et respecté chez les dockers.

Repartons à Tizi Ouzou pendant la deuxième guerre mondiale, là où je nous ai laissés quelques pages plus haut.

Nous sommes en 1944. Mon père avait enfin reçu une moto qu’il utilisait pour ses déplacements. Il ne s’en félicita pas longtemps car il fut fauché par un camion dans la ville même : fracture ouverte tibia et péroné, genou écrasé, auriculaire arraché. Dix neuf mois alité, il sauvera sa jambe tout seul, car les médecins unanimes voulaient la lui couper. Pour cela, il invente un système original : sa jambe étant complètement infectée, il ouvre le plâtre sur toute sa longueur, saupoudre régulièrement la jambe avec des sulfamides (les antibiotiques n’étaient pas encore sur le marché) et referme le plâtre avec des bouts de ficelle. Au bout de quelques semaines, il a l’immense soulagement de constater que l’infection recule et que les os commencent à se ressouder. Il s’en sortira avec d’énormes cicatrices, un soulier orthopédique, mais, reconnu invalide à 80%, il continuera son travail aux PTT.

Il est vrai que les choses s’arrangent professionnellement : après des années de préparation, il passe le concours de conducteur de travaux (équivalent actuel du grade d’inspecteur). Il est reçu, mais l’Administration ne l’entend pas de cette oreille. Elle s’aperçoit après coup qu’il était trop jeune à la date du concours et annule sa nomination. Après de multiples démarches, il intente un recours auprès du Conseil d’État. Il attend dix ans une réponse et pendant toutes ces années nous calculons l’énorme rappel qu’il toucherait quand il serait rétabli dans ses droits. Las ! Au bout de dix ans, le Conseil d’État lui répond qu’il n’a pas respecté les délais de recours et que celui-ci n’a donc pas pu être examiné. Ils sont rapides, au Conseil d’État ! Il est vrai que, même après dix ans, leurs décisions sont toujours recevables.

J’ai toujours admiré mon père, mais, avec le temps, je crois que c’est là qu’il m’a le plus impressionné : il accueillit la nouvelle avec philosophie et finira sa carrière dans l’administration française en 1962 sans avoir obtenu réparation.

Nommé à Alger en 1945, il occupe en fait des fonctions d’inspecteur en attendant la décision du Conseil d’État, par la Direction locale qui le tient en haute estime. Nous habitons Cité de la Consolation, près de la Section de Bab el Oued dont il a déjà été question. Pour l’instant, nous fréquentons surtout l’amie d’enfance de ma mère que nous appelons tata de Jacky, du nom de son fils aîné, et son mari, notre « tonton Édouard » que nous adorons. Sans vouloir voir les choses de façon simpliste, on est bien obligé d’admettre que Jacky évolue vers les positions politiques (si on peut appeler ça comme ça) qui finiront par triompher dans la communauté « pied noir ». Édouard est docker et on vient d’acquérir sur le port des chariots élévateurs qu’on réserve aux permanents, c’est-à-dire, à quelques exceptions près, aux Européens. Encore faut-il avoir le permis. Tonton Édouard s’y présente et échoue. Réflexion du fils : « comment peux-tu échouer au permis de conduire ? Même les Arabes réussissent ! »

Je voudrais faire ici une mise au point. L’appellation « pied noir » est relativement récente. Elle est née, si je ne me trompe, avec les problèmes de décolonisation au Maghreb. Je la récuse totalement pour moi et pour les miens, c’est-à-dire pour tous ceux qui ont toujours refusé le fait colonial. Je chercherai une autre appellation. Pour l’instant, celle qui me paraît la plus juste est : Algérien immigré.

Encore que, pour être tout à fait honnête, mon identité soit ailleurs : l’Algérie est mon pays, je respecte la France puisque j’y vis, mais ce qui me caractérise, c’est que je suis communiste. À ma façon bien sûr, puisqu’il y a aujourd’hui plusieurs façons d’être communiste, mais communiste avant tout. Je me souviens d’un petit bouquin d’une dizaine de pages de Liu Tchao Tchi. Ça s’appelait : “pour être un bon communiste”. Je l’avais dévore bien sûr : dix pages pour être un bon communiste, ça valait le coup, même pour un gamin de dix ans. J’avais été un peu refroidi dès la première condition : payer sa cotisation. Mais je l’avais quand même lu jusqu’au bout.

En 1946, mon père est nommé à Bougie où la famille passe une année paradisiaque. Riche de l’indemnité perçue pour l’accident, nous sommes abonnés au cinéma (au balcon de côté quand même) Nous habitons un appartement qui donne sur une coursive où habite également la famille d’un pêcheur.

Le père Focone nous assure le poisson tous les jours. La vie se déroule dans une ambiance extrêmement plaisante, sauf pour mon frère Georges qui bénéficie d’un instituteur particulièrement brutal. Mon père, bien sûr, n’interviendra jamais. Ma sœur Marie Jeanne, par contre, règle le problème. Elle est dans la classe de la fille du fameux instituteur à la main lourde. Elle décide de battre sa fille chaque fois que le maître frappera son frère. Georges bénéficie à partir de ce moment d’une immunité parfaite.

Sur le port de Bougie, Georges, Fernande, et moi.

Nous ne restons qu’un an à Bougie et mon père rejoint son poste à Alger.

En plus des poissons du Père Focone, j’ai de Bougie un autre souvenir gustatif. Tous les matins passaient des vendeurs de croissants et brioches qui sont certainement les meilleurs que j’aie mangés.

La question qui se pose, et à laquelle je n’aurai peut-être pas le courage d’essayer de répondre, c’est : où sont passées ces compétences qui existaient au sein de la communauté algérienne ? On ne peut nier que les savoir faire ont fortement régressé pendant des dizaines d’années après l’indépendance, même si, par un processus contradictoire qui fait les délices du petit intellectuel marxiste que je suis, de grands progrès aient été faits dans certains domaines. Mon père pensait , sans trop s’expliquer sur le pronostic, qu’il faudrait deux générations avant que la société algérienne dépasse le traumatisme de l’aliénation coloniale. À l’époque nous le taxions de pessimisme. Aujourd’hui, nous espérons que deux générations suffiront.

Au retour à Alger, mon père qui n’a pas d’appartement fait sa demande à la Mairie « progressiste » qui avait été installée après la guerre. Il reçoit une réponse cinglante, comme s’il avait demandé une faveur indue. Un camarade qui devait se croire gardien du dogme lui répond avec hauteur : « nous sommes ici pour servir, et non pour nous servir ». Résultat, nous nous retrouvons hébergés chez mon grand père Joseph.

En 1946, mon père fait « l’école du parti » dirigée par André Marty, et devient secrétaire départemental du syndicat CGT des PTT. Le dernier jour de l’ « école », André Marty fait un cours sur la clandestinité. Les élèves écrivent soigneusement et en grosses lettres le titre du cours. Grosse colère de Marty : « dans la clandestinité, on n’écrit rien en clair ».

La situation est intenable pour ma mère que mon grand père traite un peu comme sa domestique. L’homme, on l’a dit, est spécial. Il emprunte un jour une échelle aux Cazassus, pour repeindre sa cuisine. L’échelle s’avère trop grande, qu’à cela ne tienne : il la coupe en deux. Le travail fini, il restitue en toute honnêteté les deux morceaux aux Cazassus.

Un soir une altercation éclate et ma mère décide que nous devons partir immédiatement chez mon oncle Gaby, à qui elle a laissé autrefois l’appartement où je suis né en 1940, rue Curie, dans la côte de la Basseta. Nous y restons deux ou trois ans, le temps pour ma mère de soigner ma tante qui manque de mourir d’une méchante typhoïde et pour moi, qui dors dans la chambre de mon grand père (celui de la « coquetterie dans l’œil »), d’assister mille fois au cérémonial immuable de l’habillage du grand père, qui finit par nouer son foulard et remonter sa montre gousset, dont il cache la clé dans un petit papier plié.

Nous nous amusons aussi beaucoup avec nos cousines, avec lesquelles nous inventons des histoires que nous jouons comme des pièces de théâtre. Je me rappelle ma cousine Jeannette dans une pièce censée se passer en Espagne qui entre dans la chambre en disant d’une voix forte : « que volls, mama ? » (que veux-tu, maman, dans l’ancien valencien que les Carrio parlaient). Nous avions beaucoup ri car nous ne nous attendions pas à ce qu’elle pousse l’exotisme jusque là.

La rue Curie se compose de deux culs-de-sac donnant sur une même volée d’escalier. Les voitures ne s’y engagent pratiquement jamais et c’est une situation idéale pour les enfants qui peuvent y jouer sans danger.

Un le brun

Deux la queue

Trois la croix

Quatre la patate

(comptine pour saute-mouton,rue Curie)

Et le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne s’en privent pas : gigantesques saute moutons, « fava vinga » (un jeu où le « mouton » est composé d’une dizaine de gosses qui gigotent pour essayer de faire tomber celui qui s’y risque). Pour ma part, je joue surtout au « Tour de France » avec mon copain Pierrot. Il s’agit de propulser par des pichenettes des bouchons de limonade sans quitter la bordure du trottoir. Nous y passons des heures sous l’œil bienveillant de sa mère qui habite avec lui au rez de chaussée. Pierrot perdra très tôt sa mère. Je l’ai revu quarante ans après, il n’en était toujours pas consolé.

Heureusement, il y a des situations moins tristes ; La topographie particulière des lieux permet par exemple l’organisation d’un quatorze juillet pour lequel une énorme profusion de guirlandes multicolores sont tendues entre les immeubles qui se font face.

Tous les ans, le quartier vit pendant trois semaines à l’heure du Tour de France. Parmi les équipes engagées au début des années 50 figure une équipe d’ « Afrique du Nord » (à l’époque AFN : Afrique Française du Nord). Les résultats ne sont pas spécialement brillants, sauf à deux ou trois reprises.

Abdelkader Zaaf est probablement le cycliste le plus doué, quoiqu’un peu fantasque. Le jour de l’étape Marseille-Nice, on apprend au journal radio de 13 heures qu’il est échappé et qu’il a déjà 20 minutes d’avance. C’est la liesse dans le quartier où, dans ces circonstances, le racisme disparaît comme par enchantement. On attribue quand même la performance à la canicule que les coureurs d’Afrique du Nord supportent mieux.

Malheureusement, les spectateurs qui donnent à boire aux coureurs leur passent souvent des canettes de bière et Zaaf se trouve rapidement dans un état second. Presqu’arrivé à Nice, il s’arrête et repart en sens inverse. Il a bientôt la surprise de voir le peloton en face de lui. L’échappée est terminée.

Il y a aussi, et c’est beaucoup plus intimiste, les retours nocturnes de messieurs Journet et Tamburini. Les deux amis sont de paisibles piliers de bars. À la fermeture, vers minuit, ils rentrent rue Curie où ils habitent précisément dans deux immeubles qui se font face. Ils devisent à voix suffisamment haute pour incommoder le voisinage et surtout, ils s’éternisent dans des aller-retours entre les deux immeubles. Arrivés devant la porte de Journet, celui-ci qui, visiblement, a des difficultés à se séparer de son copain, lui propose de le raccompagner chez lui. Et réciproquement. Jusqu’à ce que le voisinage, excédé, proteste bruyamment et mette fin aux allées et venues

Nous déménageons enfin pour un appartement voisin. C’est un appartement d’une pièce cuisine. Mes parents dorment dans la cuisine et les trois enfants dans la salle à manger. Les cabinets sont communs à une dizaine de locataires, dont les appartements donnent tous sur la même cour. Schéma méditerranéen relativement classique, auquel d’ailleurs nous nous accommodons plutôt bien. Tôt le matin, Lolo, le grand laitier maltais (qui mouille son lait sans vergogne), passe. Il a un mot pour tout le monde, avec une prédilection particulière pour une de nos voisines, demoiselle de cinquante ans. Il l’interpelle, dans ce fameux patois que je prends pour du valencien, mais qui est peut-être la lengua franca, qu’on parlait à Alger avant la conquête française : « Marilou, si l’agares es pera tu » (Marilou, si tu l’attrapes, il est pour toi) Inutile de dire que la demoiselle proteste par une bordée d’injures.

Il y eut à Bab el Oued au début des années 50 un débat culturel intense. Alors que le règne de Luis Mariano paraissait assuré pour longtemps à travers les opérettes de Francis Lopez qui mettaient en valeur sa superbe voix de ténor, il était apparu un rival qui se présentait lui-même comme "l’émule de Luis Mariano". La comparaison mobilisait les gens. Ma mère, habituée aux luttes difficiles et incertaines, trouvait à l’émule des qualités telles qu’elle le soutenait dans son combat pour la célébrité. D’autres n’hésitaient pas à ironiser à son propos.

Les choses auraient continué ainsi, n’était l’apparition de l’émule au "Petit music-hall du Dimanche". Dans un passage difficile de "Andalousie", un tube de Luis Mariano, le malheureux chanteur produisit un couac qui laissa l’assistance de glace. Tout le monde se reprit pour applaudir chaleureusement, mais la cause était entendue. Avec l’humour léger qui caractérisait les gens du quartier, on entendit un peu partout que non seulement le chanteur n’était pas l’émule de Luis Mariano, mais qu’il n’était même pas digne d’être sa mule.

C’est à cette époque (août 1951) que nous passons quinze jours merveilleux sous la tente à la “Plage des Fontaines”, près de la Madrague, avec la famille de Joseph Grau, notre ami Pico, le trésorier de la section de Bab El Oued. Avec la fille de Pico qui a mon âge (onze ans), j’apprends à pécher et à nager. Nous passons nos journées à explorer les trous d’eau de mer et la faune qui y habite : « escargots à pattes » (pagures) qui constituent l’essentiel de nos appâts, et « cabotes » (gobies), malheureux petits poissons dont la gloutonnerie est telle qu’ils ne résistent même pas aux stratagèmes pourtant naïfs des pécheurs débutants.

Aujourd’hui (avril 2013), alors que je suis à l’hôpital à Montpellier (à l’hôpital, pas encore à l’agonie), si on m’offrait de revivre quinze jours de ma vie, je crois que ce sont ces quinze jours là que je choisirais.

D’autant plus que la Plage des Fontaines est devenue l’exemple même du paradis perdu : constructions hideuses, pollution qui a fait fuir depuis longtemps pagures et gobies, et pour couronner le tout, population d’intégristes qui se baladent en qamis au bord de l’eau. L’un d’eux dira, apercevant mon épouse : bismillah errahman errahim, jat mra ! (au nom de Dieu tout puissant et miséricordieux, une femme !)

Dans le pays, les luttes sociales s’aiguisent, préludes au soulèvement qui vient. En Août 1953, une grève particulièrement violente éclate aux PTT. Mon père est le seul dirigeant syndical à ne pas être arrêté, parce qu’il se trouve en congé régulier au moment où elle démarre. Il en profitera pour animer le mouvement et versera bien sûr à la caisse de solidarité, les salaires perçus pendant la grève.

Ma sœur Marie Jeanne est secrétaire à Alger Républicain. Elle aussi ressent la tension annonciatrice d’autres formes de lutte. Le journal est régulièrement saisi, et parfois contraint de paraître avec des articles supprimés sans être remplacés ; les espaces blancs sont autant de protestations et d’avertissements. Ils disent à l’administration : vous ne pourrez pas éternellement empêcher l’information de circuler. La devise d’Alger Républicain à cette époque est : “Alger Républicain dit la vérité, rien que la vérité, mais ne peut pas dire toute la vérité.”

Georges Gallinari pendant la grève d’Août 1953

La guerre d’indépendance éclate. On sent immédiatement que rien ne sera plus comme avant, mais on attend que la légitimité du mouvement soit avérée. Plusieurs sigles apparaissent CRUA, MNA, FLN. Des campagnes douteuses sont lancées (on va couper le nez de tout Algérien surpris à fumer en public). Lors du premier coup de main, un instituteur est abattu : il y a de quoi hésiter. Le PCA, pourtant , n’hésite pas. Le 2 novembre 1954, il publie une déclaration d’une lucidité tellement magistrale qu’elle sera régulièrement falsifiée par ses adversaires colonialistes ou ses partenaires nationalistes. Elle situe la responsabilité du conflit au niveau des forces colonialistes, et demande la mise en œuvre d’une solution démocratique qui sauvegarderait les intérêts de tous les Algériens, sans distinction de race ni de religion. Ce n’est pas ici le lieu de la reproduire, mais ceux qui sont intéressés peuvent en trouver le texte sur Internet.

Mon père avait choisi son camp depuis longtemps. Il prend part aux activités clandestines organisées par le PCA. Pour continuer à privilégier le petit bout de la lorgnette, je raconterai ici un rendez vous clandestin que mon père avait avec un autre militant qu’il ne connaissait pas. Il arrive au rendez vous affublé de son chapeau passablement avachi, et d’un imperméable mastic. Le copain arrive dans la zone, aperçoit mon père un peu plus loin et rebrousse chemin. Présentant son rapport à la structure dans laquelle il travaillait, il annonce : « je suis allé au rendez vous, mais il y avait là bas un type qui avait tout l’air d’un flic. J’ai préféré m’éclipser. »

Toujours à propos du chapeau, mon père avait eu un accrochage dans le bus avec un individu qui l’avait accusé de porter un chapeau « koukra ». La koukra (orthographe non garantie) est un petit insecte marin qui vit en colonies sur les rochers. Les pêcheurs en font une pâte pour amorcer (à Alger, on disait « broumitcher ») et conservent cette pâte souvent dans un vieux chapeau humide. L’expression « chapeau koukra » a provoqué un fou rire général quand mon père nous l’a rapportée.

Mon beau-frère José intègre notre famille politique. Il a choisi pour cela l’époque la plus dangereuse. Lorsque le FLN décrète une grève générale, il fait grève avec ses collègues « musulmans » dans l’usine de menuiserie industrielle où il est considéré comme l’un des meilleurs ouvriers. C’est la stupéfaction parmi ses collègues pied-noirs, qui du coup l’attendent au tournant. Façon de parler car quand la grève se termine, mon beau-frère se rend à l’endroit où il attend d’habitude la camionnette de transport du personnel. Celle-ci passe devant lui sans s’arrêter. Il est licencié et se retrouve ouvrier de main d’œuvre exceptionnelle aux PTT. Il y poursuivra sa carrière à force de concours internes et terminera chef de secteur.

Nous sentons bien, à la maison, que mon père est engagé dans des actions dangereuses, mais bien sûr, nous n’avons aucune idée de ce qu’il fait, en particulier de ses soirées.

Il reçoit un jour la visite d’un camarade de Constantine qui prépare sa montée au maquis. Il passe à la recherche d’armes. Mon père a bien eu à une époque un petit 6,35, mais la police lui a demandé de le déposer dans ses locaux dès le début des « événements ». Il ne peut donc rien pour Siméon qui montera au maquis pour y être exécuté par ceux aux côtés desquels il était venu combattre l’armée coloniale.

Comme il fallait s’y attendre, la police (en l’occurrence la DST) débarque chez nous un matin, le 6 novembre 1956. Les flics se livrent à une perquisition en règle et emmènent mon père. Nous avons appris la suite plus tard.

Les policiers sont venus avec deux tractions avant. Ils bandent les yeux de leur prisonnier, et font des tours et des détours pour l’emmener à la Villa Sesini, tristement célèbre pour les tortures et les exécutions sommaires. On le conduit sans ménagements dans un bureau où on lui enlève son bandeau. Mon père n’en mène pas large, mais il risque avec une voix douce : « vous m’avez emmené directement dans le bureau du commissaire principal ? » Réponse furibarde du policier : « tu le connais, toi, le bureau du commissaire principal ? » Réponse, gênée : « bien sûr que je le connais, c’est moi qui ai installé le téléphone ». Un ange passe.

Après un interrogatoire relativement calme, le prisonnier est jeté dans une cellule où l’attente commence. Elle ne dure pas très longtemps : la nuit venue, débarque Ousmeur, un officier de police que mon père avait connu en Kabylie. Ousmeur chuchote : « Georgeot, si tu as quelque chose, donne le moi, parce qu’ils vont te fouiller » « Georgeot », pas très confiant, et qui en plus n’avait rien sur lui de compromettant, remercie quand même l’officier kabyle. Plus tard, interné à Lodi, il apprendra que Ousmeur était effectivement un homme du FLN, et qu’il avait été arrêté.

Il fait également la connaissance d’Anne-Marie Chaulet, membre du réseau chrétien d’aide au FLN. On la jette dans la même cellule où elle se mure dans un silence obstiné, refusant même de s’alimenter. Georges, pragmatique, essaie de lui faire valoir que si elle veut tenir le coup, il vaut mieux qu’elle mange un peu. Mais Anne-Marie, comme elle nous le dira plus tard, le prend pour un « mouton » et refuse même de lui parler.

Apparemment, la police ne trouve pas grand chose à lui reprocher, car Georges est rapidement envoyé dans un camp d’ « hébergement administratif » près de Médéa, à Lodi. En fait, il s’agit d’une ancienne colonie de vacances reconvertie en camp d’internement. À vrai dire, la vie n’y est pas trop dure et les visites sont même autorisées, du moins au début, car les choses se gâtent un peu, sans devenir dramatiques, après quelques mois. Nous sommes accompagnés chaque dimanche, jour de visite par le beau père de mon frère qui, malgré sa réputation sulfureuse, se montre d’une amitié remarquable. C’est d’ailleurs un homme pour lequel nous aurons toujours beaucoup de sympathie et d’estime.

Georges ne s’éternise pas au camp de Lodi. Interné en novembre, il est « muté » quelques mois plus tard en France, à Brioude, en plein milieu de l’Auvergne, dans un environnement où tous ses faits et gestes pourront être remarqués, même s’il ne fait l’objet que de contrôles périodiques. Comme à son habitude, il voit surtout le côté positif des choses. Au départ, Brioude est pour nous un peu la planète Mars : les gens nous observent avec curiosité, la plupart du temps sans même nous dire bonjour. Par contre, nous avons toutes les peines du monde pour payer le camionneur qui a transporté notre déménagement Heureusement, les communistes du coin nous prennent en main : Marcel Amalou nous ramène des disques et des livres, accompagnés de longs commentaires de sa main, Loulou Chacornac nous abreuve de sa délicieuse gouaille et Jean Aubier, le collègue de travail passe des après midi chez nous à jouer aux cartes et à discuter.

Dégringolé sans douleur dans la hiérarchie des PTT, Georges et son partenaire Thouzet sillonnent le canton en camionnette deux chevaux. Ils boivent chez les gens qu’ils dépannent l’abominable piquette du coin (mon père l’accusera de lui avoir donné la goutte). C’est pour l’Algérois qui n’avait pas souvent quitté son pays un plaisir permanent. Quand il part aux confins du département, il revient en chantant presque le nom du village : Chanaleilles. Quarante ans plus tard, parti de Montpellier en randonnée-pèlerinage avec mes enfants, j’entrerai en Haute Loire par Chanaleilles, apercevant tout de suite avec émotion une... cabine téléphonique.

Malgré tout, et surtout à cause du climat, ma mère marine un peu dans la nostalgie. Juliette Amalou et madame Garrel gardent bien le contact avec elle, mais elle chante souvent une chanson adaptée du hit parade de l’époque : « quand le bateau arrivera... en Algérie ».

Quant à moi, je fais feu de tous bois. Je décroche (de justesse) mon bac, et je commence une carrière de godelureau dans les bals de la région. Ce sont souvent des « parquets salons », c’est-à-dire des baraques démontables dans lesquelles sévit un orchestre composé quelques fois d’un seul musicien accordéoniste assurant lui-même la rythmique avec une cymbale à pédale (un « charleston »).

Ces baraques sont des hauts lieux de culture. Le musicien invente des paroles sur les musiques qu’il joue. Sur l’air de Caminito, un tango argentin particulièrement sentimental, il chante avec un merveilleux accent auvergnat :

C’était un charcutier

Qui coupait des andouilles

Le couteau a glissé

Il s’est coupé... les pieds

Mon frère et ma sœur, mariés tous les deux, sont restés à Alger et viennent nous voir aux beaux jours. Je les trimballe dans une Fiat antédiluvienne à travers le département. Mon copain Denis, authentique auvergnat, nous sert quelques fois de guide. Il deviendra quelques années plus tard secrétaire national de la CGT.

Le bac obtenu, on me propose une bourse si je rentre en classes préparatoires aux grandes écoles. Il y a longtemps que je suis en terre inconnue et personne dans ma famille ne peut me conseiller, puisque personne n’y a jamais dépassé le certificat d’études primaires. Ce qui emporte la décision c’est que je vais être interne à Clermont-Ferrand, avec ce que cela suppose d’encadrement et... d’économie. Je suis quand même conscient de ne pas être l’élève typique de ce genre de filière et effectivement, je vais y souffrir. Non pas que les études soient spécialement ardues, ce qui est le cas, mais surtout parce que je suis incapable de m’y intéresser en profondeur. Je me contente de me cultiver, et ce n’est pas ce que l’on demande à ce genre d’élèves qui ont souvent une mention très bien au bac, ce dont je suis très loin, et qui se farcissent les annales des concours des écoles dans lesquelles ils veulent « intégrer ».

À Brioude, on fête (devant une bouteille vide)

Le succès d’une fusée soviétique

de gauche à droite : Denis Troupenat, Fernand et Georges Gallinari

Moi, j’ai seulement le souvenir vivace de Popeye, notre prof de maths, décortiquant avec une maestria merveilleuse un problème de géométrie descriptive, parcourant une à une les étapes de la démonstration, et finissant, en grand acteur, la sueur perlant au front : « ce que nous avons cherché pendant presque une heure, n’est qu’un...demi cercle ». J’avais envie de me lever pour applaudir, mais je crois que cela aurait été mal vu.

En dehors de ces cours que j’arrive, quand je peux, à prendre comme des conférences de culture générale, ces années de classes préparatoires sont pour moi des années d’internat. Il y avait déjà l’exil, mais voilà qu’il faut en plus vivre loin de mes parents. Là encore, je m’adapte. J’ai de bons copains, et je m’initie au jazz. Pour cela, je me laisse enfermer dans le foyer au lieu d’aller en cours et je me repasse en boucle les quelques 78 tours de la « discothèque ». Deux airs me reviennent encore aujourd’hui. L’un de Milton Mezz Mezzrow (when you and I were young, Maggie) , l’autre, l’immortel « Saint Louis Blues » de Louis Armstrong, qui me suivra, je le sais, jusqu’à la mort.

Ce chef d’œuvre absolu est né, entre autres événements, de la rencontre de deux hommes : le génial Armstrong, fils d’esclave, et l’Amérindien Jack Teagarden, immense joueur de trombone, rescapé du génocide de son peuple. Comment ces deux hommes, ces deux « damnés de la Terre » ont pu se rencontrer dans un faubourg de la Nouvelle Orléans ou de Chicago pour intégrer un jour le Panthéon des grands musiciens du 20ème siècle , certains historiens le savent peut-être, et cette histoire serait plus intéressante à raconter que bien des escroqueries historiques qui ont depuis longtemps envahi l’imaginaire collectif. En tous cas, quelle magnifique leçon d’humanité !

À propos d’escroquerie historique, il m’en vient une qui n’a pas vraiment sa place à ce niveau du récit, mais que je crains d’oublier. Il s’agit de Roland de Roncevaux. J’ai été nourri, dans l’école française d’Algérie, d’une légende selon laquelle le « bon Roland », qui assurait l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne revenant d’Espagne, avait été assailli et tué avec ses hommes par d’infâmes « Sarrasins » (les Sarrasins avaient déjà bon dos à l’époque), et qu’il était mort en sonnant du cor pour alerter ses compagnons d’armes.

Il m’ a fallu cinquante ans pour apprendre la vérité. Roland était un salaud de la pire espèce qui avait profité de l’expédition franque pour mettre à sac la ville de Pampelune, dans le but de constituer pour lui et ses hommes un trésor de guerre, en assassinant allègrement femmes et enfants. Les Basques s’étaient lancés à sa poursuite et l’avaient rejoint à Roncevaux où ils lui avaient fait payer ses crimes, tandis que le « preux » Roland s’époumonait à sonner du cor pour appeler au secours l’armée qu’il était censé protéger. Voilà, c’est noté. On peut reprendre le fil du récit.

Au Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, il y a aussi Gerson, le factotum. C’est un homme d’âge indéterminé, probablement la quarantaine, mais il fait plus vieux car il picole. C’est un conteur de grand talent et il n’est pas toujours facile de distinguer le vrai de l’imaginé dans ce qu’il raconte. Quand il se rappelle ses parents nourriciers (c’est un enfant de l’Assistance Publique), ses accents de sincérité ne trompent pas.

Par contre, quand il nous raconte avec un grand luxe de détails que lors de sa visite à Clermont, le général de Gaulle l’avait reconnu dans la foule, on est quand même un peu sceptiques. Ça donne à peu près :

– Bonjour, Gerson, qu’est-ce que vous devenez ?

– Toujours le même, avec vous, mon général

– C’est bien, Gerson, c’est bien, bonne continuation.

J’ai la chance de faire partie de ceux qu’il reçoit dans ses appartements. Ils sont évidemment très exigus et plutôt mal entretenus. Il nous offre un vin infâme qu’il nous sert dans des verres qui n’ont jamais été lavés et qui sont rouges de tanin. Mais il faut passer par là si on veut écouter ses histoires.

Nous sommes encore dans le « vieux lycée ». C’est un bâtiment plein de charme, mais au confort sommaire. En particulier, les classes sont chauffés avec des poêles à sciure. Ces appareils sont remplis par Gerson très tôt le matin, mais ils ont quand même besoin d’un temps considérable avant d’atteindre leur pleine efficacité. Si bien que de huit à neuf heures, on gèle. Mais à un certain moment, on entend une petite explosion dans le poêle (on dit qu’il fait son rôt), et à partir de là, c’est l’enfer. On finit la matinée en bras de chemise, et en sueur.

J’apprends à vivre avec les enfants d’une certaine France, ceux qui veulent rester du bon côté de la barrière ou éventuellement y accéder. Ils sont souvent très sympathiques, mais c’est un milieu auquel je suis étranger. Je discute politique pied à pied, mais en pure perte. Il est vrai que ce sera le cas une bonne partie de ma vie, et que ce n’est pas fini.

Parmi mes condisciples , il y a Jacques Julhard. Nous avons en commun l’aversion envers le système que nous subissons au Lycée, mais lui va beaucoup plus loin. C’est un authentique révolté alors que la situation de mes parents freine mes velléités de rébellion.

Il est exclu à la fin de la première année et je ne le rencontre plus que lors des sorties du jeudi après midi. Nous nous retrouvons au Batoum, un bistrot dont la serveuse est sympathique et le jukebox bien garni (c’est là que je fais connaissance avec Big Bill Broonzy).

Malheureusement, la révolte le mènera un pas trop loin. Un jour, après notre après-midi au Batoum, il emprunte une voiture, perd le contrôle du véhicule et se tue. Quarante ans plus tard, une de mes randonnées auvergnates démarre par Besse en Chandesse, sa ville natale. Je vais au cimetière où je ne tarde pas à trouver sa tombe. Je m’y recueille en pensant à ces quarante ans de vie perdus pour rien, et à la douleur de ses parents dont il était l’unique enfant.

Je me souviens d’un autre camarade de classe , un aristocrate venu de Moulins. Lui aussi était perdu dans cet univers de forçats, mais comme moi il faisait le dos rond et nous passions le plus clair des études du soir à fumer dans les couloirs. Il avait quitté la prépa en deuxième année. Les manifs à propos de la guerre d’Algérie étaient nombreuses et quelques fois houleuses. Un jour, nous nous sommes retrouvés face à face dans deux cortèges adverses. Il m’a regardé avec un sourire et il m’a dit : « on ne va quand même pas se taper sur la gueule, nous deux ». On a changé tous les deux de place dans la manif.

En dernière année, j’ai établi un record qui peut être égalé mais ne peut plus être battu. J’ai été renvoyé de l’internat le jour de la rentrée. Nous étions arrivés la veille au soir et avec quelques copains, nous avons décidé de faire le mur pour aller au cinéma voir « La soif du mal » avec Orson Welles. En revenant, nous avons été accueillis par les aboiements pitoyables du cabot du surveillant général, et les lits qui nous avaient été réservés avaient été attribués à d’autres élèves en notre absence. Nous nous sommes réfugiés à l’infirmerie, mais au petit déjeuner, on nous signifia notre renvoi de l’internat.

Mon père débarque à Clermont et trouve une chambre bon marché chez la comtesse d’Auteroche. Je ne l’ai jamais demandé, mais j’imagine qu’il s’agissait des descendants du gars de la bataille de Fontenoy, celui qui avait dit : « tirez les premiers, messieurs les Anglais ! »

La chambre est merveilleusement vieillotte et pas chauffée, ce qui, à Clermont Ferrand l’hiver, est difficilement supportable. Mon père me confectionne un radiateur avec une boite de conserve, mais en principe, l’usage de radiateur est interdit, pour cause de consommation électrique. Les propriétaires, je crois, ferment les yeux, et moi je chauffe au minimum. Chacun dans notre genre, nous sommes des gens bien élevés. Un jour madame d’Auteroche mère tombe et se casse probablement le col du fémur. Sa fille me demande de l’aider à la transporter dans son lit : elle est légère comme une plume. Elle décèdera rapidement, mais cet épisode a encore renforcé la bienveillance dont je bénéficiais jusqu’ici.

A cette époque, j’intègre l’équipe de football d’un village voisin, Paulhaguet. C’est une équipe fort modeste, de première division départementale, mais elle bénéficie d’une couverture médiatique par la Montagne, le journal de la région. Je ne désespère pas d’aller un jour dans les archives du journal à Clermont rechercher l’article où est écrit : Gallinari ouvre le score d’un superbe centre shoot. D’autant plus que personne ne se souvient aujourd’hui que cette superbe ouverture de score était une reprise manquée.

Une fois de plus, je m’égare dans mon récit. Revenons à Clermont : la fin de l’année universitaire arrive et je me présente à un certain nombre de concours. Personne ne me croit capable d’en décrocher un, même mon professeur de physique, monsieur Chaleteix qui m’aime bien mais qui me considère à juste titre comme un doux fumiste. Il m’a souvent menacé de me mettre à la porte pour provoquer des réactions de ma part. Il les obtenait d’ailleurs car malgré mon inadaptation, j’étais conscient du sacrifice de mes parents qui avaient renoué à Brioude avec la « olla podrida sans couenne » pour assurer mes études. Et effectivement, le miracle a lieu : je suis admis à une école d’ingénieur située à Rouen . C’est un peu loin, mais je n’ai pas le choix, car c’est ma seule réussite.

C’est d’autant plus loin que (nous sommes en 1961), la fin de la guerre d’Algérie se profile et que pour préparer le retour au bercail, mon père a obtenu sa nomination à Marseille, à l’autre bout de la France. Dès 1962, ma famille rentre à Alger et je ferai pendant trois ans la navette entre Rouen et Alger, avec des arrêts à Clermont où je rejoins ma petite amie chaque fois que je le peux.

Alger en 62 ! Nous nous sommes installés à Hydra , où ma sœur habite. Il faut subir le vacarme infernal, la nuit venue, des familles rurales qui ont débarqué à Alger, dans un exode qui fait d’eux des chômeurs sans perspectives réalistes de trouver un emploi. Ils occupent des appartements laissés vacants par les « pieds noirs » qui ont quitté le pays en masse, mais la vie en immeuble leur pose des problèmes insurmontables. Ajouté à tout cela l’euphorie de l’indépendance enfin conquise, qui leur donne quelques fois l’impression que tout est permis.

C’est un peu vrai, d’ailleurs, que tout est permis. Dans un immeuble face au nôtre, l’ascenseur a été démonté et les pièces sorties de la cage. Un énorme travail dont on comprend mal la finalité. Un comité de quartier a été créé pour essayer d’endiguer le saccage, mais des écriteaux fleurissent, dans un français hésitant. Ils proclament : a bas le comité.

Joseph Gallinari vers 1950

Derrière lui, une des maquettes de bateau qu’il fabriquait

Mon père se précipite chez mon grand père Joseph, vaguement inquiet quand même. Il le trouve tout à fait serein, se réjouissant même que le café ait diminué de prix dans les bistrots depuis l’indépendance. Un inconvénient dont il ne parle pas, mais que nous connaissons, la voisine dont il obtenait les faveurs moyennant des petits cadeaux a quitté le pays. Il n’empêche : signalé par une bonne âme au Consulat de France, il est rapatrié sinon de force, du moins de façon expéditive, et installé à Allauch, près de Marseille, dans une institution spécialisée dans l’accueil des vieillards. C’était certainement la meilleure façon de le faire mourir et effectivement, il meurt en quelques semaines.

Autre visite qui s’impose pour mon père, les Cazassus qu’il adore, mais avec qui les discussions politiques ont toujours été animées. Je me souviens de Marie Cazassus traitant mon père de petit con, ce qui nous faisait rire aux larmes. Là, il arrive et commence à leur tracer ce qu’il pensait être le futur proche, avec la conviction qu’ils peuvent parfaitement continuer à vivre et à travailler en Algérie. Marie, comme d’habitude, l’agresse avec la dernière violence verbale, mais là, Bertrand, le grand frère intervient : « écoutez moi bien. Depuis vingt ans, Georgeot nous dit des choses auxquelles nous n’avons jamais voulu croire. Ces choses sont arrivées. Alors , maintenant, on l’écoute et on se tait ».

Nous habitons dans une cité où ma sœur Marie Jeanne et son mari José avaient acheté un appartement. Mon neveu Patrick naît en 62 dans une clinique où il est le seul nouveau né. Mon père avait prévu que nous pourrions être l’objet de l’hostilité de nos nouveaux voisins. Ce n’est pas le cas. C’est même souvent le contraire. Ils doivent se dire que nous devons être un peu fous pour être encore là. Et les simples d’esprit, en Islam comme dans la religion catholique, sont promis au Paradis.

Mon frère Georges travaille aux PTT comme ouvrier occasionnel. Un collègue est fauché par une voiture et se trouve sans assistance, couché au bord de la route. Mon frère, qui a quand même une voiture, l’emmène à toute allure à l’hôpital où il est soigné et dont il sort sur ses deux pieds. Décidément, nos voisins commencent à comprendre à qui ils ont affaire.

Mon beau frère José, qui a grandi près de la Casbah , et moi (qui l’ai appris à l’école) sommes les deux seules personnes de la famille à pouvoir aligner deux mots d’arabe. Mon père, qui a tant d’aptitudes dans tant de domaines, est nul en ce qui concerne l’apprentissage des langues en général et de l’ arabe en particulier. Il fait pourtant plusieurs tentatives, qui se soldent toutes par un échec cuisant. N’empêche, les voisins nous adoptent peu à peu et nous portent des gâteaux pour l’aïd. Seul mon neveu a des problèmes. Il ne peut pas descendre devant la porte de l’immeuble. Il est trop différent des autres enfants et il est victime de quelques brutalités. Ma sœur ne se pose pas de question quand l’heure de l’école est venue pour Patrick. Elle le met à l’école française.

Il faut dire qu’il faut avoir le caractère bien trempé pour supporter la société en formation. L’été 62, un conflit éclate entre le Gouvernement Provisoire et l’armée. La population voit avec stupeur les soldats de l’indépendance se tirer dessus dans les rues d’Alger. On assiste pourtant à des scènes magnifiques. Une dame de la rue de la Lyre envoie sa petite fille avec un plateau et des tasses de café. La petite fille va successivement offrir le café aux deux camps qui se font face. Compte tenu de l’idéologie qui est la nôtre, nous ne sommes pas étonnés que le peuple puisse se montrer plus conscient que ses dirigeants, mais c’est quand même très agréable de vivre une illustration aussi émouvante.

“Alger Républicain”, le journal progressiste des années 36-55, reparaît. Son équipe est dirigée par Henri Alleg, son ancien directeur, Boualem Khalfa, son rédacteur en chef, et Hamid Benzine, un militant héros de la guerre d’indépendance pendant laquelle sa famille a été décimée. Le journal lance une campagne sur la base d’un mot d’ordre immédiatement adopté par la rue : sebaa snin barakat ! sept ans, ça suffit ! Effectivement, les choses se calment et Ben Bella arrive au pouvoir avec la bénédiction de l’armée.

En 1962, avant de travailler aux PTT, mon frère Georges travaille comme magasinier rue Duc des Cars. Ses patrons , qui décident de quitter l’Algérie, vide le magasin pour en bazarder le contenu. Entre autres curiosités, mon frère découvre une édition originale du Littré, qu’il ramène à la maison. Je la planque chez moi, mais repars rapidement en France. Le temps était au rééquipement de la Bibliothèque Universitaire qui avait été incendiée par l’OAS. Une délégation passe chez nous dans le cadre de la collecte d’ouvrages susceptibles d’intéresser la bibliothèque. Mon père, presque en s’excusant de n’avoir que ça à offrir, remet les volumes du dictionnaire. Il est très étonné de recevoir quelques semaines plus tard une lettre de remerciements particulièrement chaleureuse.

Tous les hommes de la famille travaillent aux PTT, sauf moi qui suis toujours à Rouen. Mon beau frère José, qui est un excellent basketteur, est sollicité par la Direction pour rebâtir l’ASPTT qui a disparu. Il adopte une tactique que j’ai toujours trouvé géniale. Il s’installe tout seul sur le stade de l’ASPTT, avec quelques ballons et il aligne les paniers en faisant un peu l’acrobate (ce qu’il faisait très bien). Les enfants du quartier risquent un œil, il leur passe le ballon et tout le monde s’amuse. Les enfants sont conquis et ma sœur , en plus, s’occupe des repas pendant les sorties. Les deux s’investissent à fond, et, deux ans plus tard, l’ASPTT est championne d’Algérie junior. Tout le monde fête l’événement, y compris la Direction qui en profite pour remplacer mon beau frère à la tête de la section de basket.