Accueil > MOUVEMENT COMMUNISTE ALGERIEN > 1948 - 1954 : LES LUTTES PAYSANNES DANS LA RÉGION DE TLEMCEN - LE TÉMOIGNAGE (...)

1948 - 1954 : LES LUTTES PAYSANNES DANS LA RÉGION DE TLEMCEN - LE TÉMOIGNAGE DE JACQUELINE GUERROUDJ

vendredi 5 juillet 2013

![]()

Cette rétrospective rappelle à ceux qui l’ont connue quelques unes des difficiles et néanmoins exaltantes batailles sociales et politiques qui ont marqué les campagnes algériennes avant l’insurrection de 1954. Elles ont conféré à celle ci une combativité et une conscience politique plus grandes.

Je me souviens avec émotion de l’abnégation, de l’esprit de solidarité, de la soif de connaissances et du niveau de conscience des militants et de la base populaire, ainsi que des moments évoqués pour cette région de Tlemcen-Sidi Bel Abbes, où l’atmosphère générale avait évolué depuis les batailles mémorables qui avaient fait trembler la grosse colonisation, notamment à Descartes, Ain Nehala etc. (où fut installé un des premiers villages agricoles "socialistes" après l’indépendance).

J’y étais, en tant que membre du CC, chargé de suivre régulièrement l’activité des sections et de leur direction régionale.

Deux souvenirs parmi d’autres dont l’un, oublié, m’a été rappelé récemment par Djilali (Abdelqader) Guerroudj : la brusque et grave maladie de Jacqueline dans cette région médicalement démunie, ma présence inopinée avait permis un diagnostic à temps et son évacuation rapide.

Plus tard, à Sidi Bel Abbès où j’étais venu pour la conférence régionale du parti, j’eus la chance inoubliable le 8 mai 1954 d’assister avec mes camarades à la décomposition du moral colonialiste dans cette ville berceau de la “Légion Etrangère”, suite à leur défaite de Dien Bien Phu annoncée la veille.

De leur côté dans une ville qui avait changé d’allure par rapport aux années précédentes, les Algériens pour la première fois célébraient un 8 Mai dans l’allégresse, se souhaitant mutuellement bonne fête et aidkoum mabrouk. "On les a eus les "Chleuhs", (autre nom donné par les français aux "Boches" durant la première guerre mondiale) s’exclamaient de vieux camarades cheminots européens et "l’aqouba lina !" (À nous la prochaine !) ajoutaient la mine réjouie les camarades ouvriers agricoles et paysans.

C’était cinq mois avent le 1er novembre.

S. H.

Synthèse et présentation

des documents et témoignages

par Mohand Salah

L’extrait du livre "des douars et des prisons" donné ci-dessous illustre la montée des grandes luttes des paysans pauvres et ouvriers agricoles à la charnière des années 1948 - 1950.

[1]

Dans un climat de répression permanente, ces grèves, soutenues par la CGT et le PCA, rejoignent les luttes ouvrières ; elles imposent chaque fois davantage la nécessaire unité d’action à la base, et favorisent le rapprochement entre les différentes forces du mouvement syndical et du mouvement national [2].

On se rappelle le procès des “meneurs” de la grève des ouvriers agricoles de l’Oranie en septembre 1951 à Tlemcen,

[3]

… quatre grévistes sont condamnés : Berrahou Mahjoub, Boumediène Boumediène, Hallel Ahmed et Hamdaoui Kouider,

Un appel est interjeté et fixé pour le 9 novembre 1951. À la veille du jour d’appel, l’événement est marqué par diverses formes de solidarité pour l’acquittement des condamnés. Des meetings sont organisés par les partis nationalistes toutes tendances confondues. À celui de Tlemcen, prennent la parole : Chalabi (Ouléma), Méziane (UDMA), Bellistant (PCA), Boudha (MTLD), Mahrouz Benamar (CGT), 1000 personnes assistent au meeting.

À Oran, le meeting est organisé par la CGT où cheikh Saïd Zemmouchi (Ouléma) prend la parole devant 600 personnes. La formation d’un comité de défense est composé… Des manifestations populaires agitaient Tlemcen en pleine effervescence. Les manifestants scandent des mots d’ordre qui poussent à la révolte : « S’berr D’berr » (la patience est à bout). Le jugement est mis en délibéré, le verdict n’est rendu que trois jours plus tard. Tandis que les deux autres sont libérés, Berrahou est condamné à 15 mois de prison et Boumediène Boumediène à 6 mois de prison. [4]

Les camarades d’Oranie, dont les femmes d’Oran se mettent sur les rails pour empêcher le départ du train qui devait emmener Berrahou au bagne de Berrouaghia [5] .

… / … extraits du livre témoignage de Jacqueline Guerroudj

"des douars et des prisons" [6]

1ère édition Bouchene 1993

EDIF - 2000

réédition- Alger 2010

Refuser l’inacceptable

Les groupes de paysans communistes [7]

Ouchba

Ces paysans dont-je viens de parler - celui du café sur la montagne et ceux de Terni - faisaient partie des groupes de paysans communistes de la région [8], groupes auxquels j’ai été intégrée, puisque j’habitais sur place et que j’appartenais au Parti Communiste Algérien (PCA). Appartenance de fraîche date, mais j’ai trouvé alors bien des raisons pour confirmer mon choix.

J’ai été étonnée de trouver dans ces montagnes des groupes importants de paysans structurés au sein du PCA, groupes qui couvraient une large zone, avec plusieurs centres particulièrement actifs. Ouchba était le plus proche, en rapports étroits avec Chouli, Terni, Oum El-AIou ... Il y en avait d’autres à Ouled Mimoun (ex-Larmoricière), Aïn-Témouchent, etc.

L’éclosion surprenante de ces groupes de paysans communistes autour de Tlemcen résulte sans doute d’un faisceau de circonstances difficiles à cerner, parmi lesquelles :

- une période de sécheresse, de rationnement, et de misère extrême dans l’Oranie entre 1942 et 1947, période au cours de laquelle ces groupes se sont créés.

- l’existence de « communes mixtes » précisément celles de Sebdou, Remchi et Lamoricière, où les brimades et les exactions des caïds et bachaghas s’ajoutaient à celles de l’administration coloniale,

- la brusque montée au pouvoir, en 1945 après la guerre mondiale, des forces de gauche qui ont investi plusieurs municipalités de la région,

- des contacts avec des ouvriers-cheminots syndiqués et la participation à leurs luttes quand on faisait appel à la main-d’œuvre locale pour des travaux de terrassement pour la construction ou la réfection de voies ferrées.

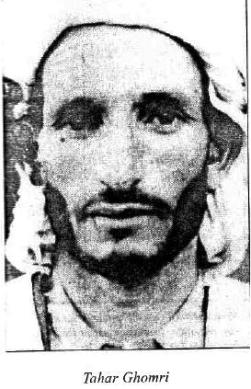

- l’émergence de personnalités fortes. dont le rayonnement a catalysé les potentialités des paysans de ces régions, comme Tahar Ghomri et Medjdoub Berrahou à Ouchba, Boumédiène Boumédiène à Lamoricière (Ouled Mimoun), ou Benamar Mahrouz à Ain-Temouchent, etc.

Réunion clandestine aux environs de Tlemcen

Boris Tadslizki - 1952 - Coll. particulière

Leur aptitude, alors qu’ils étaient quasiment illettrés et géographiquement isolés, à la réflexion, à l’organisation efficace et à l’entraide, était surprenante.

J’ai été conquise par leur aisance à m’accueillir, m’adopter, m’intégrer, sans paraître gênés de ce que j’étais une femme, française, citadine, instruite, petite-bourgeoise, ne parlant pas arabe. Cette différence, ils ne la ressentaient pas comme un obstacle à notre possibilité de communiquer et d’agir ensemble, mais plutôt comme un nouvel apport enrichissant.

Je les ai vus, et admirés, à l’œuvre dans des circonstances variées.

Mais la première réunion à laquelle j’ai assisté était pour moi une vraie première ! À Ouchba, les militants du parti avaient construit eux-mêmes, en pierre dure, un beau local en forme de rectangle allongé. Dans la pénombre, faiblement éclairée par des bougies ou des lampes à pétrole, une vingtaine à une trentaine d’hommes prenaient place.

Tahar, Berrahou ou Kaddour commençaient par donner toutes les informations récentes, des plus générales à celles qui les concernaient directement. Ensuite, ils exposaient les problèmes qui étaient à l’ordre du jour. Suivait un silence d’un quart d’heure environ, pendant lequel chacun réfléchissait à la situation et y cherchait une réponse appropriée. En ville, les gens ont plutôt tendance à parler tous ensemble, sans qu’on sache s’ils ont pris le temps de réfléchir ! À Ouchba, chacun parlait à son tour, posément, et la discussion s’engageait sans pagaille, pour aboutir à des décisions opérationnelles qui concernaient d’abord leur riposte aux difficultés ponctuelles, aux problèmes immédiats de survie : faire face à l’épidémie de rougeole, aider à construire des maisons, assurer la défense de ceux qui avaient été arrêtés, assister leurs familles qui se trouvaient totalement démunies, etc. Au cours de plusieurs réunions successives, on remontait à la source de ces problèmes (l’administration coloniale, ses structures, ses exécutants), on recherchait des formes de lutte efficaces : lettres, pétitions, délégations chargées de les présenter aux autorités, informations à transmettre aux journaux, préparation des élections, et, naturellement, maintien, élargissement et renforcement des structures du PCA qui permettaient de mener efficacement cette lutte. Enfin, on en arrivait à étudier les bases et les fondements de l’idéologie marxiste. En somme, leur démarche partait de leur vie quotidienne, de la lutte immédiate pour survivre et si possible améliorer leurs conditions de vie, des moyens d’y parvenir, pour aboutir à l’analyse des causes de leur oppression, de la structure économique et politique dans laquelle ils vivaient et des principes sur lesquels ils pouvaient s’appuyer pour leur défense.

L’aptitude incontestable de ces hommes à une réflexion réaliste et efficace, le développement de leurs capacités intellectuelles et de leurs connaissances par leur système de communication – en l’occurrence les structures du parti, adaptées au terrain et aux circonstances de leur vie - étaient consciemment utilisés comme moyen de défense et de survie.

Les camarades de Ouchba contribuaient largement à dynamiser tout le secteur. D’ailleurs, Tahar Ghomri [9] et Medjdoub Berrahou étaient membres du Comité central du PCA, ce qui était parfaitement justifié par leur responsabilité et leurs activités. Ils étaient souvent ensemble, mais très différents l’un de l’autre. Tahar, qui savait lire et écrire en arabe, avait un esprit ouvert, fin et aiguisé, assorti d’ailleurs à son visage, une grande curiosité d’autrui et beaucoup de chaleur humaine. Berrahou, plus pondéré, plus réservé, lui était complémentaire. Ils étaient très souvent accompagnés de Kaddour Mohamedi, homme d’une philosophie placide, d’un grand bon sens, et d’un physique assez frappant : grand, les yeux bleus, les pommettes hautes, la peau claire couperosée par le soleil et le grand air. D’autres militants plus jeunes, se tenaient souvent à leurs côtés, un peu comme des disciples, mais ils n’hésitaient pas à formuler des avis pertinents, que leurs aînés écoutaient attentivement et dont ils tenaient compte. Kaddour, Méziane. Djilali Ghomri, Abdelkader Messaoudi, l’épicier, et bien d’autres dont je revois encore les figures, mais dont les noms se sont estompés et mélangés dans ma mémoire, les accompagnaient fréquemment. La plupart sont morts au combat, d’autres vivent encore à Ouchba.

Ils étaient nos voisins : cinq kilomètres, à la campagne, ce n’est pas loin. D’ailleurs, même les plus jeunes de nos enfants faisaient le chemin aller-retour sans se faire porter. Les plus grands circulaient librement sur cette route, non sans une discrète surveillance des camarades qui veillaient sur eux. Nos enfants étaient toujours étroitement mêlés à notre vie, qui n’était d’ailleurs guère cloisonnée : famille, élèves, militants, amis, travail professionnel, politique, loisirs, tout cela formait un joyeux amalgame. Aller avec mon mari dans un village voisin voir des camarades était un plaisir ; j’aimais les longues marches coupées d’une halte au café maure, sous un arbre à côté de la petite maison en pierre. Le kahouadji nous honorait très discrètement d’un service soigné. Les verres à thé garnis d’une feuille de menthe posés sur un plateau de cuivre. Ma présence ne suscitait aucune curiosité, ne choquait personne.

Mon mari, Abdelkader Guerroudj (qu’on n’appelait jamais Abdellkader, mais Djilali), se livrait à un travail politique intense avec un niveau élevé de responsabilité. Je me trouvais constamment sollicitée, invitée à prendre part à leurs activité, et par lui, et par les camarades paysans. Cela me plaisait beaucoup parce que c’était une activité sur le terrain, mêlée à la vie quotidienne des gens, une tentative pour desserrer l’étau qui les étouffait, une action collective accomplie dans une ambiance fraternelle et agréable. En général, nous y participions ensemble, mon mari et moi, quand d’autres tâches urgentes ne lui étaient pas dévolues.

Nous retrouvions les camarades parfois à Ouchba, plus souvent à Ain-Fezza, plusieurs fois par semaine. Ils étaient devenus notre famille. Ce n’était pas seulement des réunions, des séances de lecture collective des journaux et des discussions politiques, mais aussi des rencontres amicales. Les deux se mélangeaient. C’était un plaisir de réfléchir au choix de nos moyens d’action et d’agir ensemble dans la communauté de nos options fondamentales. Les discussions étaient vives et animées, mais on finissait toujours par tomber d’accord. Ce travail collectif était un enrichissement pour tous. Nos camarades paysans étaient à ce point intégrés à la famille qu’il arrivait, quand nous sortions le soir pour ailer à Tlemcen, ce qui était rare, qu’ils viennent nous garder les enfants.

Ils travaillaient tous la terre, et quelques-uns pratiquaient des petits travaux artisanaux, à usage familial ; par exemple, ils crochetaient des chéchias ou des « arrakias », d’autres tricotaient. Un jour, nous étions installés dans la cour de l’école à bavarder. J’occupais mes doigts à tricoter une longue bande, aiguilles et laine fines, en côtes. J’abandonnai mon ouvrage pour aller nous préparer du café. Quand je revins, je faillis lâcher mon plateau en voyant Ahmed continuer mon travail avec la plus parfaite décontraction, et sans m’avoir demandé aucune explication. C’était très bien et je le laissai continuer sans remords.

Ils étaient croyants, faisaient la prière et le ramadhan, mais ils n’éprouvaient pas le besoin d’en parler et admettaient très bien que d’’autres soient différents. Ils n’y voyaient non plus aucune contradiction avec leur appartenance au PCA, ni avec leur adhésion au marxisme qui leur fournissait une explication de la société dans laquelle ils vivaient, et des lignes directrices pour la lutte.

Ouchba était un gros village de population exclusivement autochtone. Ses maisons en pierres trouvées sur place étaient réparties irrégulièrement sur une grande longueur, dans une région où les terres étaient cultivables. Une seule épicerie, celle de Abdelkader Messaoudi, pas de boulangerie, aucun service administratif, ni école, ni poste, ni dispensaire, ni moyens de transport. Cependant, ses habitants n’étaient pas aussi démunis que ceux de Terni. Les camarades de Ouchba sillonnaient la région pour rencontrer ceux des autres douars et coordonner leurs efforts. Il nous arrivait de participer à leurs activités, et c’est ainsi que j’ai pu être témoin des pires abus du colonialisme.

Halima, la fille de Tahar, âgée d’une quinzaine d’années, militante elle aussi, venait parfois avec nous à Terni ou à Chouli, et participait aux réunions avec les femmes. Comme dans toutes les campagnes, les femmes n’étaient pas voilées, elles portaient une fouta sur la tête pour se protéger de la pluie ou du soleil. Il n’y avait pas de cloisonnement systématique entre hommes et femmes. Toutefois, ils se réunissaient séparément. Les hommes veillaient à ce que les femmes soient informées et consultées, mais ils nous demandaient surtout de leur donner des conseils pour les soins et l’alimentation des enfants en particulier, l’hygiène en général et sur tout ce qui pouvait les aider à mieux vivre.

Les douars de Ouchba et de Terni, très différents l’un de l’autre, constituaient des points de rencontre, des pôles d’attraction pour les camarades des petits douars environnants, qui faisaient des kilomètres pour se joindre à eux. Hilali Moussa à Iébdar avait une personnalité marquante ainsi que Achour à Béni Berriouache. Haddou Sennous à Terni, Soufi à Oum El-Alou, et les Belodghom à Béni-Ghezli. Je cite ceux-là pour qu’ils représentent tous les autres que je n’ai pas oubliés.

Terni, commune mixte de Sebdou [10]

Terni était un secteur particulièrement éprouvé, une région montagneuse et aride qui avait été couverte de forêts dont il ne restait guère que des souches, le colonisateur ayant peu à peu coupé presque tous les arbres et ruiné la région pour un bénéfice immédiat.

Des nomades remontant du Sud s’y étaient sédentarisés depuis longtemps déjà. Toutefois, ils vivaient encore sous des tentes, ce qui était très pénible sous ce rude climat, très froid en hiver (J’y ai trouvé un reste de neige dans un creux abrité un 1er mai), et très chaud en été. L’eau y était rare, les femmes devaient faire jusqu’à cinq à huit kilomètres pour aller la chercher.

Il n’y avait guère de terre à cultiver à cause de l’érosion et de la sécheresse. Les hommes n’avaient d’autre ressource que d’arracher les souches pour en faire du charbon de bois pour se chauffer et faire la cuisine, et aussi pour aller le vendre à Tlemcen. La fabrication du charbon de bois était interdite par la loi : les souches retenaient la terre, et on ne pouvait accepter que les « indigènes » parachèvent le travail de déboisement impunément accompli par les colons. Les charbonniers faisaient pour un maigre profit, un travail clandestin, donc dangereux. Bouamari leur a consacré un beau film. S’ils se faisaient prendre, ils devaient payer une amende, à moins de graisser la patte du caïd ou du garde-forestier. Comme ils n’en avaient généralement pas les moyens, ils étaient frappés, parfois torturés et emprisonnés pour une durée plus ou moins longue. Leurs familles se retrouvaient alors sans aucune ressource. Les garde-forestiers pourchassaient tous les charbonniers, mais ils s’acharnaient particulièrement sur les communistes et les militants nationalistes ; même si leur culpabilité n’était pas prouvée, ils subissaient une répression beaucoup plus brutale. Un de nos camarades a été arrêté et torturé pour lui faire avouer qu’il avait volé des vaches, ce qui était manifestement faux, mais ils voulaient le déconsidérer et lui faire payer son appartenance à un mouvement qui les effrayait. Il fallait soutenir ces camarades emprisonnés et essayer d’atténuer la répression qui s’acharnait sur eux. Les fellahs descendaient alors sur la ville où des camarades de Tlemcen se joignaient à eux, ils allaient protester devant la prison et chez le juge pour les faire libérer. Ils devaient aussi s’occuper de leurs familles ; ceux qui n’avaient presque rien partageaient avec ceux qui n’avaient rien du tout.

Une autre calamité s’abattait sur cette zone : elle servait de champ de manœuvre et de tir, puisqu’il n’y avait aucun colon, les autres habitants ne comptant évidemment pas. Plusieurs fois par an, des exercices de tir et des manœuvres s’y déroulaient. On tirait partout, et les habitants étaient obligés de quitter leurs tentes pour se retrouver sans abri sous la neige ou le soleil. Il y allait de leur vie, tous devaient se sauver, même les vieillards, les malades, les femmes enceintes et les bébés. Outre les dégâts immédiats, il restait toujours des grenades ou des obus qui n’avaient pas éclaté, et qui tuaient ou mutilaient les enfants qui les retrouvaient et jouaient avec. Un comité élargi avait été constitué pour réclamer le déplacement du champ de tir vers des zones réellement désertes, et pour protester contre les abus des « procès forestiers ». Tous les moyens furent mis en œuvre, depuis une campagne de presse dans Alger-Républicain et Liberté, jusqu’à l’envoi de délégations (j’avais été désignée pour en faire partie), d’abord à Tlemcen, chez le sous-préfet, puis à Oran auprès du préfet. Les fellahs étaient reçus et soutenus par les militants des sections locales du PCA.

Une scène significative s’était déroulée à la sous-préfecture de Tlemcen. De nombreux fellahs avaient accompagné leurs délégués pour inciter les autorités à les recevoir. Or, aucun paysan ne sort sans son bâton, fidèle compagnon de route, soigneusement choisi et taillé, qui lui sert de canne et d’outil aux multiples usages (écarter les branches, éloigner les chiens, tuer un serpent, etc.). Leur nombre et leurs bâtons causèrent un certain affolement, et on les obligea à les déposer à l’entrée de la sous-préfecture, avant de recevoir leurs délégués. On les avait sans doute, et à tort, perçus comme un symbole de rébellion et comme une arme potentielle. Les autorités ont certainement été impressionnées et inquiétées par cette manifestation d’un mouvement collectif et organisé des montagnards. Dans de telles circonstances, les montagnards eux-mêmes prenaient conscience de la force qu’ils représentaient quand ils étaient unis. Ils comprenaient aussi que leur insertion dans un mouvement large et structuré, en l’occurrence le PCA, leur permettait de survivre à leur extrême dénuement.

Les habitants de Terni ne bénéficiaient d’aucune infrastructure, ni eau, ni école, ni dispensaire pour ces enfants tragiquement sous-alimentés, pas même de routes. Aucun médecin n’y allait donc jamais. Il fallait amener les malades à dos d’âne jusqu’à Tlemcen, s’ils pouvaient supporter le voyage et si leur famille avait réuni assez d’argent pour payer la visite et les médicaments. Un jour, nous avons été chercher un enfant de trois-quatre ans que ses parents nous avaient amené, jusqu’à la route la plus proche pour que nous le fassions soigner. Il ne digérait plus aucun aliment et était devenu d’une maigreur squelettique, avec des grands yeux tristes et un ventre gonflé. Le docteur diagnostiqua la malnutrition et lui prescrivit un régime simple, mais difficile à suivre dans l’environnement où vivait cette famille ; par exemple, où trouver des carottes ? Il a quand même été sauvé par le dévouement de sa mère et [a solidarité des camarades. Le contact de cet enfant que je tenais dans mes bras habitués au volume et aux rondeurs de mes propres enfants, m’a laissé un souvenir insoutenable, inoubliable. Oui, je sais qu’il y en a des millions à travers les pays sous-développés ; ce monde qui le tolère ne peut pas se dire civilisé.

Cette population « indigène », d’une façon générale, et à Terni en particulier, comptait si peu qu’on ne prenait aucune mesure pour qu’elle soit enregistrée à l’étal-civil. Pour déclarer une naissance ou un décès, il fallait aller jusqu’à Sebdou, et souvent donner de l’argent à l’officier d’état-civil pour qu’il prenne la peine d’enregistrer la déclaration. Comme il y avait un taux élevé de natalité et de mortalité, l’état-civil d’un enfant qui mourait était souvent utilisé pour le suivant par la famille qui s’épargnait ainsi deux démarches, d’où des écarts entre l’âge réel et l’âge officiel. Quant aux noms, ils étaient livrés au bon plaisil de l’officier d’état-civil, qui inscrivait ce qui lui passait par la tête, sans tenir compte des déclarations de l’intéressé, manifestation extrême de mépris de l’Homme, dont on nie l’existence en lui refusant son propre nom. On allait jusqu’à appeler des gens « S.N.P. », Sans t Nom Patronymique : j’en ai eu parmi mes élèves, leurs parents venaient du Maroc.

Les habitants de Ouchba avaient une longue tradition d’autoconstruction qu’ils avaient acquise sur leur terrain, au fil des ans. Mais construire son propre village dans le cadre d’une entraide réciproque est une chose, s’en aller à plus de vingt kilomètres, qu’il faudra faire à pied à travers la montagne, aller et retour, pour enseigner cette technique à une population encore plus défavorisée, en est une autre, qui déborde largement le cadre de la « touiza » traditionnelle. Pourtant, les camarades de Ouchba se sont lancés dans cette aventure, conscients qu’il leur était possible d’améliorer le sort des nomades sédentarisés dans cette zone à climat rigoureux, en leur montrant comment construire, avec les matériaux disponibles sur place, des maisons en dur où ils trouveraient un abri réel contre les intempéries. Ils prirent donc régulièrement, par petits groupes, le chemin de Terni. Ils firent de cette activité une occasion de rencontre, de communication, de réjouissance et d’espoir. Cela s’intégrait parfaitement dans le cadre d’un travail politique constant de mobilisation, d’aucuns diraient de propagande.

Les élections étaient un des moyens, dérisoire sans doute, mais il n’en fallait négliger aucun, de se faire entendre. Il s’agit des élections au second collège, celui des « indigènes », qui n’avaient pas accès au premier collège, réservé aux « français » et assimilés, qui entendaient bien garder le pouvoir de décision. Comme cependant ils avaient besoin de la participation de représentants des neuf-dixièmes de la population, ils « contrôlaient » étroitement le déroulement de ces élections, et faisaient le nécessaire pour que les résultats soient conformes à leurs vœux, autrement dit que les élus soient des « bénioui-oui ». Ils trafiquaient donc les élections par tous les procédés des régimes d’oppression, remplissant les urnes sans sourciller, ce qui les amenait parfois à se retrouver avec un nombre de suffrages supérieur à celui des électeurs ! Situation gênante, c’était encore plus simple de remplacer l’urne par une autre préparée à l’avance en toute tranquillité. Les élections étaient donc l’objet de bagarres mémorables pour essayer-de faire respecter la légalité, et les habitants de Terni, avec Haddou Senous, étaient bien décidés à se faire entendre. Il y avait un bureau de vote à Terni, et cette année-là, j’avais été désignée avec d’autres camarades pour contrôler le jeu normal des élections, ce qui m’a valu d’être vivement prise à partie, et même menacée, par l’administration, bien entendu, mais aussi, malheureusement, par certains représentants du PPA-MTLD. Toutefois, mes amis étaient assez nombreux et déterminés pour imposer ma présence et tout s’est bien passé. Les élections n’ont pas été trafiquées.

Je m’attarde sur ce secteur (Ouchba, Chouli, Terni), parce que c’est là que je vivais et que je militais, et aussi parce que c’était le lieu d’une expérience tout à fait nouvelle et d’un contact direct avec une réalité plus dure que je n’aurais pu l’imaginer.

Ces groupes étaient partie intégrante d’une structure plus large qui soutenait leurs revendications et leur ajoutait du poids.

Ils n’étaient nullement isolés, ils tissaient de fréquents échanges avec Tlemcen notamment, dont leurs camarades appuyaient fermement toutes leurs actions ; ils venaient très souvent nous voir, mêlant, là aussi, les rapports personnels et amicaux aux activités militantes. Les responsables de chaque village allaient à Tlemcen dès qu’ils avaient besoin d’un contact, d’un appui, d’un avis, d’informations. Les échanges étaient suivis aussi avec Lamoricière (Ouled Mimoun), entourée de grands domaines, où il y avait beaucoup d’ouvriers agricoles, exploités plus qu’on ne peut l’imaginer de nos jours, travaillant de l’aube à la nuit pour un salaire dérisoire. Ils entreprenaient parfois des grèves difficiles à organiser, mais qui secouaient les colons. Leurs responsables venaient assez souvent rencontrer ceux de notre zone, en particulier Boumédiène Boumédiène, toujours sur la brèche, ainsi qu’un camarade aveugle, très actif, qui n’hésitait pas à prendre la route. Ils se déplaçaient par petits groupes de deux ou trois. Plus loin, les camarades de Bel-Abbès, Témouchent et Oran, avec ses dockers et ses cheminots, participaient à ce réseau irrigué pal les échanges et les contacts. Nous n’étions pas coupés non plus du reste du pays ; des camarades d’Alger et de l’Est venaient à Tlemcen ou à Ouchba s’informer et nous informer, organisaient conférences et débats.

D’ailleurs, Tahar et Berrahou, en tant que membres du Comité central, allaient périodiquement à Alger, et nous rendaient compte ensuite de leurs travaux.

Quand il m’arrivait d’être chargée de quelque mission en ville, c’est-à-dire à Tlemcen c’était toujours avec Rachid Inal que j’avais à l’exécuter. Il était très jeune, ce qui ne réduisait en rien sa capacité de travail, ni de réflexion. II venait souvent chez nous, à Aïn Fezza, où il trouvait un deuxième foyer.

Mais je ne me sentais pas vraiment à l’aise à Tlemcen : les gens de la ville ont souvent un sentiment de supériorité par rapport aux montagnards et aux campagnards, et une méfiance manifeste envers tout ce qui est étranger. Heureusement, à Tlemcen il v avait aussi des camarades dont je garde un excellent souvenir, affectueux et chaleureux. Indépendamment du fait que nous partagions les mêmes idées, ils étaient les seuls qui portaient sur moi un regard fraternel au lieu d’un regard critique. Ils étaient les seuls à accepter d’emblée la différence, et pour moi, c’était vital.

Le premier novembre

Vivre avec les fellahs, participer à leur combat quotidien, c’est cela qui m’a convaincue de l’impossibilité d’une solution légaliste, pacifique.

Tahar se chargeait de souligner l’évidence, chaque fois que malade d’indignation face à une situation intolérable (arrestations, tortures, mort des enfants, etc.), je lui disais : « Mais il faut faire quelque chose telle ou telle démarche auprès des autorités, écrire à la presse ... », il me répondait avec un sourire à la fois discret, ironique et affectueux : « Tu crois encore que ça peut régler les problèmes ? Tu finiras bien par comprendre ! » On faisait quand même les démarches, en attendant mieux, pour freiner quelque peu la répression, et puis cela contribuait à mobiliser les fellahs et à leur faire prendre conscience de la force qu’ils représentaient. Le pouvoir aussi en prenait conscience !

Les paysans étaient donc préparés au déclenchement de l’insurrection, on peut même dire qu’ils l’attendaient, à en juger par leur réaction spontanée et unanime à l’annonce des premiers attentats.

Dès qu’ils en ont appris la nouvelle par la radio et la presse, nos camarades de Ouchba sont immédiatement venus nous trouver pour commenter l’événement et pour que chacun donne son avis. La réaction a été unanime. Aucun n’a suggéré que ce déclenchement était prématuré, contestable, qu’il y avait encore d’autres moyens qu’on n’avait pas épuisés. Ils savaient d’expérience qu’il n’v avait pas d’alternative. Tous étaient prêts à sacrifier leur vie pour cette révolution, à y participer totalement. Ils attendaient des armes et des directives. Malheureusement, elles ont tardé. Côté PCA, la direction était hésitante et attentiste. Côté FLN, on se méfiait des communistes. Ils ont donc renforcé, durci leurs actions habituelles, qui, compte-tenu de leur caractère anti-colonialiste, restaient adaptées au nouveau contexte, bien qu’insuffisantes. Ils y ont ajouté quelques sabotages, en espérant une évolution de la situation.

Je n’essaie pas de taire une analyse de la situation, je raconte seulement ce dont j’ai été témoin, ou acteur. Des noyaux de fellahs communistes, il n’y en avait pas seulement dans la région de Tlemcen et en Oranie, il y en avait, à ma connaissance, dans l’Ouarsenis, du côté d’Aïn-Defla, dans les Aurès, du côté de Batna ... Leur nombre n’était certes pas suffisant pour qu’ils exercent une influence notable sur le cours des événements. Mais il y a eu là un phénomène qui mérite d’être signalé et de retenir l’attention.

L’expulsion

Quelques mois plus tard en avril-mai 1955, le préfet d’Oran nous faisait expulser d’Algérie, mon mari, mes enfants et moi. Nous devions prendre le premier bateau en partance pour la France. Tahar et quelques autres étaient expulsés d’Oranie, mais pouvaient rester en Algérie. Les autorités avaient sans doute été effrayées par la force qui émanait de l’organisation et des activités des fellahs communistes de la région.

Le préfet outrepassait ses droits en nous expulsant de toute l’Algérie, puisque ses pouvoirs se limitaient à l’Oranie. Nous avons donc demandé à Maîtrte Thuveny d’attaquer cette décision…….

…… / ……

La préface du livre est de Abdelhamid Benzine

"des douars et des prisons"

livre témoignage de Jacqueline Guerroudj

premières pages

![]()

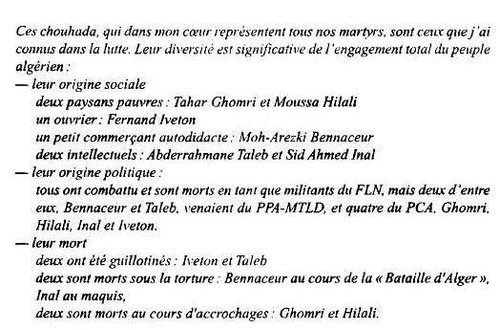

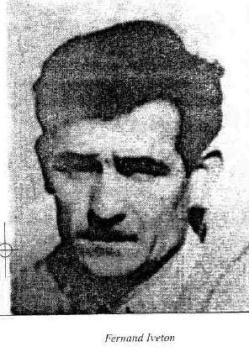

À la mémoire de Tahar Ghomri, Sid Ahmed Inal, Moussa Hilali, Fernand Iveton, Moh-Arezki Bennanceur, Abderrahmane Taleb, de nos chahidate, de nos chouhada

[1] À la fin des années 1940 les luttes paysannes s’organisent, s’amplifient et rejoignent les luttes ouvrières

- Grève des ouvriers agricoles de la plaine de la Mitidja ; …

- 1951 – Grève de milliers d’ouvriers agricoles des régions de Ain Témouchent, Benbadis (ex-Descartes), Sébdou, Tlemcen ;

- …"L’action revendicative connait des poussées particulières en novembre-décembre 1947, en juin-juillet 1948 et à l’automne de cette même année, et se caractérise par une participation massive d’ouvriers algériens, ouvriers agricoles et mineurs notamment……" in “Algérie - Mouvement ouvrier et question Nationale - 1919 / 1954", de Nora Benallègue-Chaouia - OPU Alger 2010.

[2] le “Front Algérien pour la Défense et le Respect de la Liberté”, constitué en août 1951, permettra, pendant quelques mois, une certaine unité d’action, en dépit de nombreux obstacles, idéologiques et tactiques…

- … le PCA vit des changements profonds dans sa composition et dans son programme, et par ses revendications de "République Algérienne"… il se rapproche du parti le plus radical le PPA-MTLD…

- Lors de la formation en juin 1954, de l’Union Générale des Syndicats Algériens (UGSA), le Comité de Coordination des Syndicats Confédérés d’Algérie est confirmée comme son "organe d’orientation et de direction"

in “Algérie - Mouvement ouvrier et question Nationale - 1919 / 1954", de Nora Benallègue-Chaouia - OPU Alger 2010.

et "Kaidi Lakhdar, une histoire du syndicalisme algérien - entretiens - de Nasser Djabi - Chihab éditions - Alger 2005.

[3] récit du procès de Tlemcen, article de Maître Ahmed Abid, avocat du barreau d’Oran et historien, le 13 décembre 2006 dans El Watan

"Jacques Vergès,Thuveny, Hassar et les autres... dans le procès de rupture"

[4] Me Ahmed Abid, déjà cité

[5] 150 femmes de l’Union des femmes algériennes (UFA) dont Yamina Nora et Gaby Géménez s’opposent au passage du train. qui doit emmener Berrahou au bagne de Berrouaghia.

[6] 1ère édition Bouchene 1993 - EDIF - 2000 - réédition- Alger 2010

[7] extraits du livre témoignage de Jacqueline Guerroudj "des douars et des prisons" - 1ère édition Bouchene 1993 ; EDIF - 2000 ; réédition- Alger 2010

[8] II s’agit de paysans pauvres, sans terre ou possesseurs d’un lopin dérisoire, s’employant comme ouvriers agricoles ou comme khammès (qui reçoivent une part de la récolte pour salaire, comme les métayers, mais métayer vient de moitié, et khammès vient de cinquième).

[9] Rachid Boudjedra, dans sou livre « Le Démantèlement » (Paris. Denoël, 1982) a investi le personnage de Tahar Ghomri : il a utilisé son nom et des fragments plus ou moins inexacts de sa biographie pour créer un personnage imaginaire. virvant après l’indépendance. Cet ouvrage est une fiction, certes. Mais il donne d’un homme mort une image fausse et qui ne lui plairait pas, bien qu’elle soit prestigieuse. En outre il préjuge de son évolution virtuelle au cas où il ne serait pas mort Il glorifie, de façon tout aussi fantaisiste. Sid Ahmed Inal et trois autres chouhada, qui bénéficient d’un éclairage plus discret, et auxquels il n’impose pas son interprétation de leur survie imaginaire après l’indépendance, Mais pourquoi engager des personnages réels, nommément désignés, dans un roman, alors que, étant morts, ils ne peuvent pas protester.

[10] Terni, ainsi que Ouchba et Ain-Fezza, faisait partie de la commune mixte de Sebdou, alors qu’ils étaient plus proches de Tlemcen, mais l’intérêt des populations n’était pas pris en considération.