Accueil > MOUVEMENT COMMUNISTE ALGERIEN > 1946-1956:ALGÉRIANISATION ET RADICALISATION : LES ÉTUDIANTS COMMUNISTES DE (...)

DOSSIER

1946-1956:ALGÉRIANISATION ET RADICALISATION : LES ÉTUDIANTS COMMUNISTES DE L’UNIVERSITÉ D’ALGER

vendredi 20 février 2015

article de

Pierre-Jean Le Foll-Luciani

Cahier d’histoire - Revue d’histoire critique

126 | 2015 : Rebelles à l’ordre colonial

p. 97-117

.../... extraits

pour accéder au texte complet, aller sur le lien :

http://chrhc.revues.org/4156

Résumé L’université d’Alger, espace important de lutte politique, fut en effet au tournant des années 1940 et 1950 l’un des lieux où les communistes furent le plus pris au sérieux par les nationalistes algériens, ce qui entraîna des relations spécifiques allant de la rivalité entre partis à la quasi-fusion clandestine au service de la lutte armée au début de la guerre d’indépendance. La vie de ce groupe témoigne donc tant de l’« algérianisation » du PCA que de trajectoires de radicalisation dont la dissidence s’exerce parfois tout autant à l’égard de l’ordre colonial que des chemins tracés par les structures partisanes. |

Plan

|

Texte intégral (extraits) |

Les études consacrées au Parti communiste algérien (PCA), fondé en 1936 après avoir été durant seize ans une organisation locale du Parti communiste français (PCF), tournent généralement autour de quatre grands questionnements : ses rapports avec le « parti frère » français ; son implantation au sein de la population colonisée et les questions posées par la présence en son sein de « colonisés » et de « colonisateurs » ; ses relations avec les mouvements nationalistes et, singulièrement, son rapport à la question nationale et au mot d’ordre d’indépendance ; enfin, son rapport à la lutte armée et à l’insurrection lancée par le Front de libération nationale (FLN) en 1954. Du fait de cette focalisation sur la ligne politique et sur les rapports au sommet entre PCF, PCA et nationalistes – qui laisse d’ailleurs de côté la question du rôle de l’URSS –, peu de travaux ont interrogé les fondements individuels de l’engagement communiste en Algérie coloniale, ainsi que les interactions à la base entre militants communistes – notamment entre militants de différentes origines – et entre communistes et nationalistes. Toutefois, les travaux biographiques se sont multipliés ces dernières années, dans le sillage des ouvrages de Jean-Luc Einaudi, Andrée Dore-Audibert et Djamila Amrane – s’intéressant essentiellement à des communistes « européens » d’Algérie – et autour de dictionnaires biographiques alimentés par plusieurs récits mémoriels [1].

Dans ce cadre, analyser les trajectoires et les actions des étudiants communistes de l’université d’Alger – organisés en plusieurs cellules entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’indépendance – présente plusieurs intérêts. Il s’agit en effet d’un groupe circonscrit d’une soixantaine d’individus, dont une vingtaine ont laissé des récits mémoriels ou ont pu être interrogés directement, et dont l’essentiel des activités peut être suivi à travers la presse et les archives des services de renseignement et de répression [2]. La vie de ce groupe et de ses militants permet ainsi d’appréhender à hauteur d’individu les questionnements habituellement liés au PCA, tout en insistant sur les configurations propres à l’université et au militantisme étudiant. L’université d’Alger, espace important de lutte politique, fut en effet l’un des lieux où les communistes furent le plus pris au sérieux par les nationalistes, ce qui entraîna des relations spécifiques allant de la rivalité entre partis à la quasi-fusion clandestine au service de la lutte armée au début de la guerre d’indépendance. On s’intéressera donc ici à des trajectoires de radicalisation, dont la dissidence s’exerce parfois tout autant à l’égard de l’ordre colonial que des chemins tracés par les structures partisanes.

L’université d’Alger, miroir grossissant de la société coloniale

Censé répondre prioritairement aux besoins de l’administration en auxiliaires autochtones tout en veillant à ne pas favoriser l’émergence d’intellectuels « déracinés » qui risqueraient de se retourner contre les autorités, le système scolaire de l’Algérie coloniale est marqué par une sélectivité très grande, a fortiori dans l’enseignement supérieur : dans l’après-guerre, alors que les colonisés représentent plus de 90 % de la population, les étudiants musulmans représentent moins de 10 % des inscrits à l’université d’Alger. Ce fait est accentué par les départs de nombreux étudiants musulmans vers Paris et d’autres villes françaises dont « l’atmosphère », pour reprendre les termes d’un gouverneur général d’Algérie, leur semble, « non sans quelque raison, plus libérale et plus accueillante que celle de l’Algérie (où des préjugés racistes subsistent dans de larges couches des diverses populations) » [3]. Jusqu’à l’indépendance, l’université d’Alger n’est donc en rien représentative, numériquement, de la société algérienne, mais elle est un symptôme particulièrement caricatural de la situation coloniale, et un miroir grossissant de ses rapports de domination et de ses conflictualités.

Au début des années 1950, les autorités françaises considèrent les étudiants colonisés comme les « cadres locaux de l’Algérie de demain » [4], et estiment que leur accueil dans les facultés et les cités universitaires doit permettre de créer un « foyer d’union entre les différents éléments ethniques » afin de « former des élites qui auront appris à s’estimer en vivant en communauté », car « le sort de l’Algérie » dépend de leur « collaboration » [5]. Elles doivent toutefois admettre que ce projet d’« union » se heurte à de sérieux obstacles. Divers observateurs – y compris au sein des services de renseignement – notent en effet l’existence d’une atmosphère « tendue » et même d’une « mésentente totale » entre étudiants colonisés et étudiants français d’Algérie à l’université [6]. De fait, des amitiés solides entre étudiants « européens » et « musulmans » ne peuvent pratiquement se construire que sur une base anticolonialiste, et les points de rencontre entre les uns et les autres sont rares. L’université est en effet dominée par des professeurs et des étudiants européens qui défendent le régime colonial, parfois avec virulence, notamment au sein de leur organe représentatif, l’Association générale des étudiants algériens (AGEA). De leur côté, les étudiants musulmans, qui disposent depuis 1919 d’une association représentative spécifique de plus en plus dominée par les nationalistes, l’Association des étudiants musulmans d’Afrique du Nord (AEMAN), refusent le projet « intégrationniste » sélectif des autorités et sont majoritairement membres ou sympathisants des organisations anticolonialistes, pour lesquelles ils constituent une cible privilégiée en tant qu’intellectuels et cadres potentiels de la future Algérie souveraine.

Plus encore que la poignée de professeurs métropolitains et d’étudiants européens qui, à l’image d’André Mandouze ou de Pierre Chaulet, se revendiquent « chrétiens progressistes » et nouent des liens avec des étudiants nationalistes algériens, les étudiants communistes, qui regroupent au sein même de leur organisation des étudiants musulmans et non musulmans sur des bases anticolonialistes, constituent dans ce cadre un groupe particulièrement original. L’évolution de la composition et des activités politiques de leurs cellules est également symptomatique des mutations du mouvement national algérien dans l’après-guerre.

Le recrutement des étudiants communistes, témoin de l’« algérianisation » du PCA

Entre 1945 et 1952 se constituent progressivement trois cellules d’étudiants communistes à l’université d’Alger. En tout, une soixantaine d’étudiants nés entre 1921 et 1933 y militent jusqu’à la dissolution du PCA en septembre 1955. L’évolution du recrutement de ces cellules dit bien l’évolution du PCA et l’attraction croissante qu’il exerce chez certains colonisés, qui tendent à devenir majoritaires au sein du parti à la veille de la guerre d’indépendance. Jusqu’en 1950 n’existe en effet qu’une cellule, dont le nom, Paul-Langevin, témoigne de l’ancrage français de ceux qui l’ont créée, et au sein de laquelle les étudiants non musulmans sont largement majoritaires : deux listes publiées en 1947 ne font apparaître que 4 « musulmans » sur 47 étudiants communistes ou sympathisants [7]. De plus, parmi ces quelques étudiants socialement perçus comme « musulmans » se trouvent deux hommes issus de familles kabyles converties au christianisme et/ou faites citoyennes françaises, et une femme de religion catholique issue d’un mariage dit mixte entre un Kabyle et une Corse. Signe supplémentaire du décalage entre la composition de la cellule et les réalités sociologiques de l’Algérie coloniale, les juifs algériens, qui ne représentent pas plus de 10 % des inscrits à l’université, sont largement surreprésentés par rapport aux Européens parmi les « Français » de la cellule, au point de constituer plus de la moitié des adhérents en 1947, et encore la moitié en 1954. Cette surreprésentation des militants juifs – également décelable au sein de l’Union de la jeunesse démocratique algérienne (organisation à direction communiste créée en 1946) et du groupe de langue des étudiants algériens de Paris – permet de nuancer l’ancrage « français » de la cellule Langevin : dès 1946, plusieurs de ces jeunes juifs, qui ont parfois rejoint le PCA clandestin sous Vichy alors qu’ils étaient discriminés et privés de la citoyenneté française, se revendiquent « Algériens » au sens national du terme [8]. In fine, la cellule Langevin est majoritairement composée de jeunes hommes et femmes qui connaissent une expérience de minoritaires – voire une expérience de minoritaires parmi les minoritaires – dans laquelle s’ancre fort probablement en partie leur dissidence politique.

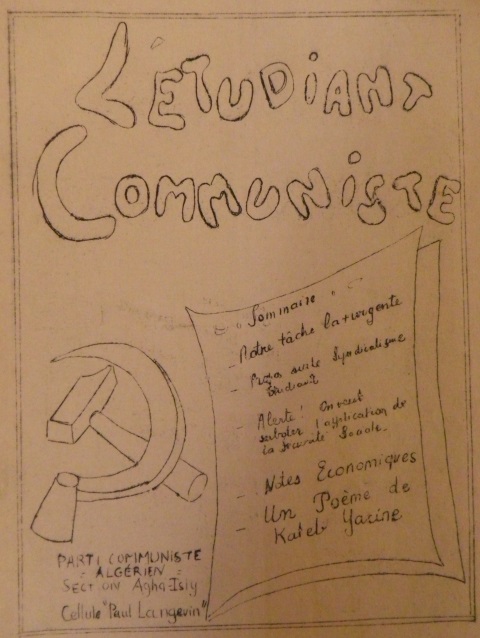

Le recrutement d’étudiants musulmans plus nombreux et aux profils sociologiques plus variés correspond au moment de l’adhésion de Sadek Hadjerès. Étudiant en médecine et militant du parti nationaliste dominant, le PPA-MTLD [9], Sadek Hadjerès est membre du bureau de l’AEMAN depuis 1947. Au sein de cette organisation, il plaide pour développer des relations avec les étudiants communistes dont certains, à l’image d’Ahmed Akkache et Hamid Gherab, animent parfois des réunions et des conférences devant des militants nationalistes [10]. Prenant appui sur ces relations interindividuelles, le PCA, qui pâtit parmi les nationalistes d’une réputation de parti « français », profite de la crise dite « berbériste » qui désorganise les étudiants nationalistes en 1949 [11]. En 1950-1951, quelques étudiants du PPA stigmatisés comme « berbéristes » rejoignent en effet le PCA, dont les mots d’ordre se radicalisent et dont la conception de la nation tend à attirer certains nationalistes qui refusent l’idée d’une nation algérienne exclusivement arabe et musulmane. Sadek Hadjerès adhère ainsi début 1951 et, à la suite d’une cérémonie de remise des cartes ponctuée d’un discours en arabe, impulse la création d’une nouvelle cellule d’étudiants, dénommée Fahd en l’honneur d’un communiste irakien assassiné par le régime de Fayçal. Basée dans le foyer d’étudiants musulmans de la Robertsau – inauguré en 1948 et dont les services de renseignement affirment qu’il est « noyauté » par le PCA [12] –, cette cellule est composée d’une quinzaine d’étudiants, tous musulmans, qui agissent conjointement avec la cellule Langevin et une troisième cellule, Avicenne, créée quelque temps plus tard. Au même moment, L’Étudiant communiste devient le journal de l’ensemble des cellules et change significativement de titre en devenant L’Étudiant algérien. L’adhésion de ces jeunes intellectuels musulmans, parfois venus directement du nationalisme, concomitante d’un changement de ligne au sein du PCA, permet aux étudiants communistes de rivaliser avec les nationalistes, mais aussi de nouer des liens avec eux sur la base de ce que les uns et les autres nomment le « patriotisme algérien ».

« L’Étudiant communiste, 1950. Journal de la cellule Langevin (ANOM). »

Faire front ? Étudiants communistes et nationalistes de 1946 à 1955

Après s’être fortement opposé au nationalisme en allant jusqu’à accuser le PPA d’être coresponsable des massacres du Nord-Constantinois en mai 1945, le PCA affirme depuis l’été 1946 être un « parti national » plaidant pour la « libération nationale » et l’unité du mouvement national algérien. Tout comme le parti de Ferhat Abbas, l’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA), le PCA n’envisage toutefois pas dans un premier temps une rupture étatique avec la France et revendique la création d’un gouvernement algérien au sein de l’Union française. Cependant, en 1951-1952 surtout, alors que l’expression « patrie algérienne » se banalise dans son vocabulaire et que la référence à l’Union française disparaît dans les textes du Comité central, le PCA revendique sans équivoque l’indépendance nationale de l’Algérie [13]. À la différence du PPA-MTLD, les dirigeants communistes se contentent toutefois de demander l’élection d’un parlement algérien pour négocier les relations avec la France, et n’envisagent pas concrètement le déclenchement d’actions pouvant conduire à une indépendance immédiate, et qui prendraient presque nécessairement une forme violente, étant donné les blocages structurels des institutions françaises.

Alors que, dans certaines sections, la radicalisation progressive des mots d’ordre du PCA éloigne des militants – surtout non musulmans – du parti, les jeunes militants des cellules d’étudiants et de l’UJDA ont devancé cette radicalité dans leurs propres publications depuis 1946. Il est difficile de distinguer ce qui témoigne, d’une part, de débordements de ligne symptomatiques de la « radicalité inventive » [14] des mouvements de jeunesse dans l’après-guerre, et ce qui relève, d’autre part, d’un partage des tâches assumé entre organisations communistes. Il est en effet fréquent de confier les actions et mots d’ordre les plus audacieux aux jeunes, tant à l’échelle de chaque parti qu’à l’échelle de l’organisation communiste internationale, comme en témoigne la radicalité anticolonialiste des deux organisations de jeunesse satellitaires de l’URSS, la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD) et l’Union internationale des étudiants (UIE) [15]. Toutefois, des témoignages font état d’accrochages avec les échelons supérieurs du parti du fait de cette radicalité. Albert Smadja, dirigeant des étudiants communistes en 1950-1953, se souvient ainsi s’être fait « engueuler » par le Comité central pour avoir signé un tract commun avec des étudiants nationalistes réclamant l’indépendance de l’Algérie [16]. À l’inverse, lors du sixième congrès du PCA en février 1952, Sadek Hadjerès « apporte le salut des étudiants communistes qui, à l’avant-garde de tous les étudiants, portent le drapeau du Parti de l’indépendance, première étape vers le socialisme », ce que reproduit sans sourciller l’hebdomadaire du PCA [17]. En fait, à la différence de la direction du PCA, dont les mots d’ordre évoluent en fonction de réflexions stratégiques dont les ressorts échappent à nombre de militants de base, les étudiants maintiennent constamment un ton radical. Ce ton, qui peut ponctuellement déplaire à la direction, contribue a contrario à permettre des échanges poussés avec certains nationalistes.

Bien que centrée essentiellement sur la question coloniale, une partie de l’activité politique et syndicale des étudiants communistes se déroule en milieu européen, où elle se heurte à l’hostilité de l’AGEA. Toutefois, les communistes peuvent parfois tirer profit des structures de l’AGEA et établir des rapports cordiaux avec certains de ses membres. La composition de l’AGEA dépend en effet des élections étudiantes, et il arrive à des communistes de s’y faire élire – notamment à la faculté de médecine, à l’image de Meyer Timsit et Jeanine Belkhodja en 1948-1949 [18] – ou d’y agir de manière camouflée. En 1949, Paul Moatti et Paul Bouaziz dirigent ainsi clandestinement la rédaction de deux numéros du journal de l’AGEA – alors pris en main par une communiste cachée, Annie Steiner – et y introduisent des articles antiracistes et faisant une place à une société musulmane habituellement ignorée du journal [19]. Cependant, si certaines manifestations des étudiants communistes semblent accueillir un public de sympathisants assez nombreux [20], leur focalisation sur l’anticolonialisme rend leur discours peu audible parmi les étudiants non musulmans, et c’est surtout en direction des musulmans qu’ils déploient leurs activités.

L’objectif du PCA est en effet de construire un front, voire une organisation unitaire d’étudiants avec les nationalistes, qui permettrait d’intégrer solidement les communistes au mouvement national et d’orienter les nationalistes dans le sens des mots d’ordre défendus par le PCA et, plus largement, par le camp soviétique et l’UIE. De fait, l’AEMAN adhère à l’UIE et participe à son congrès de Prague en août 1950 à travers une délégation unitaire au sein de laquelle les étudiants Jean Timsit (PCA), Sadek Hadjerès (AEMAN), Rabah Kerbouche (UDMA) et Nour Eddine Rebah (UJDA) apparaissent comme les représentants d’une nation indépendante. Cette connexion d’organisations du mouvement national à l’orbite soviétique ne va pas de soi pour tous les nationalistes – dont certains restent farouchement anticommunistes –, mais elle contribue à forger des liens solides entre militants. On observe ainsi une fluidité relative dans les rapports entre nationalistes et communistes, et certains étudiants, à l’image de Boualem Oussedik, naviguent avant 1954 entre les deux tendances sans adhérer directement à aucune. Ces liens se développent également dans divers lieux de sociabilité – les foyers d’étudiants musulmans de la place de la Lyre puis de la Robertsau, les restaurants nationalistes – et, pour les communistes musulmans, au sein de l’AEMAN. Les étudiants communistes s’inscrivent ainsi pleinement dans le jeu politique du mouvement national : entre 1949 et 1955, le bureau de l’AEMAN est dirigé par des coalitions à géométrie variable entre PPA-MTLD, PCA, UDMA et oulémas, et des communistes y jouent parfois un rôle moteur. En 1954-1955, ces relations s’approfondissent autour du projet d’une nouvelle organisation étudiante spécifiquement algérienne. Toutefois, à l’encontre du souhait des communistes et d’une minorité de nationalistes de voir se constituer une organisation ouverte aux non-musulmans, ce projet débouche en juillet 1955 sur la création de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA), qui se met rapidement au service du FLN.

La nation algérienne des étudiants communistes. Théorie et pratiques

Depuis le discours de Maurice Thorez en 1939 – expurgé après 1946 de son vocabulaire assimilationniste –, le PCA défend l’idée d’une « nation algérienne en formation ». Après 1946, cette formule signifie, pour les militants qui l’apprennent, que l’Algérie constitue une collectivité distincte de la France mais qu’elle ne sera une nation « formée » qu’une fois accomplie la « fusion » entre les différents éléments « ethniques » de la population de l’Algérie coloniale, dont le PCA affirme qu’ils ont des intérêts communs. Ces idées, qui semblent occulter la réalité des relations entre colonisateurs et colonisés, ne précisent pas ce que signifie « fusionner » et n’indiquent pas si la « formation » de la nation doit être un préalable à l’indépendance, entraînent des accrochages avec les nationalistes du PPA-MTLD. Toutefois, en milieu étudiant, les communistes algériens semblent n’employer la formule que très rarement, a fortiori après les recrutements de 1951 : deux de leurs dirigeants successifs, Sadek Hadjerès et Yahia Henine, co-auteurs en 1949 de la brochure L’Algérie libre vivra – dans laquelle ils développaient, en tant que militants du PPA-MTLD, une conception de la nation algérienne prenant en compte la dimension berbère –, affirment en effet clairement depuis plusieurs années que la nation algérienne existe, et qu’elle est composée des colonisés auxquels peuvent se joindre ceux des Français d’Algérie qui se veulent Algériens [21].

Mais que signifie concrètement être « algérien » pour un communiste non musulman ? La question se pose particulièrement en milieu étudiant, dans un contexte organisationnel où la différenciation entre musulmans et non-musulmans est importante – la cellule Fahd étant exclusivement composée de musulmans, et les étudiants communistes musulmans étant les seuls à pouvoir participer aux activités de l’AEMAN puis de l’UGEMA. Cependant, en pratique, les étudiants des différentes cellules communistes militent ensemble et, surtout, construisent des sociabilités communes, ce qui est pour beaucoup une véritable révolution dans leur quotidien. Plusieurs anciens membres non musulmans des cellules étudiantes insistent ainsi sur le paradoxe qui veut que c’est en entrant à l’université d’Alger, où les musulmans sont pourtant très minoritaires, qu’ils découvrent ce qu’Albert Smadja nomme « l’autre Algérie » [22], c’est-à-dire l’Algérie colonisée. De même, c’est au sein du PCA que plusieurs étudiants musulmans fréquentent pour la première fois des non-musulmans sur des bases amicales et politiques, et ce bouleversement concerne aussi les rapports entre juifs et Européens : des étudiants comme Jacques Azoulay ou André Akoun, habitués jusqu’au lycée à la fréquentation exclusive de juifs, se lient d’amitié pour la première fois avec des non-juifs au sein de leurs cellules. Sans être nécessairement déterminant, cet élément joue à n’en pas douter dans les engagements et leur consolidation : en pratique, le PCA est l’un des seuls lieux d’Algérie où les frontières raciales de la société coloniale sont transgressées.

Ces transgressions ne se jouent pas seulement à l’intérieur des cellules, mais aussi dans l’espace public. Ainsi, Jean Timsit, étudiant en médecine qui a grandi dans une famille juive en lisière de la Casbah d’Alger, entre pour la première fois dans ce quartier – jusqu’ici hors de sa portée du fait d’un interdit implicite – pour y vendre le journal du PCA. De même, Claude Sixou, étudiant en mathématiques né dans une famille juive de Tiaret, obtient à sa demande une chambre dans le foyer des étudiants musulmans de la Robertsau et devient un habitué de lieux de sociabilité nationalistes et musulmans de la Casbah, dans lesquels l’introduit son aîné Yahia Henine. À l’image de son camarade Daniel Timsit, Claude Sixou se considère alors sans complexe comme un « patriote algérien », et il écrit par exemple en 1953 un poème intitulé « Les enfants de mon Algérie », dans lequel il célèbre la résistance des enfants de la Casbah face à la répression policière [23]. Ces bouleversements atteignent aussi la sphère amoureuse : Sadek Hadjerès se souvient que des étudiants musulmans plus ou moins sympathisants se rendaient volontiers aux manifestations des étudiants communistes, pour des raisons politiques mais aussi « parce que c’était la seule possibilité qu’ils avaient de danser avec des filles […], ce qu’ils ne pouvaient pas faire dans les bals de l’AG des étudiants européens, racistes » [24]. De fait, en plus de plusieurs couples judéo-européens, des amours extracommunautaires naissent dans le militantisme étudiant entre jeunes hommes musulmans et jeunes femmes non musulmanes, alors qu’elles demeurent très rares dans la société [25].

Ainsi, l’idée d’une nation algérienne non-exclusive est d’autant plus défendue par les étudiants communistes qu’elle « fonctionne » au sein de leur organisation, sans doute plus que dans d’autres secteurs du PCA, au sein desquels des tensions apparaissent à la veille de la guerre : dans ce noyau d’étudiants aux origines diverses mais façonnés par le même système scolaire et universitaire, les militants n’ont pas de mal à s’identifier les uns aux autres. Le sentiment d’appartenance au groupe politique, qui se présente lui-même comme une préfiguration de la nation indépendante, peut ainsi ouvrir, y compris chez les militants non musulmans, sur un sentiment d’appartenance à la nation algérienne telle qu’ils la définissent. L’affirmation de ces étudiants selon laquelle ils sont des « patriotes » se trouve, quoi qu’il en soit, mise à l’épreuve en novembre 1954 par le déclenchement de l’insurrection.

Une entrée commune en guerre. Les réseaux PCA‑FLN à l’université en 1955-1956

Avant novembre 1954, il n’y a pas au sein du PCA de préparation à la lutte armée, et il existe sans nul doute une impréparation à la clandestinité elle-même. Toutefois, la lutte armée est une question discutée en privé, et un horizon accepté par nombre de militants, notamment parmi les plus jeunes. Claude Sixou insiste ainsi sur ses discussions en 1953-1954 avec Yahia Henine, partisan déterminé de la lutte armée et co-auteur à l’été 1954 d’un reportage exaltant l’action des maquisards tunisiens [26]. Les communistes, étudiants ou non, n’en sont pas moins pris de court par les actions armées de novembre, de même d’ailleurs que la grande majorité des militants du mouvement national, qui cherchent à s’informer sur la composition et les intentions du FLN avant d’adopter une position face au Front et face à l’insurrection.

Tout comme celles de l’UDMA et du MTLD, les premières déclarations du PCA après le 1er novembre condamnent le « colonialisme » et la répression, mais ne contiennent ni soutien ni appel à l’insurrection. Certains textes du PCA se font rapidement plus offensifs : le Comité central du 14 novembre affirme que les actions des maquis des Aurès sont liées aux « masses » et qu’il « ne s’agit pas d’une provocation, ni d’un complot colonialiste, mais d’un mouvement algérien » [27]. Toutefois, la direction du PCA reprend fin 1954-début 1955 des mises en garde contre les « actes individuels » formulées par le PCF dans sa déclaration du 8 novembre 1954 – actes que le PCA distingue cependant d’autres actions armées des insurgés qu’il juge positives [28]. Une fois que des certitudes sont acquises sur la composition du FLN, l’objectif de ceux qui, à la base ou à la direction du PCA, souhaitent rejoindre ou soutenir la lutte armée, est d’entrer en contact avec le Front. Certains militants gagnent ainsi directement l’Armée de libération nationale (ALN) dans les premiers mois, avec ou sans l’accord de la direction du PCA. De son côté, face à la non-acceptation de communistes dans certains maquis et afin de donner des gages de « patriotisme » au FLN, la direction du PCA tente à partir du premier semestre 1955 de constituer ses propres groupes armés, les Combattants de la libération (CDL). Lors du Comité central clandestin du 20 juin 1955 est prise collectivement la décision de participer à la lutte armée, et après l’interdiction du PCA et des pourparlers clandestins, le FLN accepte en juin 1956 que les CDL et les communistes qui désirent participer à la lutte armée s’intègrent à l’ALN, se placent sous la direction du FLN et coupent tout lien avec le PCA. Ceux des communistes qui restent en-dehors de la lutte armée peuvent quant à eux maintenir l’activité politique autonome du PCA clandestin – là où les autres partis anticolonialistes se dissolvent dans le FLN –, tout en soutenant le FLN-ALN.

Daniel Timsit, à la tête des étudiants communistes en novembre 1954, dit s’être rendu à la direction du PCA après le 9 novembre afin de recevoir des directives et de discuter de la première déclaration du PCF qui, loin de répondre à leur enthousiasme face à la perspective d’une lutte finale, a scandalisé les étudiants [29]. Dès le 10 novembre, la police affirme d’ailleurs que des jeunes communistes, surtout musulmans et parmi lesquels se trouvent « des Kabyles » anciennement membres du PPA-MTLD, ont « manifesté à la direction du PCA [leur] désir de participer à la lutte armée » [30]. Le même jour, lors d’une réunion de militants à Blida, l’étudiant en médecine Georges Counillon aurait demandé à Boualem Khalfa ce qu’il en était d’une participation du PCA à l’insurrection, ce à quoi Khalfa aurait répondu que les dirigeants des Aurès semblaient être passés au maquis et que l’ensemble du PCA devrait leur emboîter le pas [31]. Même si ces rapports restent sujets à caution, cette conversation a très probablement eu lieu : interne de Frantz Fanon, Georges Counillon rejoindra un maquis des Aurès quelques mois plus tard et y mourra assassiné en tant que communiste par des membres de l’ALN.

À l’université, les activités anticolonialistes liées à l’insurrection se font dans un premier temps à visage découvert, et elles impliquent immédiatement les communistes qui, jusqu’à l’été 1955, se mobilisent en commun avec les étudiants nationalistes contre la répression judiciaire et militaire [32]. En mars, un étudiant algérien de Paris transféré à la prison civile de Tizi-Ouzou reçoit ainsi la solidarité d’une délégation de six étudiants algérois composée de deux communistes (Daniel Timsit et Georges Smadja), d’un Européen « libéral », et de trois membres de l’AEMAN, dont le frère du dirigeant du FLN Larbi Ben M’Hidi, qui sont tous appréhendés par la police [33]. La question des modalités d’action change à la rentrée universitaire d’octobre 1955 : le PCA a été dissous le 12 septembre, et Daniel Timsit réorganise un réseau clandestin de 22 étudiants cloisonné par groupes de trois et regroupant « 11 musulmans et 11 non-musulmans » [34]. Leur activité comprend un volet légal, qui couvre un volet clandestin comportant des actions politiques (propagande), logistiques (soutien aux organisations clandestines du PCA et du FLN) et armées (passage au maquis et fabrication de bombes). Cette activité, qui se déploie jusqu’à la grève des étudiants à l’appel du FLN en mai 1956, est à bien des égards originale du fait des liens qu’elle a impliqués à la base entre communistes et nationalistes, plusieurs mois avant l’accord conclu entre FLN et PCA.

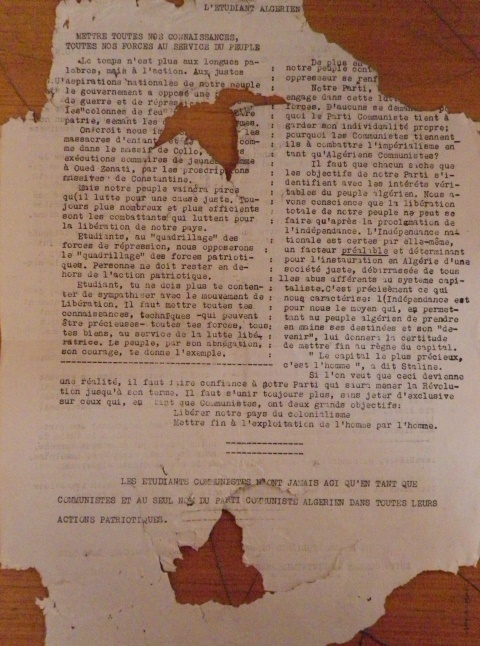

L’activité légale est menée à titre individuel et à visage découvert. Elle consiste à se mobiliser contre la répression, à participer aux premières grèves lancées par l’UGEMA, et à soutenir la nouvelle direction de l’AGEA qui, élue en décembre 1955 et auteure d’une motion contre la répression, se voit contrainte de démissionner sous la pression d’étudiants et de professeurs « ultras » partisans de l’Algérie française. L’activité clandestine est plus difficile à saisir, d’autant plus qu’elle échappe largement à la surveillance policière. D’après les saisies, les communistes diffusent plusieurs tracts et cinq numéros de L’Étudiant algérien à partir de novembre 1955. Proche de celle de la direction du PCA, leur propagande vise avant tout à exalter les « combats glorieux des montagnes des Aurès », et appelle à combiner toutes les formes d’action afin d’être « dignes de [leurs] frères de combat dans les maquis » [35].

Jusqu’ici absent de l’université d’Alger, le FLN s’y organise à travers l’UGEMA au même moment que le PCA clandestin. Or, indépendamment de tout contact entre les directions du PCA et du FLN, des étudiants du PCA et du FLN participent immédiatement à des actions clandestines communes. D’après Daniel et Gabriel Timsit, tous deux étudiants en médecine, un réseau mêlant communistes et nationalistes « socialisants » se forme fin 1955, « sans directives, sans dogmatisme » [36] au point d’aboutir, fait exceptionnel, à la création d’un réseau FLN au sein duquel l’organisation communiste conserve son existence autonome. Sans que les frontières soient toujours bien nettes, l’activité de ce réseau se fait au profit du PCA et du FLN et fait circuler des planques, des chauffeurs, des armes et du matériel clandestin entre les deux organisations. D’après Daniel Timsit, le dirigeant de l’UGEMA Mohammed Ben Yahia, lorsqu’il aura connaissance de l’existence de ce réseau, demandera aux communistes de ne participer qu’individuellement à l’action du FLN. Il est clair que tous les membres du FLN ne sont pas partisans de cette collaboration : en mars 1956, un tract du FLN distribué à la cité universitaire menace explicitement les communistes, qualifiés de « factieux » et d’« agents de division » car ils se réclameraient du FLN pour organiser les étudiants au profit du PCA dans des actions « contre-révolutionnaires et antinationales » [37]. Ces éléments témoignent tout autant du relatif flou organisationnel qui caractérise ces premiers mois de guerre que des fortes divergences internes au FLN quant à l’attitude à adopter face au PCA – divergences qu’expérimenteront de nouveau ceux des étudiants communistes qui rejoindront des maquis de l’ALN dans lesquels ils seront parfois traités comme des ennemis. Quoi qu’il en soit, lorsqu’en mai 1956, l’UGEMA déclenche la grève illimitée des cours et appelle les étudiants à gagner le maquis, les communistes relaient l’appel en affirmant qu’ils seraient « indignes de [leur] peuple » s’ils restaient « en marge de la lutte » [38]. À cette date, des étudiants communistes comme Georges Counillon, Daniel Timsit, Salah Mohammed-Saïd et Nour Eddine Rebah sont déjà au maquis ou s’apprêtent à le rejoindre. Les autres se dispersent, mais la plupart sont traqués à partir de septembre 1956 et des démantèlements des CDL d’Oran et du réseau des bombes de la Zone autonome d’Alger (ZAA) de l’ALN.

Radicalisation. Le réseau des bombes de la Zone autonome d’Alger

En février 1956, le bulletin clandestin des étudiants communistes titre « Il faut agir toujours plus ! Tout pour la lutte armée ! », et se place sous le haut patronage de Lénine : « Une classe opprimée, qui ne s’efforcerait pas d’apprendre à manier les armes, d’avoir des armes, cette classe opprimée ne mériterait que d’être traitée en esclave »[ [L’Étudiant algérien n° 3 (février 1956).]]. Deux mois plus tard, les étudiants se font plus précis : « Étudiant, tu ne dois plus te contenter de sympathiser avec le mouvement de libération. Il faut mettre toutes tes connaissances techniques – qui peuvent être précieuses –, toutes tes forces, tous tes biens, au service de la lutte libératrice ». Dans le même numéro, ils célèbrent la désertion d’Henri Maillot, organisée par le PCA et prouvant que « la lutte du peuple n’a pas et n’aura jamais un caractère racial » [39]. Cependant, chez certains étudiants, dont leur dirigeant Daniel Timsit, naît une colère face à ce qu’ils jugent être une inaction de la direction du PCA, accentuée entre autres par le fait qu’après le vote par le PCF de la loi sur les pouvoirs spéciaux en mars 1956, la direction régionale du PCA défend ce vote dans une « circulaire intérieure à détruire après discussion » (dont un exemplaire est retrouvé dans le casier de Daniel Timsit en mai 1956 [40]). Lucien Hanoun, qui dirige alors un réseau clandestin de propagande et fut l’enseignant de Daniel Timsit dans le lycée juif de substitution mis en place sous Vichy, évoque la personnalité de son ancien élève :

« Très ardent, d’une ardeur… Et puis alors, c’est le fil du rasoir. Et dans le jugement, et dans l’action. J’emploie ce terme à dessein, parce que je le rencontre pendant la guerre. Moi, je ne lui dis pas ce que je fais, et je le vois furieux. Furieux contre le Parti communiste algérien, qu’il n’est pas loin de mépriser parce qu’il n’en fait pas assez. […] Je vous indique sa réaction, très dure, et que je comprends mal. Moi, je suis l’aîné, celui qui a été son prof […]. Et il me parle sur un ton que je n’accepte pas. » [41]

Pour Daniel Timsit, la participation à la lutte armée est une condition d’acceptation des communistes au sein du FLN, mais elle est également liée à une soif d’action et au climat de l’université, où les communistes sentent une confiance à la base avec des nationalistes et où ils se heurtent à l’hostilité des « ultras » européens. André Beckouche, étudiant communiste qui loge à la cité universitaire de Ben Aknoun, décrit ainsi « une tension extrême » entre étudiants fin 1955-début 1956. Dans un moment de polarisation raciale exacerbée, lui qui est juif fréquente ostensiblement des étudiants musulmans tout en militant clandestinement, et se souvient notamment avoir été inscrire avec son camarade Smaïl Bendjaballah des slogans sur les murs de la cité, un soir où il neigeait : « Vive les maquis ! Vive l’Algérie indépendante ! ». La haine monte chez des résidents européens, et André Beckouche apprend que ces « ultras », radicalisés par les manifestations de février 1956, sont armés et prêts à passer à l’action [42]. De leur côté, les étudiants communistes s’arment également – en mai 1956, les enquêteurs retrouveront dans l’une des cachettes de Daniel Timsit un revolver de calibre 6,35 mm chargé [43] – et haussent le ton dans leur presse clandestine : « Toute atteinte à la personne d’un étudiant patriote ou antifasciste sera suivie de l’exécution de deux étudiants réactionnaires. » [44]

C’est dans ce contexte, en mars 1956, que Daniel Timsit entreprend de recruter des étudiants communistes et nationalistes pour constituer un laboratoire de bombes, par une initiative semble-t-il personnelle. Souhaitant fabriquer des explosifs qui seraient remis aux CDL et à l’ALN, il se tourne vers un chimiste, Giorgio Arbib, juif tunisien et ancien des étudiants communistes, qui accepte de travailler à la constitution d’un premier réseau avec Smaïl Bendjaballah et Boualem Oussedik. Ahmed « Nanni » Bouderba leur procure de la glycérine, de l’acide sulfurique et de l’acide nitrique, et ils mènent plusieurs expériences, interrompues le 6 mai par l’explosion accidentelle d’une bombe cachée par Daniel Timsit dans une salle désaffectée de l’hôpital Mustapha. Le réseau se démembre et Daniel Timsit s’enfuit. Caché dans des conditions précaires à Sidi-Bel-Abbès, il dit alors perdre confiance dans le PCA car il n’est pas acheminé vers un maquis [45], et décide de rentrer à Alger, sa ville, où les planques sont plus nombreuses.

L’Étudiant algérien n° 5, avril 1956. Bulletin clandestin des étudiants communistes de l’université d’Alger. Cet exemplaire, en partie déchiqueté, a été retrouvé dans une salle désaffectée de l’hôpital Mustapha après l’explosion accidentelle d’une bombe cachée par Daniel Timsit (ANOM).

Fin mai-début juin, le FLN accepte l’intégration individuelle des communistes à l’ALN. Sadek Hadjerès, ancien dirigeant étudiant devenu dirigeant du PCA clandestin et qui a négocié les accords avec le FLN, oriente alors Giorgio Arbib vers un nouveau réseau de fabrication d’explosifs, directement intégré à l’ALN. Giorgio Arbib s’installe dans le laboratoire fin juillet, et Daniel Timsit, réfugié chez un ami, reçoit la visite de Sadek Hadjerès qui l’invite à rejoindre le réseau. Dans ses mémoires, Daniel Timsit dit avoir rompu avec le PCA à son retour à Alger. En fait, ses contacts avec le PCA ont duré jusqu’à son intégration à l’ALN, après quoi ils ont cessé en vertu des accords FLN-PCA. Cependant, Daniel Timsit présente cette rupture comme un choix motivé par ses divergences avec le PCA et sa volonté de le voir se dissoudre dans le FLN 47998.]]. De fait, ces divergences transparaissent dans des sources où sont rapportés ses propos :

« Le dernier jour où nous nous sommes rencontrés, alors que j’avais déjà remarqué le changement d’attitude d’Oussedik qui devenait hargneux envers les Partis communistes algérien et français, j’ai eu l’après-midi une conversation avec ce même Oussedik, Timsit et Hassiba. Là, Timsit approuvait Oussedik dans ses propos outranciers tels que : “Maurice Thorez est un colonialiste”, “Le Parti communiste français n’est pas assez avec nous”, “L’Humanité est en arrière de France Observateur et même de l’Express”. Ils soutenaient que le Parti communiste algérien aurait dû se dissoudre dans le FLN, etc. » [46]

Ce laboratoire, situé à Birkadem, dans une ferme appartenant à Abdelaziz Bensadok (âgé de 27 ans), est dirigé par Abdallah Kechida alias Si Mourad (âgé de 20 ans), a pour agent de liaison principal la lycéenne Hassiba Ben Bouali, et comprend quatre membres du premier réseau : Daniel Timsit, Giorgio Arbib, Boualem Oussedik et Smaïl Bendjaballah. D’autres militants, nationalistes et communistes, participent à des liaisons et à la fourniture de produits. Qu’y fabrique‑t‑on ? D’après le rapport commandé par l’instruction, pas grand-chose. L’expert affirme qu’« il s’agit d’un laboratoire rudimentaire où l’on ne peut faire que des opérations chimiques banales », et fabriquer en quantité réduite du fulminate de mercure, de la nitroglycérine et des dynamites. Il ajoute qu’aucun attentat du FLN à Alger n’a employé ces produits [47]. Pourtant, les témoignages des artificiers Daniel Timsit et Giorgio Arbib et du dirigeant de la ZAA Yacef Saadi ne laissent aucun doute quant à l’utilisation de fulminate de mercure dans les attentats contre des civils européens d’Alger à la « Cafétéria » et au « Milk Bar » le 30 septembre 1956, qui font deux morts et aboutissent à l’arrestation d’une grande partie du réseau dix jours plus tard : le fulminate de mercure a servi d’amorce pour les bombes montées dans un autre laboratoire dirigé par Abderrahmane Taleb. Ce dernier, étudiant en chimie, déclarera d’ailleurs lors de son procès – qui aboutira à son exécution – avoir été amené au FLN par un étudiant communiste, Nour Eddine Rebah, alors dans un maquis de l’ALN [48]. Ces éléments indiquent une fois de plus l’importance des liens entre jeunes nationalistes et jeunes communistes à l’université, mais aussi la grande complexité, durant ces premières années de guerre, des structures du PCA et du FLN prises dans le tourbillon de la clandestinité.

Conclusion : de 1956 à 1965, la portée d’une expérience

En mai 1956, la grève des étudiants met fin à l’existence des organisations du PCA et du FLN à l’université d’Alger. À partir de la rentrée 1957, des étudiants musulmans regagnent cependant en nombre l’université, où ils sont environ 1 300 inscrits en 1960-1961. Une cellule communiste clandestine regroupant une nouvelle génération d’étudiants est alors reconstituée à l’université : dans les derniers mois de la guerre, les étudiants Moula Henine puis Hanafi Oussedik rencontrent régulièrement Sadek Hadjerès afin de lui donner des informations sur le climat de l’université et de discuter avec lui des actions à entreprendre. À l’image de ses prédécesseurs de 1955-1956 et jusqu’à son assassinat par l’OAS en février 1962, Moula Henine est alors investi à la fois dans le PCA clandestin, dans le FLN – dont il semble avoir refondé la section universitaire en 1960-1961 –, dans le soutien matériel à l’ALN et dans des activités légales auprès d’étudiants « libéraux » européens et juifs.

In fine, parmi les hommes et les femmes qui ont fait vivre le PCA à l’université d’Alger entre 1946 et 1962, la grande majorité a connu durant la guerre d’indépendance la (semi-)clandestinité au service du PCA et/ou du FLN, les menaces de mort de l’OAS, les chambres de torture, les tribunaux militaires, les camps d’internement et/ou les prisons et, pour six d’entre eux, la mort [49]. Engagés dans l’insurrection sans aucun « retard » par rapport à leurs condisciples du FLN, ceux du réseau clandestin de 1955-1956 partageront a posteriori des avis divergents sur l’attitude générale du PCA durant la guerre d’indépendance, de même qu’ils n’étaient pas tous d’accord à l’époque sur la question de la dissolution du PCA dans le Front ni sur celle de la fabrication de bombes. Tous s’accordent toutefois sur un élément central : leur expérience, bien que circonscrite, est une démonstration de la possibilité d’un engagement concret et commun par-delà les clivages partisans et, peut-être plus encore, par-delà les barrières raciales. Plusieurs militants nationalistes et communistes condamnés à de lourdes peines mettaient d’ailleurs cet élément en avant dès mars 1957, durant le « procès des bombes », à la suite duquel les RG affirmaient que la « masse musulmane » était « sensible à l’action d’intellectuels, de religions différentes, pour la cause de l’Algérie indépendante » [50].

D’après d’anciens dirigeants du PCA, l’université sera d’ailleurs l’un des principaux champs d’expansion du parti dans les premiers mois de l’Algérie indépendante. Malgré son interdiction par le gouvernement algérien dès novembre 1962, le PCA bénéficie en effet d’une certaine aura parmi les jeunes intellectuels, liée notamment à son image de parti de militants dont l’idéologie est plus lisible que celle du FLN, dont les clivages internes éclatent alors au grand jour. Lors de la première rentrée universitaire de l’Algérie indépendante est ainsi reconstituée une organisation d’étudiants communistes qui, bien que restée légale durant seulement quelques semaines, s’enracine solidement dans les lieux : en 1965, les principaux dirigeants de l’Union nationale des étudiants algériens (UNEA), qui a pris la suite de l’UGEMA après l’indépendance, sont des membres du PCA clandestin, et plusieurs d’entre eux seront traqués pour leur opposition réelle ou supposée au coup d’État du 19 juin 1965 [51]. L’histoire de ces étudiants communistes de l’Algérie indépendante reste toutefois à écrire.

Pour citer cet article

Référence papier

Pierre-Jean Le Foll-Luciani, « Algérianisation et radicalisation :les étudiants communistes de l’université d’Alger (1946-1956) », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 126 | 2015, 97-117.

Référence électronique

Pierre-Jean Le Foll-Luciani, « Algérianisation et radicalisation :les étudiants communistes de l’université d’Alger (1946-1956) », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 126 | 2015, mis en ligne le 21 janvier 2015, consulté le 18 février 2015. URL : http://chrhc.revues.org/4156

Auteur

Pierre-Jean Le Foll-Luciani

Docteur en Histoire, chercheur associé au CERHIO (Université du Maine)

[1] Jean-Luc Einaudi, Pour l’exemple. L’affaire Fernand Iveton. Enquête, Paris, L’Harmattan, 1986, Un Algérien. Maurice Laban, Paris, Le Cherche midi, 1999, Un rêve algérien. Histoire de Lisette Vincent, une femme d’Algérie, Paris, PUF, 2001 (1994) ; Djamila-Danièle Amrane-Minne, Des femmes dans la guerre d’Algérie, Paris, Karthala, 1994 ; Andrée Dore-Audibert, Des Françaises d’Algérie dans la guerre de libération, Paris, Karthala, 1995 ; René Gallissot (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier : Maghreb. Algérie : engagements sociaux et question nationale. De la colonisation à l’indépendance, de 1830 à 1962, Paris, Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, 2006.

[2] Je m’appuie sur des dossiers des archives de la justice militaire (AJM), des Archives nationales d’outre-mer (ANOM) et des archives de la préfecture de police de Paris (APP). Les récits mémoriels ont été recueillis et traités dans le cadre de mon travail de thèse : Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Les juifs algériens anticolonialistes. Étude biographique (entre-deux-guerres-1965), thèse, université de Rennes 2, 2013.

[3] ANOM fonds ministériel 81 F 1032 : courrier du gouverneur général Edmond Naegelen au ministre de l’Intérieur, 26 février 1951. Sur 4 000 à 5 000 étudiants inscrits à Alger en 1945-1946, 360 sont musulmans, et ils ne sont plus que 227 l’année suivante. Il faut attendre 1949-1950 pour retrouver environ 300 inscrits. Les chiffres augmentent ensuite et atteignent environ 600-700 en 1954-1956, avant de retomber à 267 fin 1956, conséquence de la désertion de l’université sur mot d’ordre du FLN. À partir de 1957, les chiffres augmentent à nouveau pour atteindre plus d’un millier à la fin de la guerre. Cf. Guy Pervillé, Les étudiants algériens de l’université française 1880-1962, Paris, CNRS, 1984, p. 30.

[4] Courrier d’Edmond Naegelen, déjà cité.

[5] ANOM Préfecture de Constantine 93 4511 : « Les étudiants musulmans algériens inscrits à l’université d’Alger », étude du Service de liaison nord-africaine (SLNA) (mai 1952).

[6] APP H A 14 (4542) : « Note sur les étudiants musulmans » envoyée par le préfet de police de Paris au ministre de l’Intérieur et au gouverneur général, 21 juillet 1952.

[7] Alger Estudiantin. Bulletin intérieur de l’AGEA, février-mars 1947 et liste des adhérents du Comité des intellectuels pour la démocratie et la liberté (ANOM Préfecture d’Alger 91 3 F 60, décembre 1947).

[8] Cf. William Sportisse, Le Camp des oliviers. Parcours d’un communiste algérien. Entretiens avec Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Rennes, PUR, 2012, p. 126-128 ; Pierre-Jean Le Foll-Luciani, « Des étudiants juifs algériens dans le mouvement national algérien à Paris (1948-1962) », dans Frédéric Abécassis, Karima Dirèche, Rita Aouad (dir.), La bienvenue et l’adieu. Migrants juifs et musulmans au Maghreb, xve-xxe siècles. Volume 2 : Ruptures et recompositions, Paris, Karthala et Casablanca, La Croisée des chemins, 2012, p. 67-93 (en ligne : http://cjb.revues.org/167 - bodyftn18 ).

[9] Créé en 1937 par Messali Hadj, le Parti du peuple algérien (PPA) domine rapidement le mouvement anticolonialiste algérien. Interdit durant la Seconde Guerre mondiale, il est reconstitué légalement après les massacres du Nord-Constantinois (mai 1945) sous le nom de Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD).

[10] ANOM Alger 91 3 F 60 : note de la police des renseignements généraux (PRG), 18 janvier 1950.

[11] En 1948-1949, des militants (surtout kabyles) du PPA-MTLD entreprennent de lancer un débat dont le cœur est pour nombre d’entre eux une critique du fonctionnement « antidémocratique » du parti et de son absence de programme pour l’Algérie indépendante. Opposés à la définition d’une nation algérienne arabe et musulmane, ils avancent en outre l’idée d’une « Algérie algérienne » aux fondements arabo-berbères. Ces contestations sont étouffées par la direction du parti qui, se focalisant sur l’un de leurs aspects, accuse leurs meneurs de « régionalisme » et de « berbérisme ».

[12] Étude du SLNA (mai 1952), déjà citée.

[13] Cf. Liberté des 16 et 30 novembre 1950, 12 juillet et 2 août 1951, 21 et 28 février 1952.

[14] Omar Carlier, « Mouvements de jeunesse, passage des générations et créativité sociale : la radicalité inventive algérienne des années 1940-1950 », dans Nicolas Bancel, Daniel Denis, Youssef Fates (dir.), De l’Indochine à l’Algérie. La jeunesse en mouvements des deux côtés du miroir colonial. 1940-1962, Paris, La Découverte, 2003, p. 163-175.

[15] Cf. leurs périodiques en français : Étudiants du monde (UIE, 1953) et Jeunesse du monde (FMJD, 1947-1949).

[16] Entretien avec Albert Smadja, 9 décembre 2008.

[17] Liberté du 28 février 1952.

[18] Alger Estudiantin, novembre-décembre 1948 et janvier 1950.

[19] Alger Estudiantin, janvier et février 1948 ; entretien avec Paul Bouaziz, 25 mai 2012.

[20] 250 étudiants auraient assisté à la cérémonie de remise des cartes et 100 au thé de fin d’année en 1950, et 150 à la cérémonie de remise des cartes de 1952 (Liberté des 12 janvier 1950, 6 juillet 1950 et 31 janvier 1952).

[21] Sadek Hadjerès, « 1954 n’est pas 1830 ! », Liberté du 17 juin 1954 ; Idir El Watani, L’Algérie libre vivra, brochure de 1949 reproduite dans Sou’al n° 6, avril 1987, p. 129-194.

[22] Entretien avec Albert Smadja, 9 décembre 2008.

[23] Liberté du 23 juillet 1953 ; entretien avec Claude Sixou, 12 février 2007.

[24] Entretien avec Sadek Hadjerès, 10 décembre 2010.

[25] Certaines relations amoureuses entre musulmans et non musulmans sont toutefois désapprouvées par des membres de la direction du PCA, qui craignent semble-t-il qu’elles ne servent d’argument aux nationalistes pour attaquer les communistes

[26] Liberté des 1er et 8 juillet 1954 ; entretien avec Claude Sixou, 12 février 2007.

[27] Liberté du 18 novembre 1954.

[28] Liberté du 13 janvier 1955.

[29] Daniel Timsit l’Algérien, film de Nasredine Guenifi (2010).

[30] ANOM gouvernement général d’Algérie (GGA) 10 CAB 2 : note de renseignement, Alger, 10 novembre 1954.

[31] ANOM GGA 10 CAB 2 : note de la PRG de Blida, 12 novembre 1954.

[32] Liberté du 24 février 1955.

[33] ANOM Alger 91 3 F 61 : rapport de la police de Tizi-Ouzou, 17 mars 1955.

[34] Daniel Timsit l’Algérien, déjà cité.

[35] L’Étudiant algérien n° 2 (décembre 1955). Plusieurs numéros de ce bulletin clandestin sont conservés aux AJM, dans le dossier d’instruction de l’affaire dite des « bombes » ou des « docteurs », 1956-1957 (désormais « AJM Timsit »).

[36] Entretien avec Gabriel Timsit, 20 décembre 2006.

[37] Tract joint à ANOM GGA 7 G 1223 : note du commissariat central d’Alger, 18 mars 1956.

[38] « Lycéens, étudiants algériens », tract de mai 1956 (ANOM Alger 91 3 F 88).

[39] L’Étudiant algérien n° 5 (avril 1956).

[40] AJM Timsit. Le vote du PCF y est défendu au nom de l’unité avec la SFIO et de la lutte contre les « ultras » européens (que les pouvoirs spéciaux permettraient de mener).

[41] Entretien avec Lucien Hanoun, 6 février 2007.

[42] Entretien avec André Beckouche, 29 mars 2007.

[43] AJM Timsit : lettre de la Sûreté au procureur de la République et rapport de l’Identité judiciaire, 6-7 mai 1956.

[44] L’Étudiant algérien n° 4 (mars 1956).

[45] D’après les déclarations de l’un de ses amis, Daniel Timsit lui aurait dit que le PCA l’a envoyé « à la mort » à Sidi-Bel-Abbès (AJM Timsit : PV d’interrogatoire de X par la 1ère brigade mobile d’Alger, 19 octobre 1956).

[46] AJM Timsit : PV d’interrogatoire de X, 11 octobre 1956.

[47] AJM Timsit : rapport d’expertise du directeur du laboratoire de la police scientifique, Alger, 31 janvier 1957.

[48] Yacef Saadi, La bataille d’Alger, t. 1, Paris, Publisud/Yacef Saadi, 2002, p. 277-289 ; La dépêche quotidienne du 12 juillet 1957. Cf. Mohamed Rebah, Des chemins et des hommes, Alger, Mille-Feuilles, 2009.

[49] Georges Counillon et Salah Mohammed-Saïd, qui ont rejoint l’ALN, sont exécutés par des maquisards anticommunistes en 1955-1956, Maurice Audin est tué par ses tortionnaires de l’armée française en 1957, Nour Eddine Rebah meurt au maquis en 1957, Amokrane Ould Aoudia est assassiné par les services secrets français en 1959, et Moula Henine par l’OAS en 1962.

[50] ANOM Alger 91 1 F 285 : note de la PRG d’Alger, 22 mars 1957.

[51] Cf. Houari Mouffok, Parcours d’un étudiant algérien, de l’UGEMA à l’UNEA, Paris, Bouchène, 1999.